近日,與IPO相關的消息與變化屢現報端,牽動著市場神經。特別是,證監會主席助理宣昌能關于“IPO堰塞湖現象逐步消除”的表態,格外受到有關各方關注。那么,IPO堰塞湖是如何消除的?這對市場意味著什么?

小e先帶您看看這兩個數據。

1、獲得IPO批文公司數量銳減

11月24日晚,證監會按慣例公布核發IPO批文,5家公司獲批,籌資總額不超過32億元。為什么小e要提這個數據呢?看一下下面的表格你就會明白。

無論從核準企業數量,還是從募集資金總額來看,最近兩周的IPO相關數據均處于近期較低的水平。

2、IPO申報公司數量下降

這個信號十分重要!小e發現,最近兩周,證監會網站公布的預披露或預披露更新公司數量大幅下降。11月14日以來,僅有9家公司預披露或預披露更新。而此前,比如在11月10日,就有10家公司預披露或預披露更新,而更早之前,有更多公司扎堆預披露!

從月度數據來看, 11月份以來,僅有約30家公司預披露或預披露更新。而在9月與10月,預披露或預披露更新的公司數量合計均超過70家。

這兩個數據結合起來看的話,就是說,近日IPO申報與獲核準的公司數量均有所下降。這就是IPO堰塞湖逐步消除的直接表象!

“IPO堰塞湖”是如何逐步消除的?

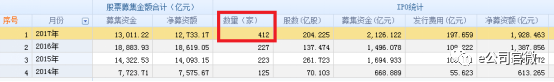

據同花順iFinD統計顯示,截至目前,2017年A股就有超過400家公司發行上市,較2016年大幅增加,這也使得A股的擬IPO公司存量數據大幅下降,先上個圖表!

另外,申報的數據中,截至目前,證監會受理首發企業518家,其中,已過會30家,未過會488家。而在今年年初,截至1月5日,證監會受理首發企業735家,其中,已過會49家,未過會686家。

從數據來看,2017年有400余家A股公司實現上市,也就是加速“去庫存”,直接導致擬上市公司存量數據有較大幅度下降。與此同時。從證監會受理首發企業數量來看,與年初相比,減少的數量約為200余家。

顯然,在擬上市公司存量數據下降的同時,也有新增公司申報,只是申報數量比不上上市數量,其根本原因在于:監管部門通過加強新股發行制度 改革,嚴把市場準入關,客觀上起到了“控增量”的效果。

需要提一下,監管部門加速“去庫存”,隨著新股“普惠制”的落實,普通投資者也從新一輪新股發行改革中獲益匪淺。具體體現在最近一兩年的全民打新熱,尤其是一些高價發行的新股,由于賺錢效應的明顯(中一簽最高收益超過10萬元),更是受追捧。同花順iFinD統計顯示,2017年的400多只新股中,中一簽的收益平均超過2.4萬元,吉比特、億聯網絡、富瀚微的中一簽收益均超過10萬元。

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  寧波銀行申請元宇宙商標 是

寧波銀行申請元宇宙商標 是  領地集團天府蘭臺|濱河生態

領地集團天府蘭臺|濱河生態  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇