文:徐雯 圖:尹夕遠(yuǎn) 編輯:卜昌炯

如果不是為了看病,65歲的張貴可能一輩子都不會(huì)到北京——盡管這是他心中一直以來(lái)的夢(mèng)想之地。

位于北京市海淀區(qū)阜成路52號(hào)的北京腫瘤醫(yī)院,是張貴和兒子張全本次行程的終點(diǎn)站。身患食管癌晚期的他,把生命的最后一絲希望寄托在這家盛名在外的醫(yī)院上。

從門(mén)診大樓出來(lái),沿著一條寬約四五米的小道向南走,經(jīng)過(guò)一片正在改建為公園的小樹(shù)林,能看見(jiàn)一排長(zhǎng)約300米的自建房——破舊、簡(jiǎn)陋、擁擠,就像一個(gè)城中村,在周邊高層建筑的映襯下,顯得格格不入。

張貴和兒子就臨時(shí)租住在這里。一個(gè)大約10平米的房間,房費(fèi)每天100元,比住賓館便宜,而且此處距腫瘤醫(yī)院不過(guò)三五分鐘的腳程。

這里沒(méi)有名字,也沒(méi)有街道號(hào),如果收快遞和郵件,只能靠電話(huà)聯(lián)系。在行政區(qū)劃上,它隸屬于海淀區(qū)八寶莊居委會(huì)。這里原本生活著一群不肯拆遷的居民,近年他們則把房屋租出去,做起了接待癌癥病人和家屬的生意。

張貴父子并非這塊便利之地的唯一享用者。在這個(gè)沒(méi)有任何旅館標(biāo)志的地方,聚集著數(shù)百家從外地來(lái)京看病的家庭。他們大都是已經(jīng)確診的癌癥病人及其親屬,有人已在此住了一年半載,有人則剛剛?cè)胱 ?/p>

疾病在折磨病人的同時(shí),也損耗著病人家屬。

在之前媒體的描述中,這里是一處孤島式的存在,這也是“癌癥島”名字的由來(lái)。疾病把一群人從正常的人生軌道上剝離出來(lái),最終聚集到這片彈丸之地。他們的生活被極度壓縮,一切都不得不以疾病為中心。

有人拿到檢驗(yàn)單或得到醫(yī)生的診斷后跌入深淵,有人燃盡了生命最后一絲火光。

偶爾,這里也會(huì)誕生一些好消息,有人從醫(yī)生的話(huà)語(yǔ)里感受到了生的希望,有人因?yàn)椴∏榫徑舛鴽Q定離開(kāi)此地。

到達(dá)

2016年2月22日,農(nóng)歷元宵節(jié)。這天張貴在兒子的陪同下,從“島”里走了出來(lái)。他們決定找一家飯館,把這個(gè)節(jié)過(guò)得稍微像樣點(diǎn)。

張貴特地?fù)Q上了一件藏青色的羽絨服、黑色的棉褲,戴著一頂圓頂灰色的針織帽。這個(gè)在甘肅酒泉種了一輩子地的農(nóng)民很少有機(jī)會(huì)來(lái)到大餐館吃飯。然而,當(dāng)他終于有機(jī)會(huì)坐進(jìn)大城市光鮮的餐館時(shí),卻只能喝一碗容易下咽的小吊梨湯。

3天前,他們剛剛來(lái)到北京。張全揣了10萬(wàn)塊錢(qián),他不知道能花多久。“花完了就回家。”張全說(shuō),父親一輩子都沒(méi)攢過(guò)這么多錢(qián),身為獨(dú)子的他拿出來(lái)給父親看病時(shí),還和妻子吵了一架。這些錢(qián)本來(lái)是給他的孩子到蘭州去上高中準(zhǔn)備的。

“我開(kāi)貨車(chē),往返于酒泉和烏魯木齊,一年能掙幾個(gè)錢(qián)?孩子讀書(shū)爭(zhēng)氣,總得好好供著,不然以后還和我一樣開(kāi)貨車(chē)。可老爹這一病……我真是恨不得……記者同志,你能幫我反映反映這情況不?”張全說(shuō)。

張全從兜里掏出香煙,剛點(diǎn)著,服務(wù)員就過(guò)來(lái)阻止。他看了服務(wù)員一眼,把打火機(jī)往桌上一砸,轉(zhuǎn)身去屋外抽煙。

“過(guò)了半晌,他才又說(shuō)話(huà):“都是命,用你們的話(huà)來(lái)說(shuō),就是面朝黃土背朝天,臨死了,上北京來(lái)一趟,給這輩子花點(diǎn)錢(qián),也算了了。””

“來(lái)北京腫瘤醫(yī)院治病的人,有誰(shuí)是帶著100%的希望來(lái)的呢?”同一天,來(lái)自山西大同的25歲青年王明告訴《博客天下》。

他圓臉,中等身材,穿一件已經(jīng)起球的彩色條紋毛衣和一件棕色皮衣,剛剛為母親辦完各項(xiàng)檢查手續(xù),終于有空可以在北京腫瘤醫(yī)院門(mén)診大廳的椅子上坐一會(huì)兒。

過(guò)去一年多時(shí)間里,他依靠一輛10萬(wàn)元的代步車(chē),多達(dá)30次地往返于家鄉(xiāng)和北京之間。雖然家里還有一個(gè)哥哥和兩個(gè)姐姐,父親也健在,但家里的大小事兒都是他在拿主意。

王明大專(zhuān)畢業(yè)后在西安從事建材生意,每月能賺6000元,平時(shí)很忙,只有在春節(jié)時(shí)才會(huì)回家。相對(duì)于留守的家人,他見(jiàn)過(guò)更多世面。2014年11月,母親查出肺癌后,他孤注一擲帶著她來(lái)北京看病。

但即便做好了所有心理準(zhǔn)備,當(dāng)他和母親第一次站在人潮洶涌的北京腫瘤醫(yī)院門(mén)診大廳時(shí),一種大城市的陌生感和對(duì)死亡的恐懼還是襲擊了他。

他把母親安頓在椅子上后,跑到醫(yī)院的衛(wèi)生間洗了一把臉——只有自己知道,剛到的第一天就哭了。他問(wèn)自己:“我怎么就來(lái)了這兒呢?”

此后,和母親說(shuō)話(huà),王明都不敢直視她的眼睛。“癌癥”兩個(gè)字是他和母親之間的禁忌,他從未親口告訴過(guò)母親病情,母親也從沒(méi)和他確認(rèn)。

安徽安慶人吳闖和他的母親第二次來(lái)北京。去年年底,他們?cè)诒本┠[瘤醫(yī)院待了一個(gè)月。大醫(yī)院的人滿(mǎn)為患和漫長(zhǎng)的排隊(duì)掛號(hào)、檢查、化驗(yàn)、診斷程序讓吳闖感受很深。有時(shí)候如果錯(cuò)過(guò)了某位專(zhuān)家醫(yī)師的出診時(shí)間,就必須等到下一周。這個(gè)在小縣城生活了45年的中年人忍不住嘆氣:“在我們那兒,這些事兒半天就能搞定。”

但他已經(jīng)不信任小縣城的醫(yī)術(shù)了。因?yàn)檎`診,他的母親在第一次做檢查時(shí)沒(méi)有查出肝部腫瘤,再到醫(yī)院時(shí),已經(jīng)耽誤了兩個(gè)月。

等待

從衛(wèi)星地圖上看,張貴、王明、吳闖等人臨時(shí)棲身的“孤島”,緊鄰東西向的永定河引水渠,位于一個(gè)狹長(zhǎng)的、尚未完全建成的公園中央。

在“孤島”和左側(cè)公園之間有一塊空地,地圖上唯獨(dú)這個(gè)地方是有名字的——應(yīng)急避難場(chǎng)所。這意味著遇到危險(xiǎn)的時(shí)候,附近的人應(yīng)該在這里等待救援。

生活在孤島的人大部分時(shí)間也都在等待中度過(guò)。病人在等待化驗(yàn)結(jié)果、等待醫(yī)生出診、等待手術(shù);家屬在等待病人情緒好轉(zhuǎn)、等待老家的籌款、等待醫(yī)生口中依稀可辨的好消息或壞消息;房東或二房東則在等待租戶(hù)每一天的房款,以及即將到來(lái)的新的客人。

就連屋外堆積的垃圾也在等待。這里的大多數(shù)生活垃圾無(wú)人打掃。生活在這里的人已習(xí)以為常,他們有一種視而不見(jiàn)且知足常樂(lè)的精神,大多數(shù)的房間都見(jiàn)不到陽(yáng)光,這只是倒霉蹭蹬的一段歲月所要吃的苦,沒(méi)人準(zhǔn)備以這里為家。

居民區(qū)附近有三家店鋪。一家售賣(mài)水果和蔬菜,一家做房屋改建,一家是約有15平方米的“腫瘤精準(zhǔn)治療”店。

后者的店主是一個(gè)身材精瘦的中年婦女,她的名片上寫(xiě)著某醫(yī)院“曾主任”,自稱(chēng)所在的醫(yī)院位于北京昌平區(qū)。每當(dāng)看到有人繞過(guò)門(mén)口的電線桿翻閱她的治療資料,她就會(huì)從玻璃門(mén)中探出腦袋,招呼人進(jìn)去。官方文件里提到這樣的人,一般用“醫(yī)托”。

她津津樂(lè)道每一個(gè)曾經(jīng)靠其治療手段延長(zhǎng)生存期的案例,并且不無(wú)自豪地說(shuō):“在北京,協(xié)和、北腫都是名氣大。外地人到北京來(lái)看病,總是要去大醫(yī)院,好像不去大醫(yī)院晃一圈就不死心。還不是為了在親戚朋友面前有面子,也給自己和患者心理安慰?中國(guó)人好面子,但你說(shuō)是要面子還是要療效?”

來(lái)找她的多是瀕臨絕望的人,很可能已經(jīng)在大醫(yī)院無(wú)力回天,懷著最后的僥幸來(lái)到這里“死馬當(dāng)活馬醫(yī)”。

租房廣告單上的“北京孫老太太”是一對(duì)老姐妹,幾年前她們看中這里的商機(jī),租了幾十間房屋當(dāng)起了二房東,轉(zhuǎn)租給北京腫瘤醫(yī)院的病人。每天,她們或是騎著電動(dòng)三輪車(chē)往返于西釣魚(yú)臺(tái)地鐵站和腫瘤醫(yī)院之間,或是守株待兔等在門(mén)診大廳外面。在她們眼中,出現(xiàn)在腫瘤醫(yī)院周邊的每一個(gè)人都是潛在的客戶(hù)。“不是病人或是病人家屬,誰(shuí)會(huì)到這個(gè)地方來(lái)啊?”其中一個(gè)人說(shuō)。

和“北京孫老太太”不同,同在此地經(jīng)營(yíng)租房業(yè)務(wù)的金雪梅是外地人,來(lái)自江蘇宿遷。招攬客人、在腫瘤醫(yī)院發(fā)住宿信息也是她一天的主要工作。

去年兩個(gè)外媒記者以“癌癥島”為題報(bào)道了這片區(qū)域后,當(dāng)?shù)刈越ǚ康姆繓|以及二房東們對(duì)媒體產(chǎn)生了極大的敵意。金雪梅說(shuō)出了他們對(duì)媒體反感的原因:“你說(shuō)把我們這個(gè)地方稱(chēng)為癌癥島,多不好聽(tīng)啊?誰(shuí)還愿意上這兒來(lái)?肯定會(huì)對(duì)我們的生意造成影響。你說(shuō)在北京,別說(shuō)三環(huán)了,就是五環(huán)內(nèi),地理位置又好又方便的旅館,哪個(gè)不得兩三百?我們這一百,有時(shí)一百都不到,給了人多大便利啊?”

她戴一條亞歷山大·麥昆窟窿圍巾的仿冒品,穿著生硬的皮草,一邊折疊著剛洗凈的床單,一邊發(fā)著牢騷。她很多年前就來(lái)到北京打工,從事現(xiàn)在的工作已有四五年。減去從上游租房的本金及雇傭清潔工的費(fèi)用,她每租出去一間房屋每天能賺40元左右。

吳闖和他患病的母親就住在金雪梅的房子里。在這里,租戶(hù)大都過(guò)著幾近相似的生活:一個(gè)十多平方米的房間,一扇沒(méi)有陽(yáng)光照射的窗戶(hù),一臺(tái)21英寸的彩電。若多花點(diǎn)兒錢(qián),可以享有獨(dú)立的、可以洗澡的衛(wèi)生間。

大多數(shù)人之間并不相識(shí),也缺乏認(rèn)識(shí)彼此的興趣。如果不在醫(yī)院,他們情愿留在旅館里看電視或者玩手機(jī)。這里的旅館基本都能提供網(wǎng)速還不錯(cuò)的WiFi。

異鄉(xiāng)

為了節(jié)省費(fèi)用以及配合病人對(duì)飲食的特殊需求,一些病人家庭選擇自己買(mǎi)菜做飯。每層樓都設(shè)有公用廚房,每個(gè)房間還配置了一個(gè)小電飯鍋和熱水壺。

吳闖對(duì)北京的水質(zhì)很不信任。他指著熱水壺中一層厚厚的白色水垢說(shuō):“我來(lái)北京的第一天,一喝水就拉肚子,我母親也很不舒服。”此后,吳闖的生活費(fèi)中多了一項(xiàng)支出:每天一桶4升的、價(jià)值8元的純凈水。

每天上午10點(diǎn)和下午4點(diǎn),吳闖都會(huì)步行到附近的超市買(mǎi)菜。以前在家,他從不下廚,現(xiàn)在他對(duì)燒多少米放多少水這項(xiàng)技能掌握得爐火純青。旅館提供公用的冰箱,但他更喜歡將酸奶、蔬菜袋子系在走廊的窗戶(hù)上——“北京的暖氣太暖和了”。

再次來(lái)北京時(shí),他在天氣預(yù)報(bào)里看到北京零下七度,就在大包小包里塞了3件羽絨服和一條羽絨褲,結(jié)果完全沒(méi)派上用場(chǎng),大部分時(shí)間,他和母親都待在暖氣充盈的室內(nèi)。他懊惱自己沒(méi)帶對(duì)東西。

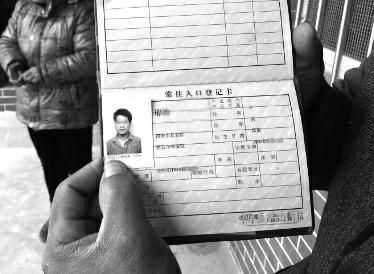

這一天,山東濟(jì)南人馬先生也很懊惱。他已跑遍了北京的醫(yī)院,但北京腫瘤醫(yī)院還是第一次來(lái)。下了高鐵后,他拿著十來(lái)張?jiān)趧e的醫(yī)院拍的片子直奔這里,卻在掛號(hào)時(shí)被告知要患者本人的身份證號(hào)及身份證復(fù)印件,就診的實(shí)名制被看作是阻擋號(hào)販子的一道屏障。

馬是一位基層公務(wù)員,他的妻子去年患上了乳腺癌,做完手術(shù)之后仍需要大量的康復(fù)治療。他剛想給妻子打電話(huà),發(fā)現(xiàn)5年前買(mǎi)的諾基亞手機(jī)欠費(fèi)了。

在醫(yī)院外面轉(zhuǎn)了一圈,他都沒(méi)有找到充話(huà)費(fèi)的營(yíng)業(yè)廳。他謝絕了記者通過(guò)手機(jī)支付寶為他充值的提議——他對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)用功能表示了極大的懷疑——找了半天,終于在一家彩票店買(mǎi)到一張50元的電話(huà)卡。

等匆匆回到門(mén)診大廳,在專(zhuān)家門(mén)診表上找到想咨詢(xún)的醫(yī)師時(shí),他發(fā)現(xiàn)已錯(cuò)過(guò)了醫(yī)師的門(mén)診時(shí)間,這意味著他需要在這里等上6天。

他嘆了一口氣:“反正也得等身份證復(fù)印件。”走出門(mén)診大廳,他拿到了1個(gè)小時(shí)內(nèi)遞過(guò)來(lái)的第9張住宿卡片。

2015年春節(jié),王明一家人是分成兩組過(guò)的。母親在除夕的前一天才做完化療,身體虛弱,無(wú)法坐車(chē),只好滯留北京。當(dāng)時(shí),他的一個(gè)哥哥和一個(gè)姐姐也趕了過(guò)來(lái),家里就剩下父親和另一個(gè)姐姐。

他們?cè)诟浇套饬艘粋€(gè)60平方米的公寓過(guò)年,還買(mǎi)了一副對(duì)聯(lián)貼上,幾個(gè)人在一起熱熱鬧鬧地包餃子,做的都是母親愛(ài)吃的菜。

看起來(lái),一家人其樂(lè)融融,實(shí)際上都心照不宣。母親病情復(fù)發(fā)的這段時(shí)間,王明感覺(jué)每天都活在真空里:早上無(wú)意識(shí)地起床、去醫(yī)院、照顧母親,在母親口渴但又不能喝水的時(shí)候用棉簽蘸水幫她潤(rùn)嘴唇。他清晰地記得前年除夕吃的是薺菜餡的餃子,但2015年除夕吃的飯、做的事情都忘了,他覺(jué)得自己完全是在履行過(guò)節(jié)的義務(wù)。

除夕晚上9點(diǎn),母親睡著之后,他獨(dú)自一人在馬路上游蕩。他漫無(wú)目的地走,不看路標(biāo),甚至不看紅綠燈。過(guò)年的北京大街和他一樣,有一種很難言傳的落寞。

以前王明從來(lái)不會(huì)想生死的事兒,可在那一刻,他覺(jué)得人生很虛無(wú)。凌晨1點(diǎn),他看見(jiàn)煙花在這個(gè)城市的高樓間綻放,心里感嘆:“這里就是北京啊。”

圣地

出租屋門(mén)外貼滿(mǎn)了“代辦門(mén)診住院票據(jù)”、“代辦病假條證明”一類(lèi)的紙片,提醒著屋里的人疾病的存在。

不過(guò),他們也可以選擇另一種方法抽離。這里的墻上還能看到另一類(lèi)紙片——某旅行社的“京城休閑一日游”。

在旅館做保潔的劉女士介紹說(shuō),這是她旅行社的親戚組織的旅行團(tuán),如果想去,她可以幫忙打折,“很多人回去后就不會(huì)再來(lái)了,所以回去之前可以在北京玩一玩,哪怕拍張照也好”。

很少有人是身體轉(zhuǎn)好后歡天喜地出去玩,大部分的人都是趁著身體還行,走走看看。

來(lái)北京之前,張貴去過(guò)的最遠(yuǎn)的地方是成都,去年3月,他曾去那里看過(guò)病;去成都之前,他去過(guò)的最遠(yuǎn)的地方是酒泉市區(qū)。北京在他心中一直是一個(gè)精神圖騰般的存在,1989年第一次在電視機(jī)上看到天安門(mén)之后,他就想著什么時(shí)候能專(zhuān)程跑去看看。

眼下是他距離夢(mèng)想最近的時(shí)刻。“等我治得差不多了,我就能去天安門(mén)了。”張貴說(shuō)。

“兒子張全也稱(chēng):“不管怎樣,到時(shí)候離開(kāi)北京之前,都會(huì)帶他去看一眼,哪怕只能在長(zhǎng)安街晃一圈,也算是沒(méi)有白來(lái)一趟。””

張貴的耳朵已經(jīng)不靈光了,兒子說(shuō)這句話(huà)時(shí),他仿佛沒(méi)有聽(tīng)到。

帶母親到北京看看,也是王明從小的心愿,“沒(méi)想到第一次帶她來(lái)是為了看病”。母親生病后,王明經(jīng)常十天半月地向公司請(qǐng)假,從西安到大同,從大同到北京。

在北京,他已度過(guò)了最厭煩的一段時(shí)間。一次和一個(gè)山西老鄉(xiāng)在醫(yī)院外面抽煙時(shí),得知對(duì)方妻子才到北京3天,就被醫(yī)生下了結(jié)論:回家吧,該吃吃,該喝喝,沒(méi)必要留北京了。這對(duì)他觸動(dòng)很深,讓他突然意識(shí)到“活著”的可貴。

相對(duì)而言,王明覺(jué)得母親是幸運(yùn)的,在醫(yī)生下達(dá)“下次不用再來(lái)”的判決之前,他們依然有著渺茫但值得為之奮力一搏的希望。于是,這里的霧霾、這里的堵車(chē)、這里的種種惡劣情緒,他心甘情愿照單全收。

“沒(méi)有比活著更重要的事了。”他說(shuō)。

告別

流動(dòng)的病人,鐵打的金雪梅。

很難統(tǒng)計(jì)二房東金雪梅這些年見(jiàn)過(guò)多少癌癥病人,即使估算也很困難。在她眼中,這群人除了姓名、年齡、籍貫不同,其他的沒(méi)什么區(qū)別,一樣愁苦,一樣疲憊,一樣心事重重。

有時(shí)候看到病人困難,交不上房租,她就睜一只眼閉一只眼,或者再優(yōu)惠十幾、二十元錢(qián)——這差不多是他們?cè)诒本┮惶斓幕锸迟M(fèi)。

“治不起了,能怎樣呢?問(wèn)親戚朋友借,今天借五百,明天還能借到嗎?而且,借到什么時(shí)候才有錢(qián)還呢?所以沒(méi)錢(qián)就只能回家唄。”金雪梅說(shuō)。

她聽(tīng)聞去年醫(yī)院附近發(fā)生過(guò)一起跳樓事件,一個(gè)患有癌癥的老太太花光了家里所有積蓄后被家人遺棄,出于絕望,從7樓跳了下去,但沒(méi)死成,又被家人接了回去。

她對(duì)一個(gè)19歲的河北女孩印象深刻。對(duì)方長(zhǎng)著一張白白胖胖的圓臉,每次見(jiàn)到金雪梅都會(huì)喊她“阿姨”,可沒(méi)過(guò)多久,得了黑色素瘤的女孩就被醫(yī)院宣布了“死刑”。這種惡疾因《非誠(chéng)勿擾2》而被多數(shù)中國(guó)人熟知。女孩回去的那一天,金雪梅知道,自己再也見(jiàn)不到她了。

有的人也會(huì)向這座城市的其他醫(yī)院尋找機(jī)會(huì)。北京腫瘤醫(yī)院之外,還有兩家醫(yī)院掛著腫瘤的招牌,龍?zhí)逗系闹袊?guó)醫(yī)科院腫瘤醫(yī)院和解放軍307醫(yī)院,醫(yī)科院腫瘤醫(yī)院有專(zhuān)門(mén)的看片子中心,掛上300元的特需號(hào)之后,來(lái)自外科、放射和內(nèi)科醫(yī)生可以不見(jiàn)患者只看外地醫(yī)院的片子,然后給一些可能的建議。協(xié)和、301和北醫(yī)三院等綜合性醫(yī)院也是可以求助的地方,不過(guò)人們往往出擊一番之后還會(huì)回到開(kāi)始的地方,因?yàn)楦骷裔t(yī)生的建議,基本大同小異。從一個(gè)孤島奔向另一個(gè)孤島,并沒(méi)有太大的意義。

“島”上的人很少談?wù)撍劳觯@是他們最為忌諱的事情,但死亡很近,在這里循環(huán)往復(fù)地發(fā)生。

吳闖記得母親住院時(shí),隔壁病房有一個(gè)從黑龍江來(lái)的40歲的胃癌患者。他長(zhǎng)得白白胖胖,看上去有一副結(jié)實(shí)的身板,實(shí)際上已是空殼了。回家的那一天,他被擔(dān)架抬上了車(chē),旁邊是他白發(fā)的父親,眼神里灌滿(mǎn)“絕望、悲傷”。

吳闖說(shuō),經(jīng)過(guò)治療和診斷,他的母親現(xiàn)有30%的存活率。在肝癌患者中,這屬于情況較為樂(lè)觀的一種。他盡量不去想剩下的70%,覺(jué)得難過(guò)時(shí),他就努力把自己塞進(jìn)諸如“中了五百萬(wàn)彩票”一類(lèi)的虛擬快樂(lè)中。

不到30歲的王明也在這里近距離地感受到了死亡是怎么回事。那是母親隔壁病床的一個(gè)老大爺,前一天晚上講話(huà)還鏗鏘有力,第二天早晨就不省人事。醫(yī)生問(wèn)家屬“拔不拔氧氣”那一刻,王明知道,老大爺已經(jīng)走了。家屬在病房里哭成一片,所有人都開(kāi)始跟著流淚。

北京冬天的風(fēng)穿街而過(guò)。每天夜晚,從北京腫瘤醫(yī)院回到住地,王明都要裹緊衣服經(jīng)過(guò)一條漆黑的小路。路邊有一家壽衣店,門(mén)口的電子招牌在夜色中閃著藍(lán)色的熒光。

王明說(shuō),母親生病之后,他就知道這一天遲早會(huì)到來(lái),但他依然非常抗拒看到任何與出殯相關(guān)的字眼。對(duì)于“腫瘤”、“癌癥”這兩個(gè)詞,他產(chǎn)生了非常復(fù)雜的心緒。一方面,他會(huì)搜集很多跟肺癌有關(guān)的醫(yī)療信息,另一方面,他又極其害怕看到這幾個(gè)字,覺(jué)得它們“扎眼”,有時(shí)候在電視里看到這些內(nèi)容,會(huì)立馬換臺(tái)。

在他們的住地,一些房間窗戶(hù)上常能看到一些很夸張的報(bào)紙廣告:治療癌癥的特效藥馬上就要被研制出來(lái)了。而就在采訪進(jìn)行中的某一天,一則“癌癥治療領(lǐng)域取得重大突破”的新聞被廣泛傳播。英國(guó)《每日電訊報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道,在美國(guó)科學(xué)促進(jìn)會(huì)(AAAS)的年會(huì)上,意大利科學(xué)家稱(chēng)他們已經(jīng)研制出一種能預(yù)防疾病的革新性癌癥療法:他們對(duì)免疫細(xì)胞進(jìn)行了遺傳處理,使其能提升人體天然的抵抗力對(duì)抗腫瘤,并像疫苗一樣,終生為人體健康保駕護(hù)航。

“或許等得到,又或許等不到。”王明相信,總有一天,在疾病面前,人類(lèi)可以不再束手無(wú)策,“就像太陽(yáng)總會(huì)升起。”

(應(yīng)受訪者要求,王明、張全、張貴、金雪梅為化名)

更多精彩資訊>>>

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑

廚電逆勢(shì)增長(zhǎng)成炙手“香餑餑

萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重

萊索托礦區(qū)再挖掘出巨鉆 重

京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡

京東618城市接力賽活動(dòng)狂歡

比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中

比特幣年內(nèi)漲幅超過(guò)150% 中

中興通訊科技公司將投資146

中興通訊科技公司將投資146

龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好

龍虎榜揭示機(jī)構(gòu)鼠年心頭好

清北網(wǎng)校名師在線科普:冠狀

清北網(wǎng)校名師在線科普:冠狀

2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增

2017年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量同比增