春節前,中國基金業協會發布了《關于進一步規范私募基金管理人登記若干事項的公告》。如今,春節后開工已過半月,但預期中的突擊“保殼”并未大規模出現。

中國基金業協會官網顯示,截至2月29日,《公告》發布后共有508只私募基金產品備案,但在此期間成立的產品卻不超過40只,其中為首只備案的產品更是寥寥無幾。一些券商人士認為,目前愿意花錢突擊保殼的私募并不多,加之券商在保殼業務中盈利有限,展業并不積極,所以私募保殼運動只是“雷聲大雨點小”。

值得關注的是,2月份證券私募基金成立數量非但沒有因為“保殼”增加,反而大幅減少。據私募排排網統計,2月份國內共成立了122只產品,環比減少59%,同比減少72%。

突擊“保殼”因人而異

2月5日,中國基金業協會發布《關于進一步規范私募基金管理人登記若干事項的公告》,要求私募管理人在規定期限內完成首只產品備案,否則將注銷私募基金管理人登記,其中已登記滿1年的私募管理人的時間截點是5月1日,不滿1年的是8月1日。

中國基金業協會官網顯示,截至2月29日,前述公告發布以后,共有508只私募基金產品備案,其中有90家私募基金管理公司為首次備案產品。不過,值得關注的是,上述508只新備案的產品中,在2月5日公告發布后成立的不超過40只,其中為首只備案的產品更是寥寥無幾。

對此,有券商人士感慨,目前私募“保殼”運動可謂是雷聲大雨點小。某大型券商省級負責人說:“我們也推出了私募保殼業務,但也就是打了個廣告,實際上沒有怎么做。”他進一步透露,其公司所在的省份有一半的登記私募沒有備案產品,目前全套保殼業務的費用最便宜在5萬元左右,不少只是想占位的“殼私募”并不愿意承擔這筆費用,因此目前來看愿意突擊保殼的私募并不多。

實際上,這樣的情形也發生在一些大型金融機構備案私募管理人身上。以信托為例,目前68家信托公司中,有44家登記成為“私募基金管理人”,其中35家尚未有任何產品備案。中國證券報記者了解到,對于是否“保殼”,目前信托公司態度不一。某南方信托公司內部人士就透露,就是否保殼其公司尚未形成一致態度,“畢竟當初只是為了占一個位子,現在即便注銷登記了也不會對公司業務有什么影響”。一家北京的信托公司研發部負責人坦言,公司備案私募基金管理人,主要是看中了發行契約型基金優勢明顯,其公司正在根據今年展業計劃探索發行主動管理的契約型基金。如果這一業務進展不順,才會考慮先“包裝”一個產品。

前述券商人士還透露,由于保殼業務盈利有限,卻要占用大量人力資源,因此不少券商對開展此項業務也并不積極。

2月證券私募發行遇冷

實際上,2月份證券類私募產品成立數量不僅未現增長,反而大幅減少。來自私募排排網的統計顯示,剛剛過去的2月份,國內共成立了122只產品,較1月份的298只減少59%,較去年同期的442只更是減少了72%。其中,股票型產品縮水較為嚴重。上述統計數據顯示,去年2月共成立225只股票型私募,而今年2月僅成立28只。

對此,某百億級私募渠道人士透露:“近期股市震蕩,產品發行遇冷,另外公司對于今年市場也比較謹慎,所以在產品發行上較去年有所控制。”中國證券報記者了解到,對于今年行情,不少私募基金認為難有大的系統性機會。近日,某知名私募機構的基金經理就對中國證券報記者表示,國內經濟增速的走勢呈L型,經濟結構調整疊加經濟增速換擋,加之全球貨幣寬松,經濟不景氣等諸多情形表明,2016年A股的投資機會更多可能是結構性的主題投資機會。

另一家私募的投資總監則擔心,目前中小板、創業板的不少股票估值仍然較高,后期市場有可能以震蕩尋底為主。(記者劉夏村)

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數據顯示:2021年國慶檔新上

數據顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

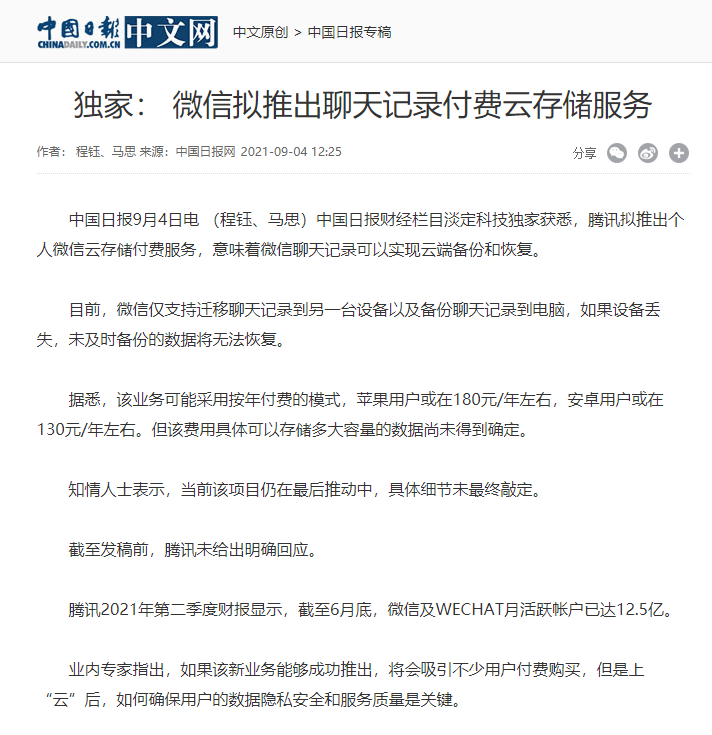

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  飛豬回應 “環球優速通被自

飛豬回應 “環球優速通被自  前8個月全國固定資產投資兩

前8個月全國固定資產投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質保索賠、官網均關閉 賣了

質保索賠、官網均關閉 賣了