自去年下半年以來,監(jiān)管部門下發(fā)的監(jiān)管工作函、關(guān)注函、問詢函等如雪片般向相關(guān)上市公司飛去,在市場上形成一道奇特的風(fēng)景線。雖然體現(xiàn)出市場監(jiān)管的進步,但也折射出上市公司信息披露存在著諸多不正常現(xiàn)象。這類公函的“密度”如何,數(shù)據(jù)最能反映問題。有統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,在2015年11月至2016年1月的65個交易日中,滬深交易所共發(fā)出逾300份問詢函,平均一個交易日近5份,比此前三個月激增逾一倍。

監(jiān)管部門下發(fā)的監(jiān)管工作函、關(guān)注函、問詢函,主要涉及并購重組、資產(chǎn)整合、高送轉(zhuǎn)、保牌保殼等諸方面。比如今年以來,多家上市公司公布了高送轉(zhuǎn)預(yù)案,個中并不乏業(yè)績平平的公司,有的甚至還在虧損,卻能榮登“送轉(zhuǎn)王”的寶座,相關(guān)上市公司被監(jiān)管部門關(guān)注、問詢的不乏其例。像勁勝精密2015年度預(yù)計虧損4.59億元,卻推出了10轉(zhuǎn)30的高送轉(zhuǎn)預(yù)案,成為滬深兩市截至目前的“高送轉(zhuǎn)王”。對于這樣的上市公司,深交所下發(fā)監(jiān)管關(guān)注函并不意外。

勁勝精密在回應(yīng)中,分析了利潤分配預(yù)案與成長性的匹配性,但控股股東的減持計劃亦隨之曝光。實際上,勁勝精密的高送轉(zhuǎn)預(yù)案是由其控股股東勁輝國際提議的,勁輝國際也承諾在預(yù)案披露后的三個月內(nèi)不減持股份,但有在披露六個月內(nèi)減持不超過5%公司股票的可能性。若非監(jiān)管部門的關(guān)注,勁輝國際控股股東減持計劃或許就不會被曝光。

可見,監(jiān)管部門的關(guān)注與問詢,不僅能讓公告高送轉(zhuǎn)預(yù)案的上市公司控股股東減持計劃露出水面,還能逼出并購重組的相關(guān)“真相”。如冠福股份自去年6月5日下午停牌后就開始籌劃重大事項,此后歷經(jīng)多次停復(fù)牌,其并購重組卻始終猶如“霧里看花”,前一個收購進展數(shù)月沒見蹤影,又啟動了新一輪重組,如此反復(fù)無常也引來了監(jiān)管部門的問詢。日前冠福股份終于披露了擬以發(fā)行股份+支付現(xiàn)金方式購買塑米信息100%股權(quán)的預(yù)案,其并購重組的標(biāo)的露出了真容。

關(guān)注函、問詢函等“滿天飛”的現(xiàn)狀,被不少市場人士解讀為注冊制“鋪路”。對不久的將來要實行的注冊制而言,信息披露是其“命根子”。在監(jiān)管部門前幾年實施的新股發(fā)行制度改革的諸多措施中,強化以信息披露為中心的監(jiān)管理念,相關(guān)意味甚濃。而無論關(guān)注函,還是問詢函,本質(zhì)上都在敲打上市公司提升信息披露質(zhì)量。退一步講,如果上市公司在公告高送轉(zhuǎn)預(yù)案或并購重組方案等事項時,履行主動披露的原則,沒有藏著掖著“應(yīng)披露而未披露的信息”,還會有那么多緊隨而至的兩大交易所關(guān)注函或問詢函嗎?

因此,解開上市公司頻頻引發(fā)關(guān)注函、問詢函的困局的著力點,就在于上市公司的信息披露。如果上市公司連信息披露也做不好,那么對今后將要實施的注冊制而言,這些上市公司又怎么能適應(yīng),又怎么能避免包裝粉飾、財務(wù)造假等欺詐發(fā)行上市的現(xiàn)象呢?

筆者認(rèn)為,可從三個方面采取措施。一是抓緊修訂《證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》有關(guān)信息披露的條款;二是實施剛性監(jiān)管。上市公司信息披露違規(guī),頂格處罰60萬元,這與背后的利益相比,簡直可以忽略不計。目前的市場監(jiān)管,囿于制度建設(shè)上的限制,柔性有余,剛性不足。如果像勁勝精密這樣本應(yīng)披露的信息而沒有披露,監(jiān)管部門罰它個500萬甚至上千萬,或許其也會掂量掂量其中的“成本”了。三是讓上市公司從被動披露變?yōu)橹鲃优丁R圆①徶亟M為例。可對上市公司并購重組實施“備案”制度。只有監(jiān)管部門“備案”后,上市公司并購重組才可實施。先由上市公司把方案報滬深交易所,一個月后才回復(fù)“同意備案”或“不予備案”。“同意備案”的可實施方案,“不予備案”說明理由,并要求上市公司說明相關(guān)問題,下次回復(fù)又在一個月之后,如此不斷循環(huán)下去。如果上市公司不主動披露信息,其并購重組將會被自己拖累。這樣的舉措,無形中掐中了并購重組信息披露的“死穴”,效果將非常突出。

再清楚不過,想要讓關(guān)注函、問詢函日漸減少,就得促使上市公司盡早從被動披露信息轉(zhuǎn)向主動披露信息,這無疑是監(jiān)管部門面對的一個棘手難題。

(作者系資深市場觀察人士)

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上

數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

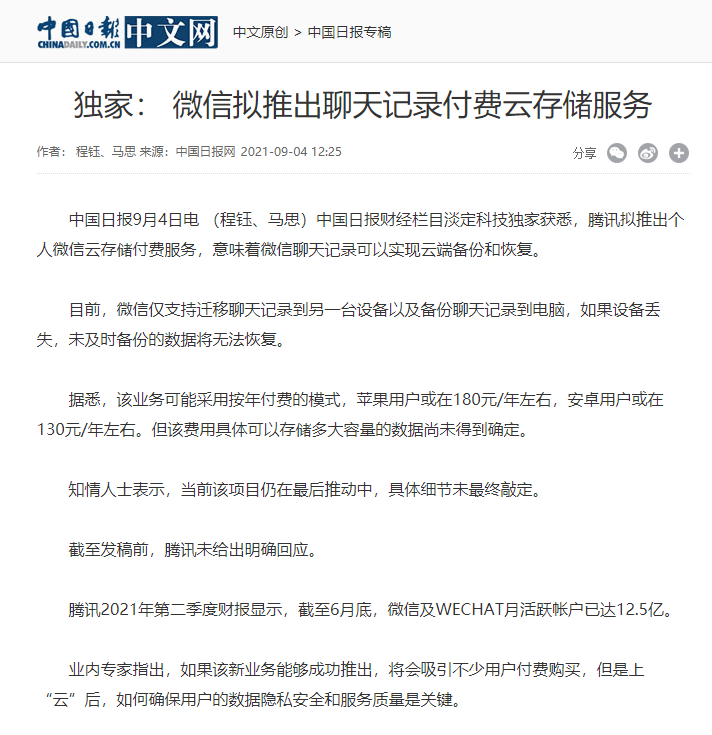

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金

個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金  飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自

飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自  前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩

前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了

質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了