10月23日,四川崇州被狗咬傷女童已轉出ICU。

據人民日報報道,截至23日上午11時,華西醫院人工繳費窗口收到預交金共計22萬元,目前已使用近6萬元。

在此之前,女孩的不幸遭遇在互聯網引發廣泛關注。家屬通過籌款平臺發起200萬元的籌款,素未謀面的網友紛紛獻上愛心,在短短數小時就完成籌款。

如今,女童度過危險期,200萬元籌款的下落卻成了謎,不少獻上愛心的網友紛紛申請退款。

由于女孩被狗咬傷事發突然且情況危急,面對不確定風險所產生的醫療費用,家長擔心自身承擔能力有限,在輕松籌發起高額籌款,只要錢款使用合規,未被用于他處,其實可以被大眾所理解。

但理解不影響公眾掌握真實情況,除去治療費用近6萬元,籌款賬戶上近200萬元未來動向,應該在輿論監督之下。

善意滿滿,更應讓善款有始有終。對于孩子的治療費用,無論是之前還是之后,都要一筆歸一筆,一碼歸一碼。家庭負起責任,社會提供幫助,平臺給予支持。

爭議愈演愈烈,回看整個籌款過程一些關鍵點必須引起重視。

善莫大焉值得肯定,但籌款額度是否合理,籌集程序是否合規,善款使用情況如何,平臺“抽成”是否存在大額大比例,都得水落石出。

具體來看,籌款金額的申請標準、相關證明材料提供和審核,應該有理有據。后續治療費用的來源及使用安排、籌款的退款明細,應全過程動態公開。

社會上每一個懷有善意的人,都愿意在力所能及的范圍內向他人伸出援手。但愛心籠罩的另一面,“詐捐”“欺騙”“高抽成”“黑中介”等負面新聞仍然陰魂不散。

例如,有人在網上編故事賣慘,經歷“慘痛”騙取好心人捐款。還有眾籌公益平臺本身“寫劇本”,地推人員在醫院瘋狂“掃樓”勸人籌款拿抽成。

愛心籌款常常“反轉”,愛心背后黑心搗亂。動輒發起上百萬元籌款,當事實出現反轉的時候,不可避免地對普通大眾的愛心產生沖擊,對社會的信任機制造成破壞,最嚴重的后果就是真正需要幫助的人得不到幫助。

網友的退款行為并非悔不當初,不愿意慷慨解囊,而是希望自己的每一筆愛心有跡可循,落到實處,用在了正地方。

建立完善的社會慈善救助渠道,只依靠某一方很難實現。我們要支持互聯網為需要幫助的人提供了平臺,也要加強對其監管,提高專業性和公信力。

猜你喜歡

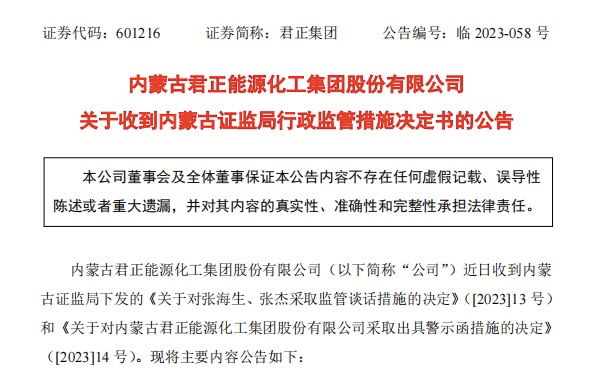

猜你喜歡 因業績預告披露凈利潤與實際

因業績預告披露凈利潤與實際  第32屆中國廚師節在福州舉辦

第32屆中國廚師節在福州舉辦  生成式AI如何照進新零售?良

生成式AI如何照進新零售?良  水滴保險經紀積極參與“金融

水滴保險經紀積極參與“金融  半導體板塊漲3.46% 利揚芯

半導體板塊漲3.46% 利揚芯  (鄉村行·看振興)山東特色

(鄉村行·看振興)山東特色  子公司非法采礦被立案調查未

子公司非法采礦被立案調查未  國家開放大學首屆新商科創新

國家開放大學首屆新商科創新