“新精神活性物質”就是具有受管制毒品效果,但卻往往不受監管的精神活性物質或產品。其在年輕人群體中的濫用問題,在國內外已不鮮見。中國青年報·中青在線記者就 “新精神活性物質”和當前禁毒形勢等問題,采訪了中國人民公安大學偵查學院禁毒教研室主任李文君教授。

“新精神活性物質”:被賣家披上“無害”的外衣

“所謂新型毒品算是媒體概念。”李文君說,主要是指鴉片、嗎啡、海洛因等傳統毒品之外的其他毒品。實際上,一些“新型毒品”并不“年輕”,比如在二次大戰時,日本、德國等國就給士兵服用冰毒等苯丙胺類藥品以提高戰斗力。只不過,相比于鴉片、大麻等天然植物毒品,這些人工合成的“新精神活性物質”進入中國毒品市場時間并不算太長。

有關部門預測,“新精神活性物質”將成為全球流行的第三代毒品,強力沖擊第一代毒品(傳統毒品)和第二代毒品(合成毒品),使毒品問題呈現“傳統毒品留尾、合成毒品血雨腥風、三代毒品(問題)交織”的復雜背景。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)發布的2015世界毒品問題(World Drug Report)報告顯示,全球共發現“新精神活性物質”九大類共541種。其中,具有興奮和致幻作用的物質數量最多,其濫用也最為嚴重。

雖然從法律角度來看,一些致幻劑和“新精神活性物質”不一定算是毒品,但是其效果是物質作用于人體中樞神經,引發興奮、致幻等效果,大劑量服用與毒品無異。

目前,部分“新精神活性物質”已被陸續納入我國《精神藥品品種目錄》中予以管制,如卡西酮、甲卡西酮、氯胺酮和2C-B 等。但是,很多合成毒品,只要稍加改變,就能變成新的致幻劑或者“新精神活性物質”。理論上,這種變化可以無窮多。

李文君表示,“新精神活性物質”可以不斷變形,一些不法分子在出售該類物質時,往往聲稱其“安全”“合法”,甚至他們還將其冠以“特制藥物”“草本興奮劑”等稱謂,以吸引年輕人吸食。

法律尷尬:為什么“新精神活性物質”不能簡單定義成毒品

“他們研發的速度實在太快了!”化學專業出身的李文君感嘆,只要在合成毒品的基礎上,對化學結構稍作改變,就能成為“新精神活性物質”。因此,出現銷售所謂的致幻劑的行為,很難進行法律監管。

李文君認為,因為法律無法預測哪些物質具有濫用潛力,所以毒品目錄很難同步更新。

“有人就利用這一特點,在網絡上訂制毒品,接到訂單后才開始制作,種類通常有很多,每種可能就做幾單。”李文君說。制販毒人員正是利用這一漏洞,一方面逃避法律監管,另一方面還改變毒品種類,“新精神活性物質”的市場網絡就這樣潛滋暗長。

《世界毒品問題報告》顯示,2014年新發現的毒品有193種。在李文君看來,目前發現的“新精神活性物質”只是冰山一角,政府公布了毒品名錄,制販毒人員會轉而研發新的產品,禁毒面臨“摁下葫蘆起了瓢”的尷尬狀態。因此,“新精神活性物質”所帶來的危害,讓各國都感到非常棘手。

面對毒品“變種”,各國都在探索阻斷模式

在李文君看來,很多國家之前的禁毒經驗,在新形勢下有可能失效。比如,中國管控傳統毒品境外流入渠道的經驗,就難以運用到新型毒品管制上。新型毒品的制作在實驗室就能完成,這給執法機關如何管控毒品,出了新難題。

各國對于“新精神活性物質”的管制方法采用與傳統毒品不同的思路:第一是臨時管制,措施等同于管制毒品;第二是“骨架管理”,就是將含有特定化學骨架結構的一類物質全部納入管理范疇;第三是類似物管制,就是將現有的管制毒品化學結構類似且對人體作用類似或強于管制毒品的物質納入管制范疇。該方法已在美國使用,但沒有對“類似物”標準做出具體解釋,因此在實際操作中還有困難。

2015年10月,我國實施《非藥用類麻醉藥品和精神藥品列管辦法》,一次性就增加了對116種“新精神活性物質”的管控。我國既把聯合國已管制或已在國內形成現實濫用危害的品種納入列管范圍,也把我國生產、無濫用但在其他國家和地區已造成濫用危害作為列管的標準之一。

該《辦法》提出:“專家委員會啟動對擬列管的非藥用類麻醉藥品和精神藥品的風險評估和列管論證工作后,應當在3個月內完成。”

“我覺得3個月的周期有些長了,畢竟‘新精神活性物質’更新速度太快了。”李文君建議縮短監測周期,及時發現新的情況,一旦核實就立即列入名錄。

我國的禁毒力度需要進一步加強

李文君告訴中國青年報記者,2015年6月,全國累計登記在冊吸毒人員達到322.9萬人,其中,35歲以下青少年有188.7萬人,占58.4%。

讓毒品問題專家的李文君更擔憂的是,很多青少年缺乏必要的識別毒品的能力,他們對海洛因、K粉、搖頭丸、大麻和嗎啡應該比較了解,對其他毒品的了解不多。

“在吸食合成毒品的青少年中,第一次吸毒時聽說不會上癮的比例接近三分之一。”李文君對此有些痛心。

我國目前還缺乏對青少年的毒品預防教育,相對于文化知識,這一部分幾乎成為教育空白。“對公眾的毒品教育我們落后了,以前我們會說,陌生人的東西不能隨便吃,這樣的教育有些無力。”她說,“北京打擊毒品犯罪的力度很大,娛樂場所現在都很‘干凈’,很多涉毒名人都是在家中被抓獲,說明禁毒工作面臨的新變化。”

她認為,現在毒品形態和吸食方式千變萬化,在禁毒宣傳中,一定要讓大眾理解,不能太晦澀,更不能講大道理。不妨瞄準重點人群,進行分層宣傳,特別是對青少年,讓他們從小就具備識毒、拒毒的基本素養。

“在具體禁毒工作中,重打擊輕防范的做法比較普遍。”她說,預防需要長期投入。

我國《禁毒法》規定,對于吸毒成癮嚴重,通過社區戒毒難以戒除毒癮的人員,公安機關可以直接作出強制隔離戒毒的決定。強制隔離戒毒的期限為二年,最長還可以延長一年。

有學者在研究過程中發現,有的“新型毒品”吸食者被公安機關抓獲之后,寧愿主動承認自己販毒行為,也不愿意作為吸食毒品者被強制隔離戒毒。原因就在于,如果作為販毒者,其判刑時間可能短于強制戒毒時間。

“我們在禁毒方面需要進一步加強力度。”李文君說,“面對‘新精神活性物質’,各部門通力合作不是一句空話。”

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數據顯示:2021年國慶檔新上

數據顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

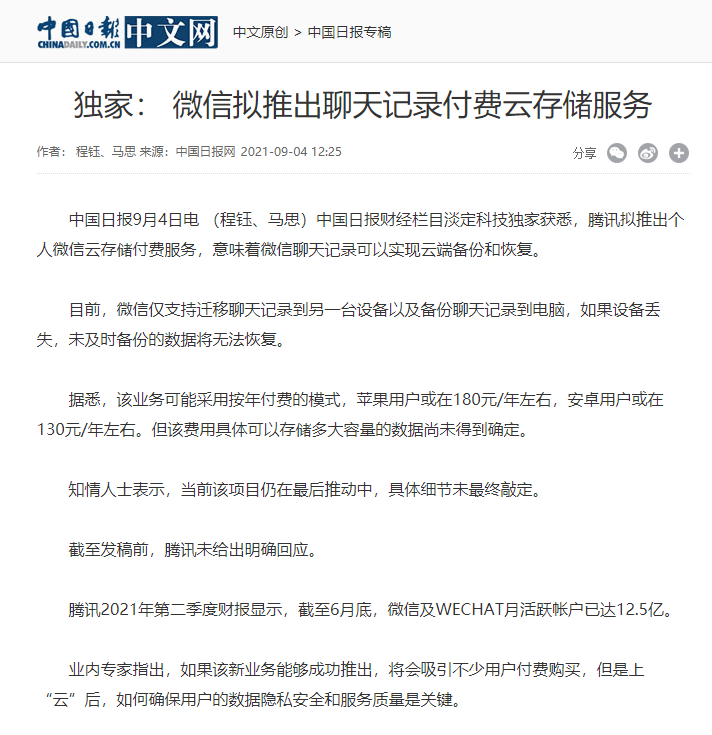

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  飛豬回應 “環球優速通被自

飛豬回應 “環球優速通被自  前8個月全國固定資產投資兩

前8個月全國固定資產投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質保索賠、官網均關閉 賣了

質保索賠、官網均關閉 賣了