產(chǎn)能過剩并非中國所獨(dú)有。

曾經(jīng)的美國和日本在經(jīng)歷了一段時間的高速發(fā)展之后,也經(jīng)歷了化解過剩產(chǎn)能的階段。

那么,正在實施去產(chǎn)能的中國,可以向日本學(xué)習(xí)什么?

3月19日,中國發(fā)展高層論壇上,野村控股株式會社會長古賀信行分享了日本政府在20世紀(jì)90年代的化解產(chǎn)能過剩的經(jīng)驗。

古賀信行先生介紹,日本政府在處理產(chǎn)能過剩時經(jīng)歷了兩個階段。

第一個階段在20世紀(jì)90年代到21世紀(jì)之前。

在這一個時間段里,日本經(jīng)濟(jì)增長大幅下降,企業(yè)面臨負(fù)擔(dān)沉重,產(chǎn)能過剩、債務(wù)過剩、就業(yè)過剩。

古賀信行說:日本政府最早把這些現(xiàn)狀的原因簡單歸結(jié)為經(jīng)濟(jì)的周期變化,因此采取了一系列的財政刺激措施,主要是在公共基礎(chǔ)設(shè)置方面進(jìn)行大量投資、開展建設(shè)。同時為了維持就業(yè),日本政府對一些名存實亡的企業(yè)進(jìn)行支持和救助,而這些企業(yè)其實就是所謂的“僵持企業(yè)”。

這些做法,最終導(dǎo)致的結(jié)果是,日本企業(yè)在去產(chǎn)能和去杠桿方面停滯不前。同時,日本政府付出了巨大的價格。

比如,為了讓這些“僵尸企業(yè)”名存實亡地“存在下去”,銀行的不良貸款進(jìn)一步增加。同時健康的企業(yè)需要和這些“僵尸企業(yè)”進(jìn)行不平等的競爭,以至于整個產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)效率被拖跨。

而轉(zhuǎn)折點(diǎn)發(fā)生在2001年。

在這一年里,日本政府才開始真正正視“僵尸企業(yè)”問題。日本政府的經(jīng)濟(jì)政策重心從財政刺激改變?yōu)榻Y(jié)構(gòu)性改革,并推出了金融再生計劃,對銀行的不良債權(quán)進(jìn)行處理,并建立了專門的機(jī)構(gòu)叫做“產(chǎn)業(yè)再生機(jī)構(gòu)”,對那些仍然有一定經(jīng)營資源、但負(fù)債累累的企業(yè)提供支持,幫助其獲得新生。

這些政策發(fā)揮了一定的作用,但是企業(yè)業(yè)績的好轉(zhuǎn)主要依賴于債權(quán)人免除債務(wù)并削減人員來實現(xiàn),并不具有長遠(yuǎn)解決問題的能力。因而,到了2000年以后,日本企業(yè)間的價格戰(zhàn)日益激烈,工資下降引發(fā)了通貨緊縮,甚至比上世紀(jì)90年代更為嚴(yán)重。

古賀信行先生介紹,從以上種種看,從日本的歷程中可以總結(jié)三條化解產(chǎn)能過剩的經(jīng)驗:

第一、產(chǎn)能過剩、債務(wù)過剩、就業(yè)過剩的原因是結(jié)構(gòu)性問題造成的,而不是經(jīng)濟(jì)周期;第二、資源要在產(chǎn)業(yè)之間順利實現(xiàn)重新分配,就必須要讓沒有競爭力的企業(yè)盡快退出市場;第三、企業(yè)重獲新生不僅要削減成本、控制成本,更關(guān)鍵的是加強(qiáng)研發(fā),提高勞動生產(chǎn)率。

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與本網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上

數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

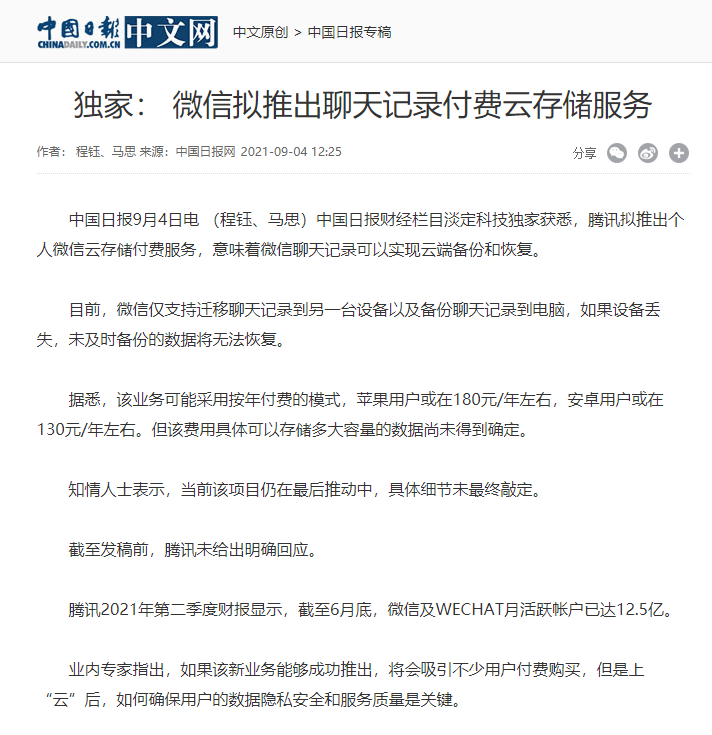

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費(fèi)云存

微信擬推出聊天記錄付費(fèi)云存  個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金

個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金  飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自

飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自  前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩

前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了

質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了