□胡立彪

3.15國際消費者權益日當天,中國食品辟謠聯盟官網正式上線。網友們可通過PC(個人電腦)和手機瀏覽該網發布的有關食品的謠言和食品企業違規的相關信息,并快速了解事關切身利益的食品健康知識。

2015年8月28日,由中央網信辦、質檢總局、食藥監總局、農業部等部門支持,以新華網為理事長單位的中國食品辟謠聯盟在北京成立。該聯盟所做的一項重要工作,就是推出食品謠言榜。經相關協會和聯盟專家團審核,“瑪卡是‘壯陽神藥’”“吃小龍蝦等于吃垃圾”等5個網絡謠言入選首期食品謠言榜。謠言榜的發布不僅吸引了眾多媒體關注和轉載,也推動著相關細分行業走向規范。

現在聯盟推出官網,更方便網民甄別食品安全信息。相信中國食品辟謠聯盟通過努力,可以更加有效地阻攔偽科學謠言,正確引導社會輿論,促進我國食品安全形勢持續穩定向好發展。

民間有這樣一個說法:謠言距離真相往往只有一米遠。意思是說,謠言并非都是空穴來風,它很可能與真相緊鄰。然而,在這緊鄰的短短“一米”之距內,卻似乎總是矗立著一堵難以逾越的無形高墻。有論者指出,民眾因信息不對稱,往往產生多重焦慮,其中以涉及食品安全的謠言最為典型。其間,官方權威信息往往因受各種客觀或主觀因素羈絆而跑不贏謠言,令后者憑其“生動鮮活”提前迎合了公眾知情權的渴求。尤其是在如今這個全媒體時代,各類信息以更為快捷的方式傳播,加上名人效應的催化作用,謠言不僅生存的機會增多,而且影響的范圍愈廣。

事實上,中國食品辟謠聯盟的成立,正基于這樣的背景。近幾年出鏡率很高的食品添加劑,就是一個因信息不對稱而常遭謠言包圍,進而被妖魔化的典型案例。觀察那些曾經發生的食品安全事件,我們會發現,它們大多與食品添加劑有關,但這個“有關”并不是邏輯上的直接關聯,更多是人為制造的牽強關聯。所謂“人為”,是指謠言(有時甚至是媒體報道)誤將作為罪魁的非法添加物附著上食品添加劑的身份,以至于人們長期誤以為是食品添加劑出了問題,多次牽強關聯之后,將其妖魔化也就不難理解了。例如大名鼎鼎的蘇丹紅、吊白塊、三聚氰胺等,它們均非食品添加劑,而是非法添加物。需要指出的一點是,許多人看到我國出了這么多與食品添加劑相關的事件,就想當然地推定我國食品安全標準較低,對食品添加劑管理較松,這也是一種誤讀。事實上,有些添加物在國外是合法的食品添加劑,比如蘇丹紅,有些國家至今一直允許使用,但在我國卻未進入添加劑名單,使用即屬非法。僅憑這一個反例就足以說明問題。

食品添加劑的例子說明,凡遇食品安全事,在謠言形成之前說出科學、準確、權威的信息是必須的。當然,前提是首先要解決由誰說、說什么、怎樣說等問題。專家指出,公眾在食品安全方面表現非理性,聽謠言而恐慌,是有一定現實原因的:一是曾經受傷的記憶,讓公眾產生了“寧可信其有,不可信其無”的情緒;二是在一些食品安全事件發生時,“個別企業說假話、個別專家說偏話、個別部門不說話”,這種情況已透支了公眾的信任。因此,食品企業、行業專家、監管部門均要汲取以往教訓,遇事一定要盡快站出來,從自身責任出發把事情真相說清楚,給公眾一個負責的交代。只有這樣,才能將謠言扼殺于搖籃。

顯然,比辟謠更重要的,是相關部門、企業及專家負起責任,盡好自己應盡的本分。正如有學者指出:欲治謠,功夫還得在治謠外。要想疏解公眾的焦慮,拆解“一米”信任高墻,就要讓食品經得起公眾的質疑和科學的檢測,食品從生產、加工到銷售的每一個環節都安全可保、風險可控、透明可查。而這一切的實現,都離不開嚴格的制度和嚴苛的法律。嚴標嚴管嚴罰,讓保障食品安全的法定責任層層傳導至食品生產經營者、監管部門身上,才能構筑起保障食品安全最牢固的堤壩。滋生謠言的土壤不復存在,謠言自然也就無處依附。

當然,所謂“流言止于智者”,作為一個負責任的消費者,也必須常懷“智者”之警,對待隨時隨處可起的流言,不僅要做到“止于己”(即自己不聽不信),還要主動站出來戳穿它,讓它不再流傳,不再惑人,做到“止于世”。如果你是一位具有社會影響力的名人或媒體人,更當如此。

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與本網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數據顯示:2021年國慶檔新上

數據顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

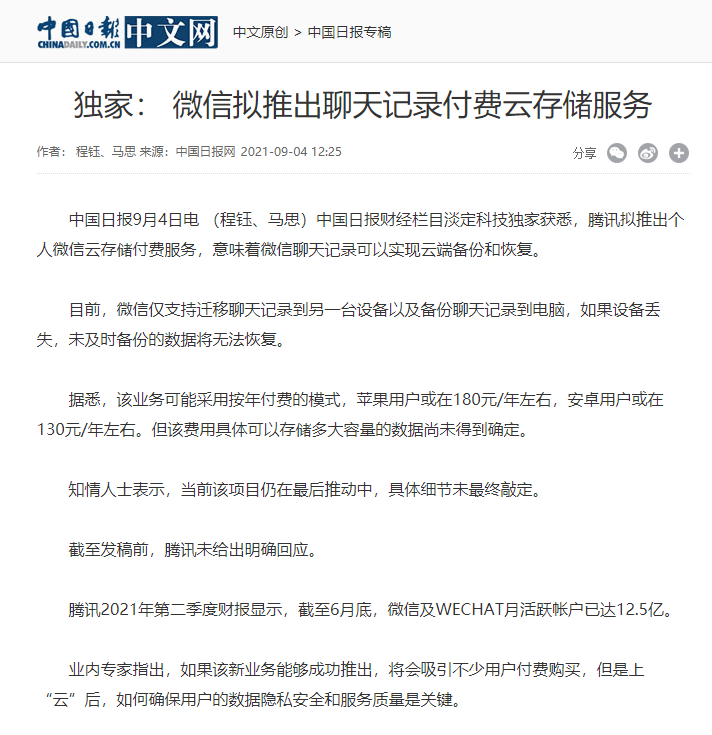

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  飛豬回應 “環球優速通被自

飛豬回應 “環球優速通被自  前8個月全國固定資產投資兩

前8個月全國固定資產投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質保索賠、官網均關閉 賣了

質保索賠、官網均關閉 賣了