新華社北京3月2日電財經(jīng)快評:評級中國信用應(yīng)多看發(fā)展

新華社記者王宗凱謝鵬陳恃雷

國際信用評級機構(gòu)穆迪2日將中國主權(quán)信用評級展望從“穩(wěn)定”下調(diào)至“負面”,理由是政府債務(wù)增加導(dǎo)致財政疲軟。穆迪還稱,下調(diào)中國評級展望反映了資本流出導(dǎo)致外匯儲備減少,中國落實改革的能力也存在不確定性。

不過,穆迪維持了中國的Aa3評級未變,這是穆迪評級體系中的第四高評級,也是穆迪自1983年對中國開展評級以來中國享有的最高評級。

主權(quán)信用評級是一國任何實體發(fā)行外債的信用等級上限,僅僅調(diào)降評級展望不會降低企業(yè)外債的信用基準,對企業(yè)在國際市場上的融資成本沒有影響。

國際金融業(yè)協(xié)會首席中國經(jīng)濟學(xué)家郭豐告訴記者,從中長期來看,人民幣匯率走勢不會受此影響。

此番穆迪下調(diào)中國評級展望的操作反映了一些海外機構(gòu)對中國經(jīng)濟的某種習(xí)慣性看空。這種誤讀在于缺乏用動態(tài)和發(fā)展的眼光看中國財政的穩(wěn)健度。

瑞銀證券中國首席經(jīng)濟學(xué)家汪濤認為,當(dāng)前對中國經(jīng)濟的極端看空觀點缺乏事實基礎(chǔ)支撐,中國決策層將通過財政擴張來支持經(jīng)濟增長;在高儲蓄的支撐下,能夠通過多次降準等手段確保寬松的貨幣信貸條件。

國際上通常用兩個指標評價一國財政風(fēng)險:一是赤字率,即赤字占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)比重不超過3%,另一個是國債余額占GDP比重不超過60%。

穆迪稱,截至2015年底,中國政府債務(wù)水平占GDP的比重升至40.6%,預(yù)計到2017年進一步升至43%;截至2016年1月,中國外匯儲備降至3.2萬億美元,比2014年6月的峰值少了7620億美元。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),截至2015年底,中國外匯儲備占GDP比重高達32%。根據(jù)政府工作報告,2015年財政赤字占GDP比重僅為2.3%。種種指標充分表明,中國政府的償債能力遠好于許多西方主要經(jīng)濟體。

不容忽視的是,中國政府債務(wù)水平的提高是為了培育新的經(jīng)濟增長點,這會在未來創(chuàng)造持續(xù)的現(xiàn)金流,并不是一種毫無產(chǎn)出的壞賬投資。

國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所研究員吳慶指出,穆迪只關(guān)注了中國政府的負債而沒看到中國政府的資產(chǎn),中國政府的資產(chǎn)數(shù)量非常龐大,而且有相當(dāng)一部分是經(jīng)營性資產(chǎn),流動性非常高。

然而,按照西方的評級體系,中國的主權(quán)信用不但低于美英德法等西方大國,也不如科威特、卡塔爾、阿聯(lián)酋等海灣國家。

有分析人士認為,長期以來,西方評級機構(gòu)把持著信用咨詢市場的壟斷地位,利用信用評級對西方國家與新興經(jīng)濟體的一褒一貶,人為制造“融資剪刀差”。

西方評級機構(gòu)的信譽早已備受質(zhì)疑,其權(quán)威性和重要性均在下降。在2008年國際金融危機爆發(fā)后,穆迪一直將希臘的A1評級保持到2009年底,這是穆迪評級體系中的第五高評級,僅次于當(dāng)前中國的主權(quán)信用評級,因此對歐債危機沒有起到預(yù)警作用。這說明穆迪評級有失公允,存在嚴重的滯后性,并且缺乏前瞻性。

從長期來看,隨著改革開放的推進,中國經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)擴大,中國良好的主權(quán)信用已得到國際公認,這個大趨勢并沒有轉(zhuǎn)變。

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上

數(shù)據(jù)顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

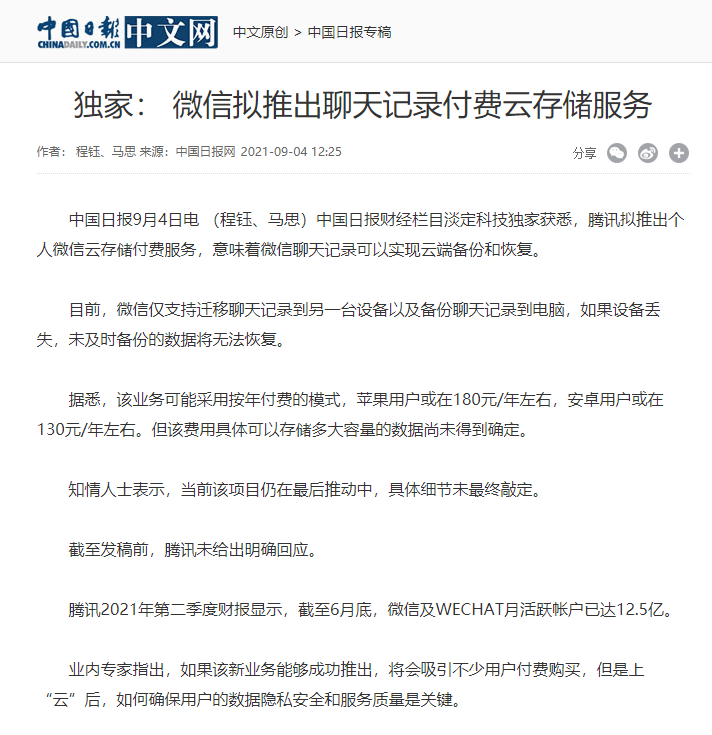

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金

個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金  飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自

飛豬回應(yīng) “環(huán)球優(yōu)速通被自  前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩

前8個月全國固定資產(chǎn)投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了

質(zhì)保索賠、官網(wǎng)均關(guān)閉 賣了