2月25日,中國青年報記者致電“史學奇才”少年林嘉文生前學校,得到確認,網上公開的“林嘉文‘最后的話’”確實為其本人所寫,學校也將此復印件上報了相關部門。

18歲高三學生林嘉文被稱為“史學奇才”少年,24日有媒體報道,其因抑郁癥跳樓自殺身亡。盡管僅是一名高三學生,林嘉文已先后出版《當道家統治中國:道家思想的政治實踐與漢帝國的迅速崛起》《憂樂為天下:范仲淹與慶歷新政》等幾十萬字的學術專著。著名史學家、宋史大家李裕民教授曾破例為其書《憂樂為天下:范仲淹與慶歷新政》作序。

“以我自己的解釋為準就好”

2月23日晚,這名熱衷于史學研究的少年在留下“最后的話”之后,選擇與這個世界告別。中國青年報記者致電其學校,西安中學信息中心魏主任確認,網上公開的“林嘉文‘最后的話’”確實為其生前所寫,學校也將此復印件上報了相關部門。

“對于這類‘特殊學生’的成長學校比較關心。去年底我們還專門為林嘉文的新書舉辦了專家座談會。”在西安中學信息中心魏主任看來,可以用“天才、怪才”來形容林嘉文,他在史學方面研究的深度是同齡人很難達到的。2015年,他作為學校智囊團的一員,還和同學一起參加了《中華好故事》活動。

陜西師范大學歷史文化學院教授、博士生導師李裕民在接受《華商報》采訪時,曾這樣評價和他相識不到一年的林嘉文:“從史學界來說,新中國成立后能出歷史方面的史學著作的,他是最年輕的。從他這個年齡看,他的專業素養是很不錯的。”

說到這次不幸,魏主任表示:“林嘉文患有抑郁癥大概有半年時間了,家長也很清楚孩子的病情,但是平時他并沒有表現出來。”23日是學校第一天正式上課,當天林嘉文正常到校,根據魏主任了解到的情況,林嘉文晚上回家也沒有其他異樣的表現。

“太遺憾了,我的看法就是天妒英才吧。” 魏主任在接受電話采訪時感慨道,“如果高考正常發揮,他考上一本基本是沒啥問題的。”

中國青年報記者還從魏主任處了解到,事發之后,校方及時向西安市教育局及陜西省教育廳進行上報,學校還組織相關人員一起到林嘉文家中吊唁慰問。

魏主任還向記者表示,目前林嘉文家長不希望事情引發太大影響。就像林嘉文本人在“最后的話”中寫的:“煩請所有得知我去世消息的人,如果你們覺得不能理解我,請給予我基本的尊重,不要拿我借題發揮,像對江緒林一樣,那種行為挺卑劣、愚昧的。我實在不想虛偽地以令人作嘔的謙虛把自己‘留與后人評說’——以我自己的解釋為準就好了。”

他的抑郁似乎早有先兆

網友“子扉我”的微信號發表文章稱,2月19日華東師范大學青年學者江緒林自盡離世的消息可能對林嘉文有一定的影響。

“子扉我”還在文章中援引2015年12月24日澎湃新聞披露林嘉文心路歷程的稿子《出歷史專著的高中生釋疑:家里無背景,深知年少成名的壓力》,認為該篇文字中的某些段落,或許已經反映出了林嘉文的抑郁傾向:

“快年底的時候交了‘齊清定’稿,今年1月又為《中華好故事》的事去杭州,看著我們學校三個選手在錄制現場的志得意滿,并最終贏得冠軍,我真為那股少年英氣感到高興。但是另一方面,從他們身上我好像看到了我的過去,我也曾在年少輕狂的時光里貪戀過這種張揚外向而為我換得的諸多溢美,曾陶醉于在別人面前滔滔不絕、縱論古今,可是自打上了初中,我漸漸沉默,變得難以因別人的夸獎而獲得欣悅的感覺,甚至會為自己出了書而感到焦慮,害怕曝光。隨著知識的積累,我反而越發認識到自己的無知,我無法偽飾自己,在被謬贊時感受不到心安理得。那段日子里灰心的樣子看似高傲,其實本質上是一種偏向于消極、壓抑的冷靜,一如蘇舜欽的詩,‘青云失路初心遠,白雪盈簪壯志閑’,看似有淡然的豁達,背后何嘗沒有失望與苦悶。但就在我在杭州那幾天,我看著三個幾乎與我差不多同齡的學生的興奮、狂喜,不禁暢想起他們的未來,他們會不會重蹈我的心路?我站在一個旁觀者的角度審視自己往昔的經歷,突然明白應該怎樣正視過去的這些感受。”

華商報記者報道稱注意到1月26日晚他發的一條微信:越發不明白自己這么拼是為什么,如果說是為自己,那只能說是為拼而拼。2015年12月4日,林嘉文的一條微信是:說明書上寫藥的副作用是增重,結果我吃了后的副作用是每天全身又疼又困……

而在林嘉文“最后的話”里,中國青年報記者也注意到,或許這次的自殺對林嘉文自己來說是“深思熟慮”之后作出的決定。

在“最后的話”中,林嘉文寫道:“終于還是要離開。一走了之的念頭曾在腦海里萌發過太多次,兩年多來每一次對壓抑、恐懼的感受都推動著我在腦海里沉淀下今日對生死的深思熟慮,讓我自己不再覺得自己的離開只是草率的輕生,讓我可以自信我最終的離去不僅是感性的對抑郁、孤獨的排解,也是種變相的對我理解之思考成果的表達。”

除此之外,我們可以看到,在網上公開的這段文字里,林嘉文還羅列數十條,對其親朋好友以及老師等各盡其言。

或許,在林嘉文的內心,這種心理壓抑早已不是一時半會,遠超過患抑郁癥的半年時期。

臨床抑郁癥患者的自殺率為10%

世界精神病學協會(WPA)抑郁障礙教育項目數據顯示,根據國內數十項研究估計,中國每1000人中患有抑郁癥的有23人,其中16人患有重性抑郁障礙。

據世界衛生組織的數據,臨床抑郁癥患者的自殺率為10%。我國精神醫學專家調查認為,抑郁癥患者有一半以上有自殺的想法。其中有20%最終以自殺結束生命。據研究,在人生的旅途中,人們至少會患上一次抑郁癥。但患上抑郁癥的人大多數“身在病中不知病”,只有25%的患者知道。

那么抑郁癥有哪些表現呢?在治療期該怎么配合藥物進行自我調劑呢?

北京安定醫院抑郁癥治療中心病房主任張玲曾在接受《中國科學報》采訪時表示:“抑郁癥是以顯著而持久的心境低落為主要臨床特征的一種心境障礙。如果突然對周圍的事物喪失興趣,無愉快感,并且反復出現睡眠問題,就要考慮一下自己是否患了抑郁癥。”

國家衛生計生委權威醫學科普傳播網絡平臺介紹,對于抑郁發作的治療要達到三個目標:提高臨床治愈率,最大限度減少病殘率和自殺率,關鍵在于徹底消除臨床癥狀;提高生存質量,恢復社會功能;預防復發。而對有明顯心理社會因素作用的抑郁發作患者,在藥物治療的同時常需合并心理治療。常用的心理治療方法包括支持性心理治療、認知行為治療、人際治療、婚姻和家庭治療、精神動力學治療等,其中認知行為治療對抑郁發作的療效已經得到公認。

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 數據顯示:2021年國慶檔新上

數據顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

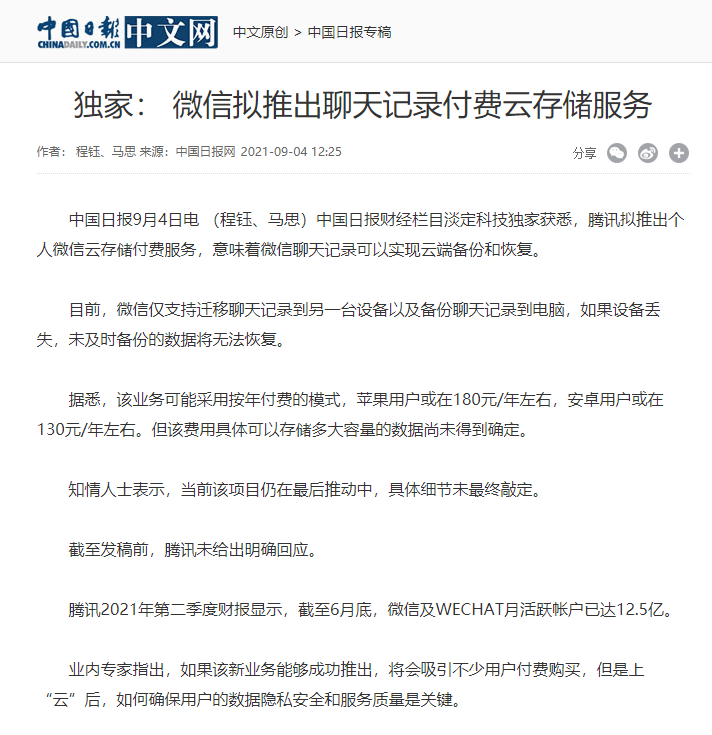

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  飛豬回應 “環球優速通被自

飛豬回應 “環球優速通被自  前8個月全國固定資產投資兩

前8個月全國固定資產投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質保索賠、官網均關閉 賣了

質保索賠、官網均關閉 賣了