02月25日訊

證券時報記者 方海平

自2014年3月“11超日債”開啟我國公募債券違約先河后,債券違約就不再是新鮮事了。2015年債券市場信用風險事件頻發,現在看來,這一勢頭在2016年將有增無減。對于投資者而言,在所投的債券發生信用違約事件之后,如何合理恰當地處理并將損失最小化就變得尤為重要。

2016年,在宏觀經濟繼續面臨下行壓力的背景下,地方政府債務置換量將繼續增加,企業債和城投債的發行條件都較以往有更大寬松,加之以當前寬松的信貸和低利率背景,今年人民幣債券市場將會維持高增長勢頭,并且主要集中在境內市場。

與此相應的是,信用風險事件也會進一步增多。2015年共發生信用風險事件30余起,公募市場9只債券發生實質性違約,16家發行人發生主體違約。2016年,開年就有多家公司曝出本息到期無法足額償付,構成實質違約,包括“13山水MTN1”、“15山水SCP002”以及“15亞邦CP001”等。市場預計,在去產能、去杠桿加速的背景下,今年違約債券覆蓋面將擴大,從公募產品到私募產品,從國有企業到民營企業,從利息違約到本金違約等,都有可能出現。

穆迪副董事總經理、大中華區信用研究分析主管鐘汶權24日表示,產能過剩行業財務狀況較弱的發行人遭受的壓力更大。這些企業的重組也將導致更多的信用事件發生,如資產出售和并購,此類事件可能對發行人的信用狀況產生重大影響。

面對越來越頻繁的信用違約事件,鐘汶權認為,針對那些有可能沖擊市場信心,甚至引發系統性金融風險的事件,中國政府仍然會出于穩定市場的考慮出手相助防止違約發生,但一般性的信用事件并不會對市場造成嚴重的沖擊。

對于債券投資者而言,卻要面臨如何處置違約風險的問題。債券一旦出現違約,投資者最為關心的自然是如何才能盡量多地回款,將損失降到最小。在這一點上,較中國相對成熟的國外投資者的做法或許可以作為某種參考。

以山水水泥(00691)為例,該公司在境內境外均發行了債券,去年11月11日,山水水泥宣布,幾乎可以肯定集團將于次日到期的境內債務發生違約。境內債務項下的違約,同時會觸發集團其他的財務貸款,包括本金額5億美元的優先票據的交叉違約。

違約發生后,境外投資者采取的做法是集體進行法律訴訟,這種方式的訴訟成本較低,并且在法庭上擁有較高的議價能力。另外,對于違約債券,海外投資者會迅速召開債權會議,通過公開市場將違約債券出售給專門處置不良資產的機構,通過這種方式投資者更可以從違約債券中獲得較高的回款。

相比之下,中國的投資者和債券市場尚未達到如此成熟的程度。鐘汶權表示,國內違約事件發生后,通常銀行反應很快,會很早就做出決定,但普通債權人則往往都到了問題很嚴重的時候才開始采取行動,這時資產價值已經損失很多。

另外,國內的普通投資者也很少采取集中訴訟的方式,這一方面是因為中國市場目前還缺乏相應的機制,法庭案例非常稀少,訴訟成本極高;另一方面投資者往往持有這樣的想法,即誰先訴訟誰獲益最大,因此很少想采取集中的方式。

事實上,從去年的信用事件來看,這些違約并沒有給市場帶來很大的沖擊,市場對于一般性的單只債券違約已經開始接受。在信用違約趨于常態化的背景下,盡快形成成熟的違約主體資產處置機制是當務之急。在剛性兌付逐漸被打破的過程中,投資者的風險意識將會漸趨明確,對于違約風險處置,也就應當掌握更合理和更有利的做法,以保護自身利益。

猜你喜歡

猜你喜歡 數據顯示:2021年國慶檔新上

數據顯示:2021年國慶檔新上  蘋果、三星分食高端市場利潤

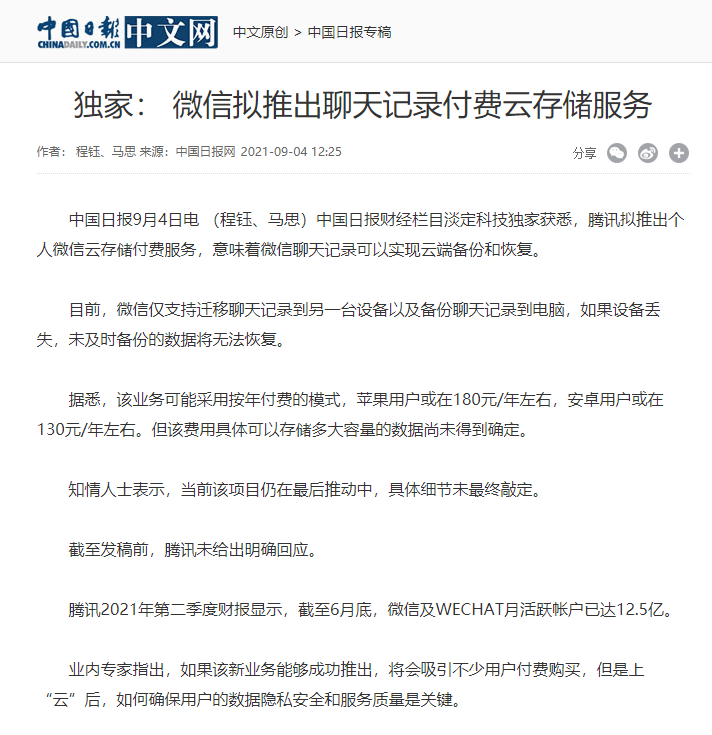

蘋果、三星分食高端市場利潤  微信擬推出聊天記錄付費云存

微信擬推出聊天記錄付費云存  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  飛豬回應 “環球優速通被自

飛豬回應 “環球優速通被自  前8個月全國固定資產投資兩

前8個月全國固定資產投資兩  堅持公益 初心不改 ——華

堅持公益 初心不改 ——華  質保索賠、官網均關閉 賣了

質保索賠、官網均關閉 賣了