文/程靖(發自土耳其卡赫拉曼馬拉什)

編輯/漆菲 亦凡

(相關資料圖)

(相關資料圖)

此時的卡赫拉曼馬拉什市中心,可能是世界上最吵的地方:大型挖掘機和起重機械全力開動發出轟鳴,混凝土碎塊和瓦礫嘩啦啦地被翻動,消防隊員和軍人發出指示,救護車在“車河”中呼嘯而過,幸存的民眾在廢墟邊上生火取暖,低聲交談。

我們踩在布滿碎玻璃和石塊的街道上,小心避開水坑。

2月11日,卡赫拉曼馬拉什市中心商業街,等待的民眾在街頭生起了篝火。(拍攝:程靖)

卡赫拉曼馬拉什市(Kahramanmaras)位于土耳其南部,與其所在省份同名。雖然位置偏南,但日間最高溫也不足10攝氏度,夜間則在零度以下。當地人簡稱其為馬拉什,也是這座城市的曾用名。“卡赫拉曼”意為“英雄”,1920年馬拉什民眾曾英勇抗擊英法侵略者,土耳其建國后為紀念這一英雄事跡,給予這座城市“英雄”的榮譽稱號。

今年2月12日是馬拉什解放103年紀念日,往年此時,馬拉什會舉行解放紀念日慶典活動。然而,2月6日的7.8級和7.6級地震對這座“英雄城市”沖擊巨大。紀念日當天,市中心的解放英雄雕像邊只剩下廢墟。

兩場強震過后,街面幾乎看不到完好的建筑物:有的樓房已經垮塌,鋼筋混凝土變成碎塊,堆起小山;有的樓房像千層蛋糕一樣坍塌下來,層層疊疊的樓板提示著原先的高度,樓板和樓板之間,夾著十余件大人小孩的衣服,上面蒙滿灰塵;還有兩座樓,一座傾斜著沒垮下來,另一座垮成粉末,地上散落著太陽能熱水器儲水罐。

沒有垮塌的樓房,樓身也出現程度不一的裂縫,窗玻璃已經不在,有些樓房的外立面、陽臺結構有部分坍塌。街口附近的一棟樓還算完好,從招牌上看得出來是一家婚紗店。

2月11日,卡赫拉曼馬拉什市中心商業街,一臺大型挖掘機在一座倒塌建筑的廢墟上作業。(拍攝:程靖)

徒手從廢墟里救出親人

我的土耳其朋友Onur是土生土長的馬拉什人。他曾在中國做外貿生意,中文說得流利而文雅。前往馬拉什之前,我的土耳其語翻譯誤以為我要去見一位中國人,因為我與Onur通話時說的中文是如此自然。

因為疫情原因,Onur沒法回到中國,過去兩年一直生活在老家。當地知名產業有冰淇淋、廚房用品、紡織品等,紡織品大量出口到歐洲、埃及等地。

Onur告訴我,我們剛剛經過的這條街原來是當地有名的商業街,他小時候常去其中一家服裝店買衣服。周圍的店鋪,他閉著眼睛都能認出來。

服裝店斜對面是一堆更大的廢墟,他指著廢墟下一處地點告訴我,那是一家非常有名的冰淇淋店,“打從我爸爸小時候起,當地人就在這里買冰淇淋吃了。”

2月11日,卡赫拉曼馬拉什市中心商業街,一名救援人員在一座倒塌的建筑物前。(拍攝:程靖)

2月6日凌晨,他和家人被地震的沖擊波搖醒。借著路燈的光,Onur看到對面的住宅樓已經垮塌,感到大事不妙,迅速帶著家人離開。

他家附近的住宅樓質量相對好一點,市中心的建筑質量則夠嗆,“本地人都知道,全市第一座大樓、第一個小區都在市中心,房齡已經三四十年了”。Onur也有親人住在那里。他說,市中心垮塌的房屋比例達到60%-70%。

地震當天早上,Onur開著車往市中心趕,但路堵得水泄不通。他停下車步行前往,沿途聽到垮塌的房屋里人們在呼救,“真希望自己身上每一根寒毛都是一只手,這樣可以救更多人。但實在沒辦法了,我只能硬著頭皮往親人家的方向走,希望盡快把他們救出來。”

Onur和其他親戚徒手救出了表弟和表妹,現在兩人都安好。后來的幾天,廢墟下的呼救聲越來越少,陸續到來的救援隊通過儀器探測不到生命跡象,就不再進行挖掘。

我們行至一半時,發現一群人聚集在路中央的綠化帶上,伸著腦袋望向同一個方向,有些人舉起手機拍攝,畫面中心是一群救援隊員。有救援隊,意味著下面可能還有生命存在。和其他廢墟點充斥著巨大噪音不同,這里異常安靜,甚至能聽到篝火噼里啪啦的聲音,人們似乎屏住呼吸,等待奇跡的發生。

2月11日,卡赫拉曼馬拉什市中心商業街,一座倒塌的房屋。(拍攝:程靖)

忐忑住進被認證“安全”的住宅樓

為了保證安全,2月11日晚,我決定和土耳其語翻譯Cansu(發音像“江蘇”)住進Onur家里。

Cansu是一個21歲的土耳其女孩,染著一頭漸變粉色的卷曲短發,脖子上戴著一條彩色珍珠項鏈,總背著一個帆布包,很像漫畫中的人物。她就讀于土耳其最好的大學之一——中東科技大學國際關系專業,因為對記者的工作感興趣,又想來災區幫忙,便主動提出為我做翻譯。

前一晚,她從土耳其首都安卡拉坐了四小時的大巴,趕到開塞利(Kayseri)和我會合。一路上,Cansu對我提出的任何方案都欣然接受,也沒有對震區安全問題提出擔憂,“只要你OK,我都OK”。

Onur家在一座9層高的公寓樓里。進門時他安慰我們說,這棟樓很安全,土耳其災害管理局(AFAD)剛來檢查過樓棟建筑質量,樓門上還貼有質量合格的標記和二維碼。

前一天晚上,只有兩戶人家住在樓里,今天又多了一戶。他家在8樓,出電梯時,我看到墻壁涂層上的一道裂縫,除此之外看不出地震發生過的跡象。

后來他告訴我,這棟住宅樓屬于土耳其特色的“合伙開發”模式,是他家族一位從事沙土行業的長輩,和從事管道、建筑等行業的熟人一起籌集的資源,“你提供沙土,他提供管道,我負責開發建設,建成后我分別給你們兩套公寓,你們不用花錢買房”。

卡赫拉曼馬拉什位于土耳其南部

這套住宅值得被信任的點還在于,開發商的家人也住在這里。“20年前我們剛搬進來時,對面樓的鄰居還得意洋洋地炫耀,‘我們樓只用8個月就建成了,你們怎么建了兩三年才好?’但究竟哪棟樓質量好,今天見分曉了。”Onur說。

2018年,土耳其政府為應對未來可能發生的大地震,在全國范圍進行了一次樓房抗震等級檢查。Onur清楚記得,當時AFAD對這棟樓的質量感到驚訝,認為它能扛住9級地震。

事實上,此次地震中許多樓房呈地獄般垮塌,一定程度上緣于土耳其良莠不齊的建筑質量。

1999年,馬爾馬拉地區發生7.4級大地震,造成超1.74萬人死亡。兩年后的2001年,土耳其推動建筑物抗震和減災相關立法。2012年,土耳其政府宣布,全國有40%建筑物需要重修,而國家會提供預算進行改造。

但有報道稱,該國建筑物驗收過程中存在大量程序漏洞和腐敗行為。Onur和Cansu都說,馬拉什市中心5座造價昂貴的高樓中,有3座在地震中垮塌,原因出奇一致——都是底商租戶為了牟取更大的利益,擅自將商鋪承重墻拆除以擴大使用面積,防災能力大大減弱。

過去幾年里,土耳其每次發生地震,與防震減災和建筑規劃有關的政策,都會成為討論焦點。

無論如何,我們住進來了。這是一間格局緊湊的公寓,Onur將客廳兩張沙發放平,改成兩張床。走進屋子后,我才有了在災區生活的體會:沒有網絡,暖氣停了,打開水龍頭,流出鐵銹色的水,但被污染的水也是奢侈的——到了第二天,水也停了。

傍晚7時,晚禱的歌聲準時響起,回蕩在街道,之后又恢復寧靜。偶爾有救護車呼嘯而過,然后再次陷入死寂。這片區域曾是城市最繁華的地帶。來時,我看到街邊有餐廳、商店、手機通訊店、咖啡館、藥店,這些樓房沒有垮塌,但顯示出無人活動的跡象。

從Onur家寬大的陽臺上望出去,對面幾座高檔住宅樓中央空出一片地,視線向下,原本應該是另一棟住宅樓的位置,只剩下一座由斷了的鋼筋、水泥碎塊和土塊堆成的小山,看不出建筑物本來的面貌。有人在廢墟邊上生火取暖,但和市中心其他樓房一樣,這里已經沒有救援人員。

兩次地震波及區域

2月11日是土耳其地震后的第六天。按照地震專家的說法,地震救援中的“黃金72小時”早已過去,因低溫等環境因素,被埋人員的生存機會已大大下降,災區也全面轉入緊急賑濟安置階段。但此時此刻,電視里仍在直播多個重災區的影像——其中,卡赫拉曼馬拉什占據最大篇幅。

畫面之外,應該有許多生著火守在廢墟旁,徹夜不眠等待消息的人。新聞切換時,電視屏幕上閃動著一個單詞——“Umut”(希望)。據新聞報道,11日晚,救援人員從卡赫拉曼馬拉什市區的廢墟里,至少救出了一名男孩。

此刻,數萬名救援隊員正從世界各地涌來,代表著人類的團結與生命的奇跡。但卡赫拉曼馬拉什市區的景象告訴我,救援隊竭盡全力挖掘出的,僅僅是被埋人員中的一小部分。許多人留在了垮塌的樓板之下,更多人永遠失去了他們的親人。

這場災害強度之大、范圍之廣、波及人口之多,并非只有新聞播出的畫面所能夠顯示的,土耳其將面臨一場漫長的流散、遷移和重建。

睡在汽車站、4S店、公園的災民

住進Onur家之前,他帶我們去看了城里幾個能勉強容身的地方。首先是城中最貴的華美達酒店,旅游網站上標價2100元人民幣一晚,但開車駛近時,我看到大門前崩落的花崗巖碎塊。保安搖著手說,酒店關門了。其他的酒店更難以尋跡。

隨后,我們前往他父母暫時避難的地方。那是高速公路邊的一家4S店,屋頂很高,四面墻中有三面是玻璃落地窗,透過窗能看到城市東面的雪山。合成板制成的吊頂已有部分要脫落,但比起周圍完全垮塌的房屋、工廠和遍布災害管理局(AFAD)字樣的帳篷營地,這里顯得明亮、溫暖且安全。

00:28正值飯點,人們在大鍋前排起長隊,等待領飯。Onur的媽媽也在其中,她不等我發問便說,“你看我們現在這個樣子,能好得起來嗎?”沒說幾句,她眼睛紅了,和我擁抱時流下眼淚。

Onur的父母和弟弟在大廳角落里搭了一頂帳篷,此前他們在這里睡了6天。全家也只有Onur不怕住在家里。

一家人邀請我們一起吃飯,我和Cansu不愿和受災民眾“搶飯吃”,起先堅定拒絕,但架不住Onur一家人的盛情邀請,最后吃了一份米飯、面包和酸奶黃瓜湯(Ayran)。

Onur的家人盛情邀請我和他們一起吃飯。(拍攝:程靖)

離開4S店后,Onur淡淡地說,其實不是所有人都知道這里是可以避難的,加上這里地處高速公路邊,只有家里有車的人家才能來。

災難之中,不同人群的境遇有所不同。我和翻譯抵達時,大巴車站里到處都是提著大包小包準備離開的人。空地上能見到一堆堆燃盡的篝火,那是流離失所的人們夜里取暖用的。

我們在車站候車棚見到馬拉什本地的一家人,女主人Ayse告訴我,他們的房子完全塌了。

地震發生后,土耳其各大巴公司宣布,將免費為災民提供交通,供他們去外地避難;政府也表示,會為他們在東部城市埃爾祖魯姆(Erzurum)提供住所。土耳其政府還說,若災民愿意到其他城市暫居,政府將為他們報銷第一年的房租。

可當Ayse舉家來到大巴站后,發現阻礙重重。巴士司機每天都說“明天有車”,但他們已在車站滯留了三天,仍然沒能搭到車。

Ayse一家人在卡赫拉曼馬拉什車站等待出發。(拍攝:程靖)

夜里的馬拉什氣溫低至零下7攝氏度,而Ayse一家人用以御寒的只有毛毯和篝火。“我有心臟病,睡在戶外對我來說太難受了。”她如此說。

盡管如此,Ayse見到我這張東亞面孔,提著大包小包來到馬拉什,仍然試圖站起來,將她的椅子讓給我坐。據她說,如今最需要的是安全住所和藥品,她希望能夠得到捐助,無論多少錢,都能幫他們重建生活。

后來我了解到,Ayse一家人滯留數日,并非由于哪個部門不作為,而是因為排隊等待安置的人實在太多了。

“幫助人們的工作才剛剛開始”

2月12日,我們來到馬拉什城外一所大學。這所學校以馬拉什解放英雄Sutcu Imam的名字命名,校內體育館則以土耳其國父凱末爾·阿塔圖爾克的名字命名。

體育館內擺放著上百張床墊,地震發生后,許多失去家園的當地居民暫住在此。床墊一張挨著一張,毛毯、衣服、面包和餅干屑散落其上,老人靠著墻休息,兒童在空地上奔跑,有人用毛氈布將幾張床墊圍了起來,算是劃出一小片“領地”。

在Sutcu Imam大學體育館里玩氣球的小朋友。(拍攝:程靖)

靠近走廊處,一位頭戴紫色毛線帽、正準備給孩子喂奶的女士告訴我,她的表弟和他的孩子都在地震中遇難,四天前剛給他們下葬。

這名女士名叫艾茲拉(Esra),是一名31歲的家庭主婦,丈夫在一家工廠做工匠。她一家人住的公寓輕微受損,但考慮到孩子的安全,還是搬來了體育館。

提起政府的災民安置計劃,她表示自己感到迷茫,“我不知道應不應該離開馬拉什。即使這幾天街上車越來越多,看起來像很快能恢復生機,但距離恢復‘正常生活’,恐怕還要很多年。現在鄰居們都走了,開店的、開公司的人都走了,如果留在這里,上哪去買菜、去哪上班呢?”

正因沒想好下一步去哪,艾茲拉決定在體育館多住幾天,或是幾周。體育館里的基礎設施嚴重不足——偌大體育館只有少許衛生間,沒法洗澡,走廊里插座也有限,大家只能輪流給手機充電。

唯一讓她感到寬慰的,是2歲多的孩子能在體育館里撒歡兒——在這里,孩子可以跑、可以跳,和其他孩子一起玩,體育館外,還有志愿者為孩子們吹氣球、分發棉花糖。歡快的場面讓我心生感慨。尚不理解什么是地震,也還不知道何為痛苦的孩子,或許是唯一能安然無恙度過這場災難的人群了。

體育館的對面是大學體育場。如今,塑膠跑道和足球場上搭滿了AFAD提供的帳篷。走近時,管理帳篷的大叔伊利亞斯(Ilias)正與一名男子交談,后者正詢問有沒有空余的帳篷,好讓他和家人搬進去住。但伊利亞斯無奈地說,只能將他放在等候名單上。

大學體育場,土耳其災害管理局搭建的帳篷,每頂帳篷都配有一根煙囪,居民可在里面生火取暖。(拍攝:程靖)

伊利亞斯告訴我,已經沒有能夠分配的帳篷了,目前每頂帳篷平均住了8個人,多至15人、少至5人。“其實我們不缺帳篷,但缺人手,能搭帳篷的空地遠遠不夠。”他感嘆道,“幫助人們的工作,現在才剛剛開始。”

馬拉什市中心的Izzet Begovic公園也成為流離失所居民的臨時安置點。有人將公園的涼亭改造成四面擋風的小棚子,更多人住在油布帳篷里。

公園中央的網球場上有幾個充氣帳篷,是俄羅斯災害管理局在此次地震后援建的野戰醫院。

醫院建設副主管、俄羅斯人羅戈茲尼科夫(Rogozhnikov)告訴我,他們在地震發生后立刻組成了150人的隊伍趕來土耳其,其中100人分配到各個受災城市參與救援,他則帶領團隊建設了這座醫院。醫院包含創傷救治室、手術室、重癥監護室和病房,既能為剛剛救出的被埋人員提供緊急救治,又能為周邊避難居民的頭疼腦熱提供幫助。

羅戈茲尼科夫說,他們會在馬拉什待到人們不再需要為止。援助力量不僅來自國際社會,大學、體育館外、公園門口分發食物和毛毯的人來自埃爾祖魯姆、伊斯坦布爾、安卡拉等城市。

Cansu也說,地震后,她的同學幾乎全員出動來災區幫忙,目前許多人都在受災最嚴重的哈塔伊,那里是土耳其最南部的省份。我們的采訪能真正幫助到災民嗎?每一次采訪過后,我都有這樣的困惑。

這一次,Cansu留了心,她將Ayse一家人的境況告訴了中東科技大學的同學,后者志愿開車接送災民。經協調,她同學愿意將這家人分兩批帶到安卡拉,到當地免費提供的住處安頓下來。更好的消息是,還未成行,Ayse接到了政府的電話。2月12日下午,他們一家順利登上了通往埃爾祖魯姆的大巴。

猜你喜歡

猜你喜歡 每日看點!美股反彈行情或告

每日看點!美股反彈行情或告  美聯儲激進加息對A股和港股

美聯儲激進加息對A股和港股  【5G商業賦能】AI加持,思特

【5G商業賦能】AI加持,思特  全球即時看!價格違法!北京

全球即時看!價格違法!北京  “AI四小龍”上市之路各不相

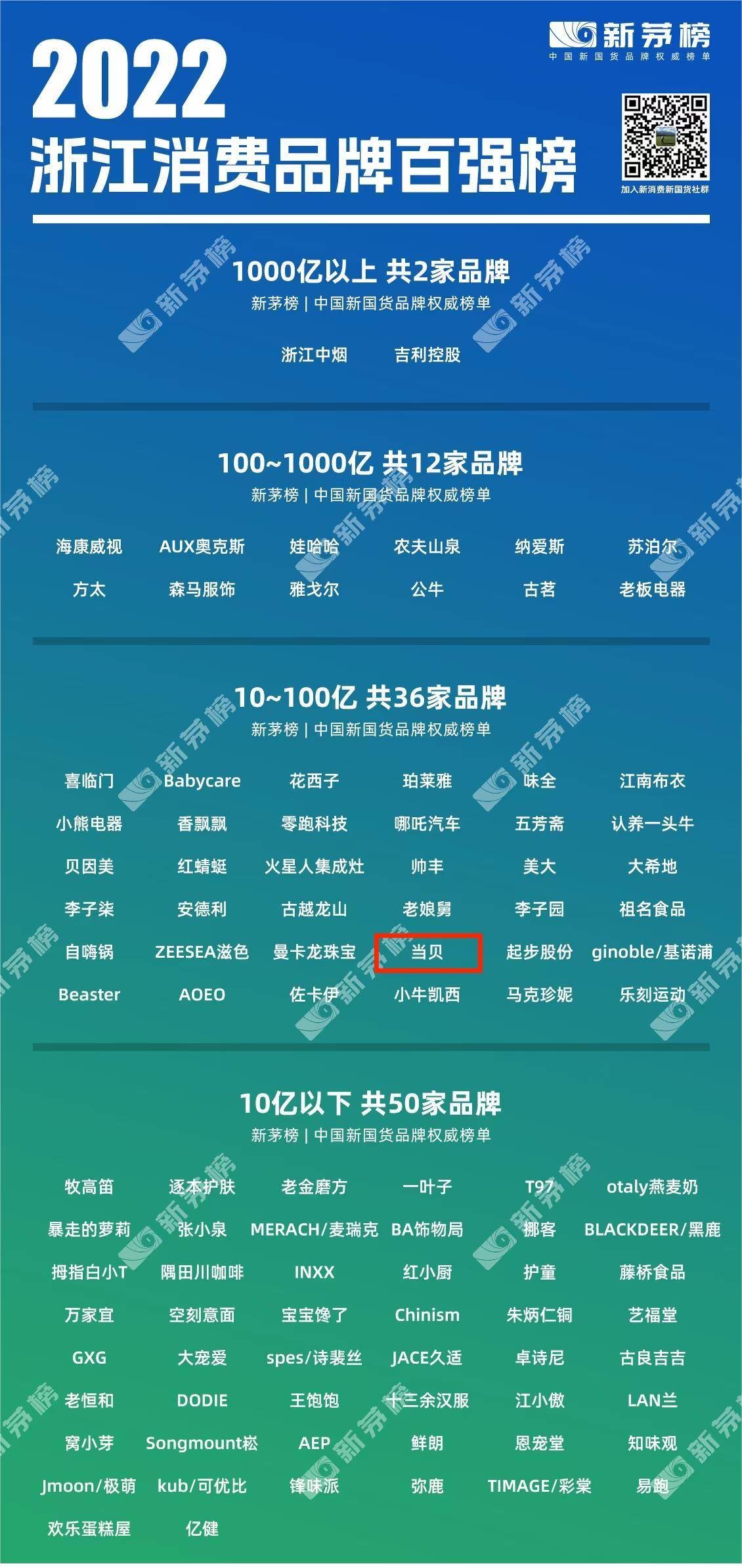

“AI四小龍”上市之路各不相  2022新茅百強榜發布,新國貨

2022新茅百強榜發布,新國貨  深圳坪山新能源車產業園一期

深圳坪山新能源車產業園一期