登頂“宇宙第一大房企”的2016年,恒大因為不滿港股對內房股偏低的估值,動起了回歸A股的念頭。

從2010年“國十一條”出臺之后,房地產在A股的股權融資基本就被停止了,包括IPO和再融資。

(資料圖片)

(資料圖片)

在恒大之前,萬達、富力、首創都試圖從境外回歸,但始終不見進展。

王健林、張力和李思廉沒做到的事,許家印想試試。恒大先是為借殼深深房,突襲萬科加入“寶萬”混戰,后又拉來包括蘇寧在內的1300億戰投。

后來證明,許老板誤判了時機,王健林沒做成的事,他也同樣沒做成。2020年11月,恒大宣布回A失敗。

即便是對于恒大這樣的龐然大物,監管也沒有破例亮綠燈。當時中原地產首席分析師張大偉就表示:“A股對于房地產企業上市、發債等融資的限制,絲毫沒有放松。”

事實上,2018年開始,這樣的限制是有所擴大的。證監會對主業不是房地產,但涉房的企業的再融資,暫不推進審核。有分析認為,這與扎實推進“房住不炒”的工作思路有關。

12年過去了,出人意料的是,監管對房地產在A股融資的零容忍態度,在2022年被撕開了一個小口。

大門為誰而開?

據10月20日《中國證券報》的消息,證監會相關人士表示,對于涉房地產企業,證監會在確保股市融資不投向房地產業務的前提下,允許以下存在少量涉房業務但不以房地產為主業的企業在A股市場融資。

之所以說這次開的只是“小口”,是因為證監會規定了10%的紅線,即:

自身及控股子公司涉房的,最近一年一期房地產業務收入、利潤占企業當期相應指標的比例不超過10%;

參股子公司涉房的,最近一年一期房地產業務產生的投資收益占企業當期利潤的比例不超過10%。

顯然,這個“小口子”與迫切渴望現金流的房地產開發企業沒有什么關系。

誰將從中獲益?

有猜測認為,一些此前融資受阻的涉房企業,或許可以重啟融資計劃。2018年,再融資被限制后,深康佳A、哈工智能的定增,聯得裝備的發行可轉債,都因涉房受阻。

萬澤股份在2016年發布的定增預案,擬用于投資先進高溫合金材料與構件制造建設項目,但因公司涉房,到2020年修改數次無效后也主動終止。

光大證券則預測,建筑建材行業的上市公司也將迎來機會。

其列舉了8家建筑央企中的7家(中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國能建、中國化學、中國中冶),最近一年(2021年)年報相關房地產業務收入及利潤占比均低于10%,可借助此次政策松綁獲取規模可觀的權益融資資金。

光大證券認為,2017年之后由于涉房企業再融資被嚴控,導致此類企業喪失了加速增長的引擎。故而,再融資放開對建筑央國企后期擴張帶來實質性利好。

放開股權融資的效果能有多好?光大證券對比了中國電建和中國能源建設,2013年時兩家公司收入體量、利潤體量、資產體量等指標均較為相近,但到了2019年,中國電建各項規模指標均大幅領先于中國能源建設。

出現這一現象的重要原因在于其兩者權益融資規模的差別。2013年到2019年期間,中國電建通過兩次定向增發和一次優先股發行共獲得286.66億元權益資金,形成1576.09億元的營收增量;中國能源建設在2015年通過IPO獲得122.06億元權益資金,形成510.56億元的營收增量,僅有中國電建的1/3。

對于主業不是房地產的企業,中指研究院企業事業部研究負責人劉水認為,證監會的最新政策將促進相關企業剝離房地產業務,出售房地產資產。

“由于涉房收入、利潤占比低于10%的要求,一些企業為了滿足條件,充分利用政策進行融資,會加大房地產業務或資產出售,以降低房地產業務比例。”劉水說。

上文的中國電建,在今年6月公告稱擬定增不超23.29億股。今年9月,其在回復發審委的函中明確,正在剝離房地產業務。

“公司沒有明確說完全不做房地產,但地產業務一定要剝離出上市公司。”一名中國電建地產板塊的員工對《鳳凰WEEKLY地產》說。

“小口子”對于房地產行業也并非全無好處。

“對于主業非房地產的上市公司,特別是其中一些地方國企、城投平臺或者其他實體企業,如果因為其(或子公司)參與了收并購和保交樓,從而導致涉房而無法在資本市場融資,對于引入社會資本推進收并購和保交樓,進而穩定房地產市場是非常不利的。”廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉說。

他認為,對于少量涉及房地產,但不以房地產作為主業的A股上市公司,如果其在資本市場融資不僅不會因為參與的收并購或交樓而受到限制,反而可能會受到鼓勵,這將有助于更多的社會資金參與,從而有助于房地產市場風險有序釋放和平穩健康發展。

香頌資本執行董事沈萌對《鳳凰WEEKLY地產》分析:“從政策的措辭上來看,并不是給房地產業務放開融資,或者說不是為了緩解房地產業務的資金壓力而放開融資。所以能夠符合這個條件的上市公司大多是涉及綜合型業務的超大型企業,這類企業本身受房地產調控的壓力應該較小,不排除是為了支持它們去接盤那些受困的房地產項目、實現保交樓。”

還有專家認為,一些特殊的房地產類型企業也可能獲益。

“一些文旅等企業,若沒有劃入到地產板塊,那么其他業務發展也自然可以獲得更寬松的機會。”易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對《鳳凰WEEKLY地產》表示。

IPG中國區首席經濟學家柏文喜認為,物業和房地產交易服務企業也有就此機會登陸A股的可能。“在預期下行和保增長壓力加大、地產行業久未回暖的情況下,證監會適當放寬涉房企業上市要求,為此類企業上市融資創造了政策條件,也為A股市場發展增添了新的活力源泉。”

不過,物業是否屬于這次放松的范圍還不能完全確定。一家正在為赴港上市做準備的物企內部員工告訴《鳳凰WEEKLY地產》:“我們關注到了證監會的消息,但是并沒有去研究,還是按照原計劃去香港上市。”

“口子”是否留有余地?

從歷史經驗來看,A股確實更有利于內地房企,最早一批上市的龍頭地產股,最初就是通過在A股的股權融資中壯大凈資產的。

以萬科為例,從上市之初到2009年,萬科在21年間累計融資9次,總額達到250億,早年間在基金界甚至有“圈錢專業戶”的謔稱。

沒有趕上股權融資黃金期的房地產新力量,這些年則只能繼續靠利潤滾存累積凈資產。

此時,證監會的表述里,明確限制了資金用途,“募集資金不能投向房地產業務”。政策此次開的“小口子”,目前來看確實對房企幾乎沒有幫助。

它更大的意義在于想象空間。

事實上,過去十幾年間,房企在A股的股權融資曾在2014-2015年短暫開閘。

2014年,北京城建等多家房企再融資方案獲批;2015年8月,綠地655億借殼金豐投資登陸上交所;12月,新城控股“B轉A”成功轉板;12月底,招商地產和蛇口工業區重組為招商蛇口。

也許就是這一輪開的“口子”,讓恒大看到了希望。

這樣的希望,今年年初又再次在市場間重燃。 2022 年初就有市場預期通過地產再融資放開的方式來化解房企信用風險,一方面通過股權融資降低資產負債率,一方面補充房企現金流。

但相當一部分人,對此持不同意見。業內分析,以往的政策都具有連貫性,大轉向的可能性不大。

香頌資本的沈萌認為,A股短期內不可能對房企融資放開。“畢竟對房地產行業秩序的整頓是連續多次重要會議的焦點,二十大報告也仍然延續這一政策。”

值得注意的是,在2014年的開閘中,是有明顯傾向的。當時克而瑞在報告中稱:“再融資方案獲批可能也并非一帆風順,項目需要符合國家政策,也就是說一級土地開發、棚戶區改造、保障房建設、城市基礎設施配套等項目更容易獲批。”

之后恒大、萬達、富力回A的連續受挫,說明了閘口全面打開的難度不小。

國泰君安在最新的報告中認為,是否傳導至房企還取決于房企自身轉型的過程。

“這個政策的出臺,為未來業務結構調整后的房企留下融資渠道。”國泰君安稱。

國泰君安認為,房企 從 2014 年左右開始進入到轉型期,大量房企在 2014-2016 年通過定增購買資產的形式轉型新業務。由于地產業務規模較大,公司整體收入結構調整較慢,融資端受限。地產再融資在 2016 年后基本已停止,房企融資渠道也持續處于收縮狀態。從邊際變化來看,該項政策即是房企融資端的改善,是為未來房企轉型后打開融資路徑。也許就是這一輪開的“口子”,讓恒大看到了希望。也許就是這一輪開的“口子”,讓恒大看到了希望。也許就是這一輪開的“口子”,讓恒大看到了希望。

猜你喜歡

猜你喜歡 全球即時:電子煙消費稅落地

全球即時:電子煙消費稅落地  多家航空公司宣布將恢復或新

多家航空公司宣布將恢復或新  培育壯大市場主體 深圳給軟

培育壯大市場主體 深圳給軟  全球觀察:人民幣對美元匯率

全球觀察:人民幣對美元匯率  谷歌Q3業績遜于預期 計劃繼

谷歌Q3業績遜于預期 計劃繼  前三季度安徽省超25億元貨物

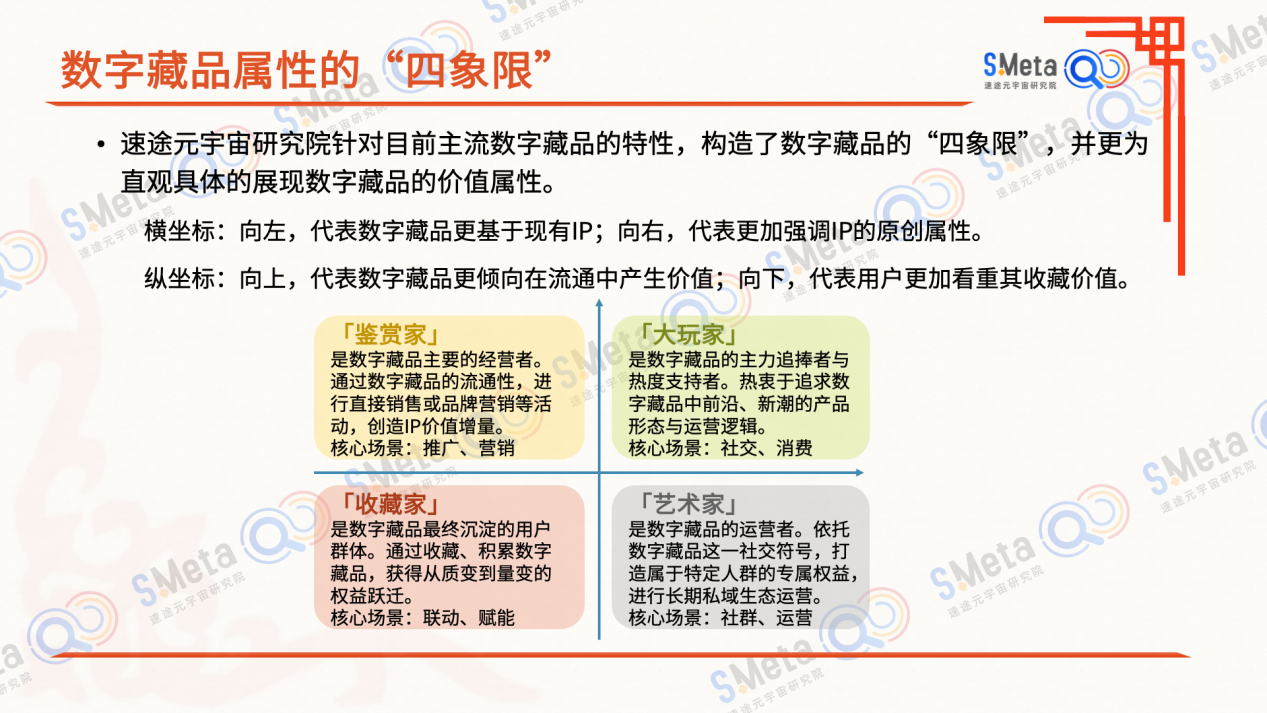

前三季度安徽省超25億元貨物  速途元宇宙研究院2022年度報

速途元宇宙研究院2022年度報  深圳坪山新能源車產業園一期

深圳坪山新能源車產業園一期