近日,《北京日報》針對老年代步車問題調查發現,一方面老年代步車因亂停亂放、飛線充電、違法行駛等問題遭到大量投訴,另一方面它又承擔著老人代步出行、接送孩子上下學的現實需求——老年代步車,管和不管都難。

這是一個兩難問題。我們先來看一看,“兩難”分別是誰為難。如果“一刀切”不準老年代步車上路,那么一些老年人買菜、看病、接送孩子就得另尋他法,可能給老年人帶來出行不便;如果允許老年人使用代步車,那么路上的其他車輛和交通執法部門就得打起十二分精神,可能給機動車主和交通管理者帶來麻煩。也就是說,并非代步車讓使用者“兩難”,而是面對使不使用都帶來社會問題的一個商品,各方如何解決爭議。

不要求老年人讓步,是答好這道題的關鍵。老年人的出行需求,合理正當,應該得到充分滿足。一方面,要看到亂停放、充電隱患、擠占機動車道等亂象背后的規劃缺位,變堵為疏。比如為代步車登記備案、規劃停車位、裝充電樁,在有條件的區域劃定專用車道,引導老年人合理使用代步車,或者無縫銜接其需求、幫他們平滑地度過過渡期。另一方面,在不合適使用代步車的主城區和主干道,要能提供可替代方案,充分滿足老年人出行需求。如短期內開通定制公交,讓接送低齡學生的老年人與上班族錯峰出行;長期規劃中完善交通設計向公益傾斜,用好微循環等方式解決老年人出行剛需。此外,還要嚴厲整治冒著剛需之名違法“拉活兒”的行為,引導合理使用各類出行工具。如此各得其所,盡量保障多方的應有權益,才可能化兩難為雙贏。

老年人代步車之困,具有普遍意義。老年人摔倒在馬路上,撞者扶還是見者扶?老年人不會用智能產品,是讓老人學一學,還是讓社會等一等?當老年人需求與社會節奏不一致時,誰“理所應當”退一步?這些問題之所以面臨“兩難”尷尬,本質上都是以非老年人視角,認為老年人“不合時宜”的需求是一種拖累、負擔。然而,一個美好社會的溫情,就在于“弱者”不必讓渡權益,甚至得到加倍的呵護。

讓社會進步,從不要求老年人讓步開始。平時我們說“老吾老以及人之老”,它的雙重境界,一是優待自家的老人,二是營造尊老的社會環境。時代向好而變。若能以同情之心,平等尊重對待每一個人,便有可能升華出第三重境界:把長者的問題當成自己年長時遇到的問題。將心比心,方能答好這個問題。(劉冉冉)

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承

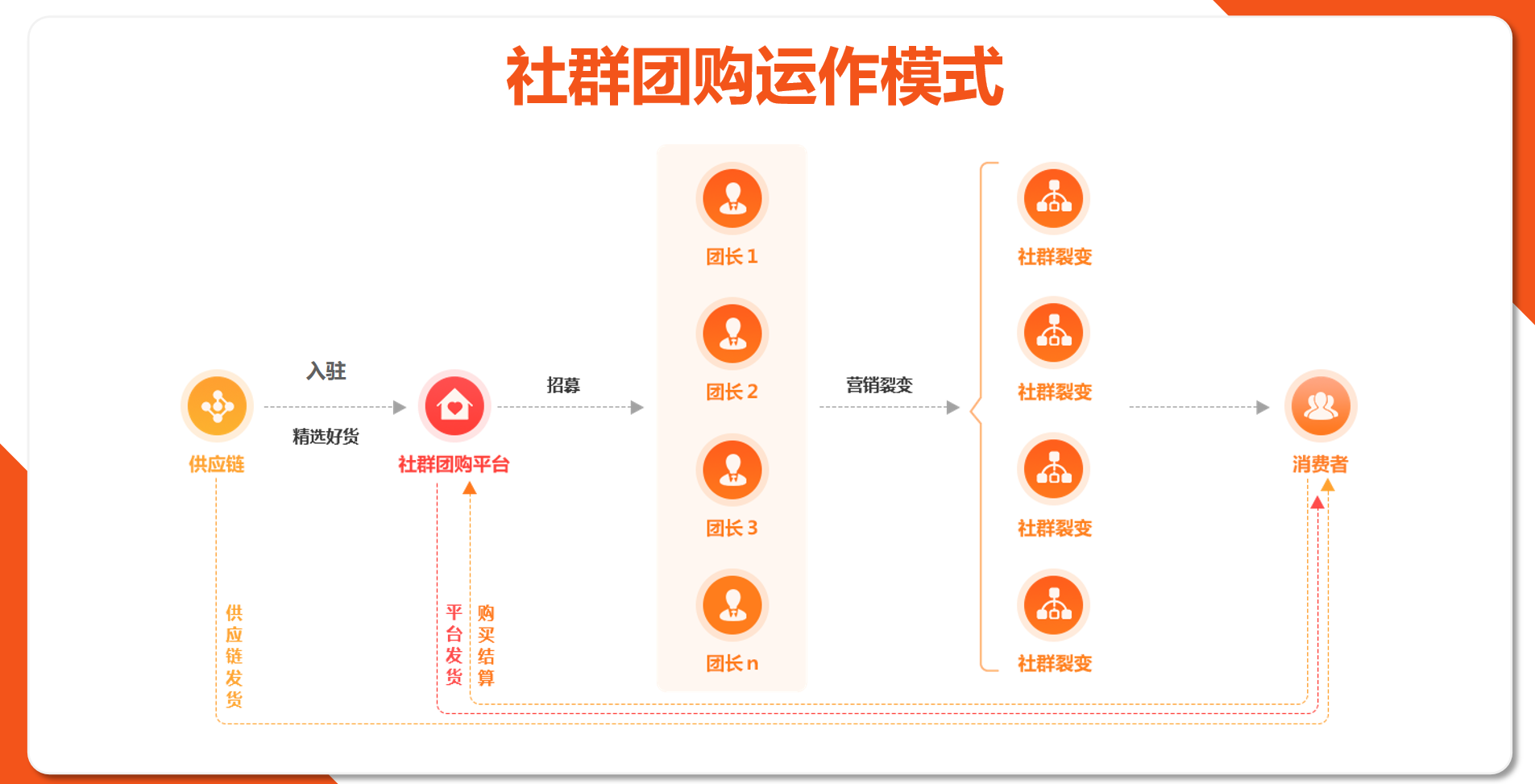

爭產大戲頻頻上演,財富傳承  啟博微分銷社群團購系統,整

啟博微分銷社群團購系統,整  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇