2020年6月,河南省發展改革委、省生態環境廳聯合印發《加快白色污染治理促進美麗河南建設行動方案》(以下簡稱“《方案》”)。《方案》提到,到2020年年底,鄭州商場、超市、藥店、書店等場所以及餐飲打包外賣服務和各類展會活動,禁止使用不可降解塑料袋;全市餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管。

日前,“禁塑令”已實施多天,《方案》落地情況如何?1月4日,記者來到鄭州部分超市、飲品店了解情況。

1月1日起,鄭州禁止提供使用一次性塑料吸管

早在去年12月,記者就留意到,有不少店家貼出“鄭州市相關塑料制品禁限管理規定(2020版)”,規定顯示,按照《加快白色污染治理促進美麗鄭州建設行動方案》(鄭發改環資[2020]580號),對部分品種塑料制品實施禁限管理:禁止提供使用厚度小于0.025毫米的超薄塑料購物袋;自2021年1月1日起,禁止提供使用一次性發泡塑料餐具;自2021年1月1日起,堂食服務禁止提供使用一次性不可降解塑料餐具(不包括預包裝食品使用的一次性塑料餐具);自2021年1月1日起,禁止提供使用一次性塑料吸管(不包括牛奶、飲料等食品外包裝上自帶的塑料吸管);自2021年1月1日起餐飲打包外賣服務禁止提供使用用于盛裝及攜提物品的不可降解塑料購物袋(不包括基于衛生及食品安全目的,用于盛裝散裝生鮮食品、熟食、面食等商品的塑料預包裝袋、連卷袋、保鮮袋等)。

對于該《方案》,市民李女士表示,以前買東西順便就把塑料袋買了,家里的塑料袋扔得到處都是,處理起來也是件麻煩事兒,“我們家現在買東西,能不要塑料袋就不要,如果東西太多,還是會購買,但比以前買的少多了。”她表示,以后也會考慮自備購物袋,用完之后放到包里,能重復使用。

市民陳先生則表示,對該《方案》并不了解,“什么是可降解塑料制品?好像沒有聽說。”陳先生手里提的塑料袋是什么材質的,他表示“不了解”。

部分超市仍在使用不可降解塑料制品

禁塑令在鄭州落地情況如何?有多少人對《方案》還不了解?

1月4日,記者來到位于鄭州市管城區的一家丹尼斯店購物,其收銀員征求記者意見后拿出一個大的塑料袋遞過來。收銀員表示,該超市已經將塑料袋換成了可降解塑料袋,每個0.6元。記者從收銀員提供的塑料袋上了解到,其名稱為可降解塑料購物袋,規格為615×(415+100×2)mm×0.027mm。該店收銀員表示,他們很早就接到了通知,12月份就換成了可降解塑料袋。

記者在超市門口觀察了十多分鐘發現,前來購物的市民中,大多數老年人會隨身攜帶購物袋,并以布袋和無紡布袋為主。

此后,記者在位于城東南路的新隆嘉超市看到,該超市所有攤位使用的塑料袋均為同一種名為“塑料購物袋”的產品,規格為450×(290+75)×0.025mm,厚度≥0.025,袋子上印有“為保護環境和節約資源,請多次使用,廢棄后建議回收再利用”字樣。購物時,工作人員會直接將市民選購商品放入購物袋,沒有另外收取購物袋費用。記者向該超市紀姓負責人了解情況,該負責人表示,暫時還沒有接到相關“禁塑”通知。

記者又來到位于鄭州市管城區的鄭商生活超市,發現該超市使用的購物袋仍為不可降解塑料袋,大袋子每個0.3元,小袋子每個0.2元。袋子上同樣印有“為保護環境和節約資源,請多次使用,廢棄后建議回收再利用”字樣。

該超市一位工作人員表示,她并沒有接到相關通知,目前超市仍在使用塑料袋,至于什么時候更換成可降解塑料袋,她表示“并不清楚”。

部分飲品店已接到“禁塑令”,正在落實

除了各超市、商場,塑料制品在飲品店也是司空見慣的東西。

1月4日下午,記者來到位于鄭州市管城區金色港灣小區附近的蜜雪冰城發現,該店的點餐處擺放著一個盒子,盒子里裝滿了塑料吸管,打包飲品的袋子和之前一樣。

該店一位工作人員表示,這些都是庫存,用完后將更換為紙管和可降解塑料袋。那么,即將更換的產品什么時候到貨,該工作人員表示“不清楚”。

記者撥打該飲品店區域經理的電話,其表示,該《方案》已全部落實,所有門店均已換成紙管和可降解塑料袋,那么,為什么記者所到的這個門店并沒有更換呢?更換后,產品的價格會有所調整嗎?該區域經理則建議記者撥打400官方客服電話了解情況。記者撥通官方客服電話,經過長達3分鐘的語音提示和數字選擇后,終于轉接到人工客服,但并沒有人接聽。

隨后,記者分別通過外賣平臺和到店購買兩種方式,在書亦燒仙草(美景龍堂萬科店、二七萬達店)購買飲品,使用的同樣是塑料吸管和不可降解塑料袋。

一位自稱是書亦燒仙草(二七萬達店)負責人的女士告訴記者,該店去年12月份就已經接到更換吸管、袋子的通知,第一批可降解塑料制品1月5日到貨使用。“紙質吸管的價格比塑料吸管價格能高出一倍,但飲品價格不會有變動。目前只是通知建議我們更換成可降解塑料制品,但并沒有說如果不更換的話會有什么樣的處罰。”該女士表示,相關通知是萬達商場物業發出的。

河南省塑料協會:

應繼續加大宣傳力度完善監督執法規定

河南省塑料協會秘書長竇俊嶺對記者表示,雖然目前國家層面以及河南省、鄭州市均下發了“禁塑令”,但從目前來看,可降解塑料應用情況并沒有完全鋪開。

“影響大規模應用的主要是產量和成本。”竇俊嶺說,目前可降解塑料制品的常見原材料為聚乳酸(PLA)和PBAT(聚己二酸/對苯二甲酸丁二酯)等,但這兩種材料的成本均較高,是傳統材料的2~5倍。在消費市場情況尚不明朗的情況下,廠家觀望的多,生產的少。單就我省而言,可降解塑料袋產量還難以滿足“限塑令”后的使用需求。

“從目前來看,還需要加大宣傳力度,培養消費習慣,通過消費市場帶動,促進原材料生產。”竇俊嶺認為。

那么,對于老百姓來說,如何分辨超市或者外賣提供的是不是可降解塑料制品呢?

竇俊嶺說,塑料袋是高分子化合物,無法單憑肉眼分辨是否可降解,因此監管和監測十分重要。“這就像買大米一樣,是不是鎘大米,用肉眼沒法判斷。”

他建議,就河南而言,應盡快研究制定可降解塑料袋的相關技術標準,完善監督執法規定。“像不可降解塑料袋虛標‘可降解’等如何進行查處,這些也都應考慮在內”。

■聲音

讓“限塑令”真正落到實處

“限塑令”并不是新事物,隨著諸如外賣平臺、快遞物流、生鮮電商等行業的快速發展,一次性塑料制品對環境的影響已不容忽視。

塑料制品之所以大受消費者青睞,“價格低廉”“省事便捷”等是主要原因。早在2007年我國就頒布過“限塑令”,但始終沒有達到預期效果。一是廣大消費者沒有在思想上樹立“限塑”的觀念,沒有養成綠色消費習慣。二是部分商家在利益的驅使下,為吸引顧客,對“限塑令”執行不嚴,同時相應監管也存在缺位等等。

要使“限塑令”真正落到實處,最關鍵的是要引導全社會樹立綠色消費的意識,合理適度地消費塑料制品。目前,多地實施的“限塑令”并非“一刀切”式的禁令,而是分階段分場景,循序漸進的過程。這一方面是合理規劃,給民眾、廠商留出適應轉型時間,另一方面,也是希望逐步提升公眾的環保意識,減少對塑料制品的使用依賴,讓“限塑”成為常態,發揮出保護環境的效能。

與此同時,在零售端、消費端要實現“限塑”或“禁塑”,還需要在生產端加以配合。一方面在部分地區、領域禁止、限制部分塑料制品的生產、銷售和使用,另一方面,要用更低價的環保產品占據市場,讓不環保塑料制品的成本不再具有優勢,同時不斷提升環保替代產品的品質,讓產品擁有生態價值的同時,也兼具實用性和經濟性,做到集環保、惠民于一身,這樣才能有效減少白色污染。(記者 周蘭 宋迎迎)

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  郴州市:桂陽外貿企業開足馬

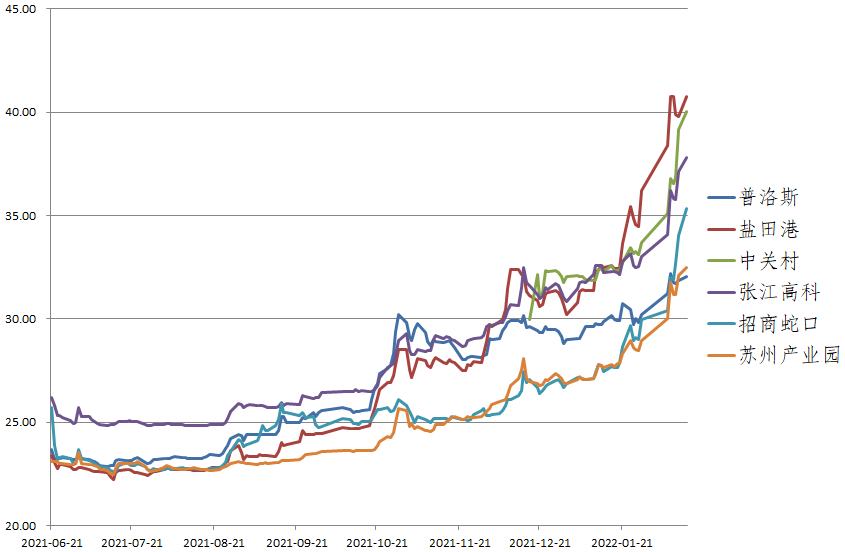

郴州市:桂陽外貿企業開足馬  鳳鳴研析:REITs近期二級市

鳳鳴研析:REITs近期二級市  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇