寒風凜冽,吹得人寒徹骨,然而讓鶴壁市近40名井下挖煤的農民工真正寒冷的,不是北風,是“臨時工”身份下無限制拖欠養家糊口工資的悲涼,讓他們涼透了心。

投訴:鶴煤三礦緊缺采煤工 近40名“臨時工”頂上 工資卻被拖欠近一年

“我們這些井下采煤工最長被拖欠11個月的工資,一年的工資都沒發,我們該怎么生活呀!請有關部門關注關注,幫幫忙吧。”12月3日,十幾名農民工圍在鶴壁煤電股份有限公司第三煤礦(簡稱鶴煤三礦)門前爭相向大河報·大河客戶端記者反映,2016年12月份,因井下采煤勞動力不足,鶴煤三礦對外招聘了一批“臨時工”,“我們這些臨時工與鶴煤三礦下屬的三產單位匯通勞務公司(音譯)(又叫鶴煤三礦配件廠)簽訂了勞務合同,工資都是通過勞務公司發放的。”被拖欠工資的張師傅說道。

李師傅告訴記者,他們這些“臨時工”都是辛辛苦苦在井下挖煤的工人,他們與匯通勞務公司所簽訂的勞務合同是一年一簽訂,但簽過字的勞務合同僅有勞務公司保存有,工人們都沒有,至今他們沒有人知道簽訂合同的勞務公司全稱到底是個啥名。

“我們都50多歲的人了,干的都是辛苦活兒,一家老小都靠著挖煤這點工資養活。”不愿透露姓名的師傅說道,他家四口人,兩個孩子都在上學,老伴兒身體不太好,日子過得緊緊巴巴,“一年不開工資,三礦挖煤的活兒不能再干了,工資沒要回來,也不敢遠走去打工。”如今他只能隔三差五的到鶴煤三礦討要工資。

“同工不同酬,我們的工資拖欠了快一年,鶴煤三礦一直說難,可礦上的正式工工資都開到了2020年6月份,我們覺得不公平,粗略算了下,我們近40人拖欠了將近300萬元的工資。”另一位師傅無奈地說,他們干了快4年,勞務公司從沒有給大家繳納過養老保險。

記者在拿工資表工人的手上看到,指甲里、手紋里、包括臉上還殘留著工作時留下的煤灰。

“去配件廠要工資,他們說鶴煤三礦沒有給他們錢,鶴煤三礦的領導我們又見不到,三礦信訪科去了好多次,鶴煤集團我們也反映了,都沒有回信,無奈我們去了鶴壁市政府,這才給開了2019年11月、12月份的工資。”王師傅說道,還欠他2020年元月份至11月份的工資,他們也不敢給媒體報自己的全名,害怕勞務公司再扣罰工資。

調查:配件廠受礦上委托給付工資 鶴煤三礦拒絕采訪

12月3日,大河報·大河客戶端記者來到鶴煤三礦配件廠,配件廠負責人表示,勞務合同他們是一年一簽訂,但2020年沒有簽合同。由于疫情影響,河南能源集團、鶴煤集團資金緊張,礦上資金也緊張,礦上員工工資剛開到6月份,他們是受礦上委托,給這些工人開工資。這些工人都是礦上找的,他們曾勸工人們別上工了,工資有保障但給付的時間沒有保障。

針對為何礦上員工開到6月份工資而“臨時工”僅開到2019年12月份工資?2020年沒有簽訂合同等問題,該負責人表示沒有義務告訴記者。

隨后,記者來到鶴煤三礦了解情況,多方詢問下,記者電話聯系了該礦了解情況的工會主席,該主席以有事為由拒絕了采訪。

記者在路上碰見了農民工一直向其反映問題的鶴煤三礦信訪科負責人,該負責人表示,他們不是礦上的職工,這些行為都屬于胡鬧。記者想向其了解下情況,該負責人頭也不回匆匆離開了。

記者采訪中聽到最多的就是他們“臨時工”的身份,可是這樣的身份與要工資又有什么矛盾呢?

直到記者采訪完的第二天,農民工給記者來電話稱他們僅有一部分人開了2020年1月份的工資。

說法:拒不支付或將構成犯罪

河南豫龍律師事務所王印春律師認為:我國勞動法并無“臨時工”的稱謂,“臨時工”是社會上對那些沒有簽訂勞動合同、工資待遇很低的臨時用工人員的稱呼。勞動法只有用人單位和勞動者的稱呼。“同工同酬”是我國《勞動法》的規定,是指同樣的工作用人單位應該給予勞動者同樣的報酬,而不能區分正式工和臨時工。根據投訴人的反映,他們前期和勞務公司簽訂過勞動合同,那么在合同期內發放工資的義務就應該由勞務公司承擔。后期如果沒有和勞務公司簽訂合同,但是在三礦工作,那么他們就和三礦存在勞動關系,三礦就有義務按時足額發放工資,如果拒不發放,勞動者有權到勞動監察部門反映,勞動監察部門有義務查處并責令發放工資。經過勞動監察部門責令支付后仍舊拒不支付的,可能構成犯罪。

律師建議投訴人向鶴壁市勞動監察大隊反映投訴,如果經過處理仍舊拒不支付,達到一定數額的,可以要求移交公安或者直接向公安機關報案。

而就在一周前,鶴煤快訊公眾號上顯示,鶴煤三礦開展黨建工作例會時,鶴煤三礦黨委書記柴天凱介紹稱,該礦將持續深化“責任、擔當、品德”安全主題教育實踐活動,聚力年底安全、信訪、穩定等重點工作。

(本文中民工姓氏都采用化名)

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  郴州市:桂陽外貿企業開足馬

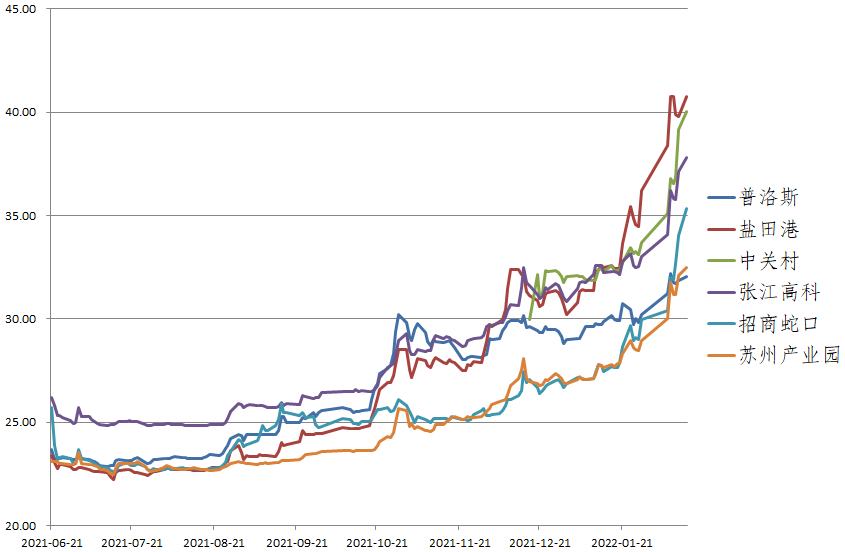

郴州市:桂陽外貿企業開足馬  鳳鳴研析:REITs近期二級市

鳳鳴研析:REITs近期二級市  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇