第一波火起來的離職博主,兜兜轉轉之后,如今多半又找了份工作。正在等秋招的應屆生,對工作的要求除了薪資匹配還加上了一條:如果可能,別太卷。即便是跑去大理的“數字游民”也隱隱覺得,總這樣游蕩下去好像也不是辦法。

不工作,很痛苦。有一份班味兒很重的工作,也很痛苦。00后甚至不知道兩害相權以后,哪邊更輕一些。

一個身為90后的過來人就說:“單位今年招的畢業生要求211本碩或者QS前50,符合條件的簡歷有三萬多份,最后入職了十幾個人。來我部門的新同事負責打印、復印和換水……00后比黑神話里的嗎嘍還慘。”

即使這樣,仍然有人不想卷也不想躺平,只想找一份真正有價值的工作。對于他們來說,上班不僅僅是用青春換金錢,靠混日子過活,也要從中獲得某種意義。認同感也好,成就感也罷,這些被一些人稱為虛無和理想主義的訴求,恰恰是很多人希望過上的生活。

因為他們從工作當中看到了自己的價值。雖然一份沒有“班味兒”的工作聽起來像是奢求,但今天的時代里,仍然有人幸運地得到了這樣一份工作,并且發自內心地喜歡它。

當00后也卷不動了

身為00后的阿永嘎,一點也不掩飾自己對內卷的反感。前兩年,從內蒙古農業大學動物科學學院畢業以后,這個初入職場的小伙兒先去了一家養豬公司。一天的工作內容除了培訓還是培訓。“早上6點到11點,培訓。下午1點到6點,培訓。晚上8點到11點,培訓。11點到12點半,小組還要內部討論。洗漱完了就2點了,睡到6點爬起來繼續。”

“本來大家好好的,有人還要搞特殊,主動卷。我就很煩。”作為牧區長大的小孩,阿永嘎選擇獸醫的原因很簡單:小時候家里牛羊生病了,多半只能等死,因為叫一次獸醫太貴了。接生也不管牛的死活,只是把過程完成就要一千塊。所以畢業后,他沒有和其他人一樣選擇出國念書、考編或者進寵物醫院,而是堅持做獸醫。可沒想到自己進的第一家公司就是如此“班味兒濃厚”,沒待多久阿永嘎就辭職了。

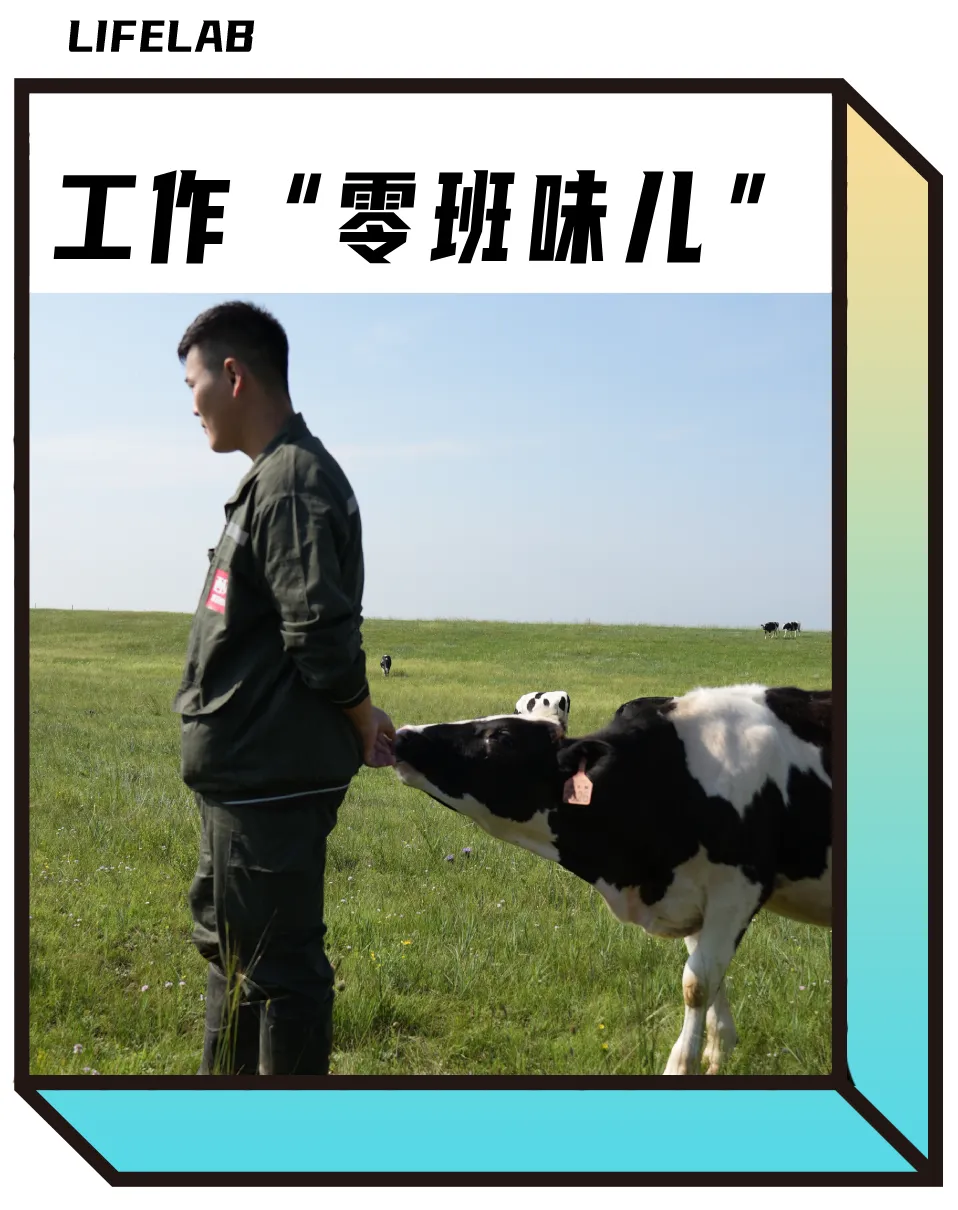

打工人的蛻變,多半都源于離職。與很多受了傷的打工人不同,阿永嘎沒有GAP或者回家啃老,而是回到了從小長大的牧區。因為從心底里,他還是喜歡和動物打交道,“牛其實也是‘好奇寶寶’。放出來吃草的時候,它們會先圍著你聞一聞,沒什么危害就繼續吃草去了。這種狀態很舒服很自在。”

于是,無時無刻的培訓換成了一眼望不到頭的草原,拼命內卷的同事變成了作息規律的奶牛,滿眼看過去,都是《克拉克森的農場》。

話雖如此,但阿永嘎的工作一點兒也不輕松。最近夏天,阿永嘎一天要上三次鐘,分別是早上六點半、中午兩點半和晚上七點半,有時候一天的工作時間算下來有12個小時,工作內容也幾乎相同,無非是擠奶、巡圈,看看牛群有沒有什么異常。更何況,這份工作也沒有什么打卡制度,“因為事情就是那么多,做完了就下班,沒做完就繼續。”換句話說,做多做少,更多依靠一個人的自覺。

功利一點說,阿永嘎完全有機會“躺”著。作為一個把獸醫視為理想工作的00后,阿永嘎對待工作的態度已經相當成熟。他說:“接生一頭小牛犢,我就接生了一個新的生命。治好了一頭病牛,我就挽救了一個生命。這就是我的工作的意義。”

印象最深的一頭牛犢,來自阿永嘎初來乍到時的一次接生經歷。當時這頭牛犢胎位不正,阿永嘎試了好幾次都沒有把胎位擺正,最后沒有辦法的辦法,是把這頭小牛拽出來。他說:“當時這頭小牛出來的時候沒有呼吸。我師傅給它做了急救才活過來。后來我發現好像拽的時候太用力,把后蹄子弄傷了。那時候我就特別偏愛這頭小牛,就希望讓它健康長大。”

雖然這些平日吃草的“同事們”不會說話,更不會因為救命之恩就記住自己,但阿永嘎一點兒不覺得失落。正相反,他很為自己的工作感到滿足。“草原上沒有周一到周日的概念,每天都要干活,但這就是我的理想生活。我和我的小動物很近,也和家很近。工作上有壓力,但不是消極的‘卷’,感覺一切都剛剛好。”

這種工作,是誰慕了我不說

阿永嘎所在的牧場位于正藍旗西貝草原牧場,也就是我們在餐桌上吃到的西貝草原酸奶、奶皮子的來源地。這些在阿永嘎悉心照料下的牛,一直是以散養的方式在廣闊草原里“逛吃逛吃”。在這種松弛的環境里,它們生產出來的奶食品,也帶了一種“零班味兒”的味道。

迄今為止,阿永嘎已經接生了170多頭牛。他的工作并沒有外人想象中那樣“田園牧歌”,相反,更多時候是極其瑣碎、復雜的工作。不管多晚,也要給大牛接生。冬天多冷,也得去巡圈。但對于阿永嘎來說,此時此刻的生活,一切都是對的。

在他身上,工作和生活的關系不是此消彼長,而是相輔相成。他有時間踢球,摔跤,也有時間做游戲代練,享受一個年輕人該有的生活。

沒有班味兒的工作真的存在嗎?

要想尋找一個“沒有班味兒”的工作,或許我們應該先承認:消除班味兒的方式不是逃避、畏難,也不是能躺就躺。對于工作本身來說,主動面對一個挑戰并成功克服它,這個過程帶來的滿足遠比“躺著”來得實在。即便是在看似自由、松弛的草原上,有些工作仍然需要付出大量時間和精力,難度甚至比在城市里還要高。

從事食品研發工作的劉凱就在草原上經歷了自己的“九九八十一難”。作為山西人,雖然劉凱的大學專業是奶制品研發,但畢竟不是草原上長大的孩子,他還是低估了研發的難度。

劉凱的第一個研發項目是奶皮子,他本以為這只是一次正常的研發過程。先查閱文獻,搜集數據,再一步步打磨優化,推出成品——但是當劉凱打開文獻網站的時候,他發現當時全網提到奶皮子的文獻只有7篇,而且全都用處不大。

這個山西小伙有點慌了,但他又想了一個辦法:找當地奶制品制作技藝(察干伊德)非遺傳承人陶高進行現場觀摩學習,再把整個過程數據化。這個看起來天衣無縫的方案卻得到了陶高的當頭一棒,“夏天做不了奶皮子,草原人都知道。”

劉凱不信邪。他與陶高一起嘗試了一個禮拜,果然失敗了。之后的劉凱沒有停止嘗試。這期間,他有過盲測結果不理想的評價,也有研發屢次失敗的波動,但他沒有放棄,而是選擇一直走下去。

劉凱說:“四年里,我們一起開發出了奶皮子、蒙古奶糖、草原酸奶。過程都比較艱辛。像草原酸奶兩年內調整了4960次。對我自己來說,奶皮子宣布成功的那一刻是印象最深的工作瞬間。”換句話說,如果沒有劉凱,我們或許還要再等一段時間,才能在西貝吃到這些一度是“夏天無法制作”的特色奶食品。

在劉凱眼里,分清楚“內卷”的目的是一件很重要的事情。“如果一個人‘卷’是為了競爭第一,那我認為那是自愿的。如果大家‘卷’是為了不被淘汰,那么這不僅僅是被迫的,每個人的心理壓力也很大。”

來到草原前,劉凱問了負責校招的總經理三個問題:“管吃嗎?管住嗎?管找對象嗎?”九年之后,這個山西小伙最終選擇在草原定居買房,把爸爸媽媽都接到了這里。

期間他去過北京,感受了大城市的節奏和壓力,但還是覺得草原更適合自己。劉凱把自己定義成“一個適合在慢節奏和適當的壓力里做有規劃性工作”的人,而在西貝草原奶食基地,劉凱的日常里既有挑戰,也有放松;既有兩年調整近五千次的酸奶項目,也有活在當下,說走就走的草原生活。

工作有沒有“班味兒”,或許不取決于工作內容的多少,而是一個人能不能真正認可自己的工作內容,并從中看到自己扮演的角色。這樣的工作雖然少,但仍然存在。

阿永嘎說:“你是一個個體,你要享受生活。你一定要喜歡工作的狀態。”

劉凱說:“做到工作和生活的平衡,就足夠了。”

阿永嘎的師傅哈斯格日勒,作為見證了西貝草原牧場從199頭牛長到411頭全過程的人,她說:“我們草原人就活在當下,自己活得開心就行。”

這些令人羨慕的精神狀態,才應該是工作生活的常態。因此,西貝提出了“美好生活記錄官”的活動,鼓勵全國各地的伙伴拍攝、記錄和發布自己沒有“班味兒”的生活,從而讓更多人看到:沒有“班味兒”的工作,真的存在。

在視頻號和抖音上,很多西貝人在分享他們的“零班味兒”生活

如果你也想與工作“和解”

當年輕人開始把有沒有“班味兒”當成找工作的硬性指標,可以說明大家對工作的要求,不僅僅停留在薪水、工作地點之類的表象,也開始關注到一份工作的內核。

當然,沒有“班味兒”不代表躺平。工作不應該是占滿生活的存在,也不應該是某種逃避的借口。畢竟,日子還要自己過。只有真正投入到一份工作里,從中收獲應有的報酬和成就感,才是真正意義上的去“班味兒”。

如果你也想和工作“和解”,卻又不知道從何做起。你可以像阿永嘎一樣,回到最初選擇一份職業的初衷,憑借熱愛找回工作該有的投入;也可以和劉凱類似,通過自己的專業能力克服一個個挑戰,從而達到工作與生活之間的平衡;又或者像哈斯格日勒一樣,聽從自己內心的聲音,收獲工作帶給一個人的成就感。

雖然大家身處的行業不同,“卷”的方式也各種各樣,但通過這些普普通通西貝人的故事,我們或許可以說:工作帶來的情緒價值,同樣可以是積極的。它不單單是幾個數字,多少獎金,也是來自精神層面和個人成長的激勵——這才是讓一個人走得更遠的根本。

作家保羅·奧斯特曾經寫過一句話:“憤怒和失望只能帶你走這么遠。”說到底,既然大家和工作之間的關系還要持續好長時間,那為什么不找份讓自己快樂的呢?

原標題《卷不動的年輕人,把“沒有班味兒”當成求職標準》

策劃丨三聯.CREATIVE

作者丨王鐵砣

文章來源:《三聯生活實驗室》

因業績預告披露凈利潤與實際

因業績預告披露凈利潤與實際

第32屆中國廚師節在福州舉辦

第32屆中國廚師節在福州舉辦

生成式AI如何照進新零售?良

生成式AI如何照進新零售?良

水滴保險經紀積極參與“金融

水滴保險經紀積極參與“金融

半導體板塊漲3.46% 利揚芯

半導體板塊漲3.46% 利揚芯

透過數據看中國500強企業“

透過數據看中國500強企業“

國家開放大學首屆新商科創新

國家開放大學首屆新商科創新

48小時點擊排行

48小時點擊排行