11月3日,“十三五”規劃建議公布。未來五年的戰略藍圖,迅速引來廣泛關注。從深化戶籍改革到實行脫貧責任制,從擴大金融業雙向開放到參與新領域國際規則制定,明確的方向、合理的目標、開闊的視野,讓人感受到向著未來出發的強勁足音。

的確,圓夢全面小康,實現百年目標,“行進中國”已經到了關鍵的決勝階段。會當中流擊水,如何認識和把握發展的方位,至關重要。“我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期”“要準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化”,面對過去與未來的接替、承續和更新,面對內部和外部的機遇、挑戰和期待,十八屆五中全會如此判斷。

自2002年黨的十六大提出“重要戰略機遇期”的概念,已經過去10余年。今日中國,向外看是一個風云變幻的世界,向內看有一個急劇轉型的社會。本世紀頭20年的時間窗口,只剩下最后1/4,當整個世界在低迷中調整,當中國經濟進入新常態,機遇是否還在、怎樣理解機遇、如何把握機遇?

展望未來五年,時與勢的遇合,讓“機遇”在時間與空間的交匯點上,進入中國發展的視野——

這是一個關鍵的時間點。到2020年全面建成小康社會,是我們黨向人民、向歷史做出的莊嚴承諾。從黨的十六大算起,這個時跨20年的奮斗歷程,終于到了需要一鼓作氣向終點沖刺的歷史時刻。從穩居世界第二大經濟體到建成覆蓋13億人的社保網,正是來自長期的發力、蓄力、長力,讓“十三五”發展動力充沛、潛力巨大。

這也是一個關鍵的空間點。中國與世界已經處于“深度互動”之中,今年前三季度,中國經濟保持了近7%的增速,上半年對世界經濟增長的貢獻率約為30%。面對世界經濟的“亞健康”狀態,我國經濟長期向好基本面沒有改變,經濟新常態下發展方式在加快轉變、新的增長動力在孕育形成。內外聯動,讓“中國龍”的騰飛有更大空間。

在這樣的歷史方位下,“機遇”一詞,更有了全新的內涵。近日看似不相干的兩條新聞,正可成為新機遇的注腳。一條是,英國一機構評選各個國家的品牌價值,“中國”緊隨“美國”之后排名第二。另一條是,中國擁有自主知識產權的C919大型客機總裝下線,我們自己的“大飛機”正期待著翱翔藍天。

恰如德國學者夫羅里揚所言,“中國在國際環境中仍有許多機遇,而且中國是一個創造機遇的國家”。一方面,“中國”已經是誰都無法忽視的“品牌”,無論是推動“一帶一路”建設還是參與亞投行、金磚國家新開發銀行建設,背后是中國持續增長的綜合國力,是發展中國家持續增長的經濟實力,是正在形成的全球經濟治理新秩序、新模式、新版圖。另一方面,中國物質基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發展潛力巨大,在全球增長乏力之時,我們正可依靠內生動力實現發展、依靠擴大內需帶動增長;在新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發之時,我們正可依靠創新驅動實現轉型。

習近平總書記如此判斷,“時和勢總體于我有利,我國發展的重要戰略機遇期仍然存在。”而這一戰略機遇期,正在完成“兩個轉變”——由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇,由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。能不能準確理解和深刻把握戰略機遇期內涵的轉變,決定著我們能不能更加有效地應對各種風險和挑戰,不斷開拓發展新境界,跑好“十三五”這一棒。

機遇總是與挑戰并存的。今后五年,可能是我國發展面臨的各方面風險不斷積累甚至集中顯露的時期。從部分行業產能過剩,到生態環境仍在惡化;從收入差距不斷擴大,到地緣政治仍不穩定,眼前與長遠、局部與全局、效率與公平、國內與國際,諸多因素錯綜復雜,相互交織成一個風險綜合體。唯有保持風險意識,以“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念為引領,才能集中力量辦好我們自己的事情,用變革推開機遇的大門。

“時與勢都在我們這邊”。對于今天的中國,這是一個空前廣闊的時代,整個世界正在我們面前展開;這是一個空前激蕩的時代,國內國際風云際會,孕育無數機遇與挑戰;這是一個空前厚重的時代,經濟增長、技術創新、制度變遷疊加起改變歷史的力量。抓住機遇、乘勢而上,我們就一定能贏得關鍵的五年,書寫一個中國發展的“黃金時代”。

《人民日報》2015年11月5日發表

從快到好,“轉型”東風正勁

兵無常勢,水無常形。十八屆五中全會《建議》提出,要準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化,由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇。從“速度機遇”轉為“轉型機遇”,“十三五”時期,深度調整結構,振興實體經濟,推動經濟發展方式完成歷史性轉變,正迎來新的契機。

“十二五”期間,中國經濟“快”字當先、“好”字成勢,增速傲居全球前列,結構調整繼續推進,發展活力有所增強。但同時,金融危機后的世界格局深刻調整,國際力量的對比急劇變動,“歐債陰霾”下的主要經濟體紛紛呈現“平庸增長”。外部需求明顯放緩,國內則面臨增長速度換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期“三期疊加”,這是壞消息也是好事情。步入新常態的中國經濟需要“從快到好”的轉型與變革,更多依靠內生動力實現發展,更多依靠擴大內需帶動增長。

擴大內需,一靠投資,二靠消費。廣闊的空間,巨大的潛力,并非虛詞。中國高鐵閃耀世界舞臺,而國內鐵路總里程僅約12萬公里,比美國少很多,中西部的“鐵公基”更是短板。再比如,城鎮化率雖近55%,但戶籍人口城鎮化率只有36%左右,消化過剩產能的空間還很大。消除地區差距、城鄉差別,共享全面小康,將會帶動有效投資的成倍增長。

消費是生產的目的。富起來的中國人,正把購買力向境外市場釋放,海淘、代購,甚至打“飛的”買奶粉、馬桶。剛過去不久的“十一”黃金周,不少國外賣場推出了針對中國游客的“微信支付”,連感冒藥都成了搶手貨。擴大國內消費,把“爆買客”們拉回來,迫切呼喚國貨當自強,適應群眾消費升級的需求,提升產品質量和檔次,盡快形成新的消費熱點。令人高興的是,這種變化已經初現端倪。進入11月,“雙十一”還差好多天,網上購物就已經熱火朝天,許多商品之所以廣受青睞,不只是價格便宜,更是因為順應了新的消費需求。

由此看來,有時候表面上是有效需求不足,實際上是有效供給堪憂。需求與供給的結構性錯位,使得一些領域產能嚴重過剩,另一些領域的群眾需求,又得不到很好的滿足。化“東風”為內力,一招在增收,縮小收入差距、落實帶薪休假,讓群眾有閑、有錢而且敢花;一招在創新,引導企業直面殘酷競爭,激發搏擊商海的想象力、創造力。

說一千道一萬,企業盈利是關鍵。轉方式、調結構重點有五:投資有效益,產品有市場,企業有利潤,員工有收入,政府有稅收,最核心的一條便是企業利潤。國際巨頭爭奪市場的“白刃戰”,時時考驗企業轉型的決心。精準到位的降準、降息,積極陽光的財稅政策,務實高效的簡政放權,“十三五”時期能否真正減輕營商興業負擔,切實緩解企業經營困難,關乎內需決戰的成與敗。

企業有錢賺,經濟才不失速。反過來,有一定的增長速度,就業、收入才會穩步增進,民生改善才會底氣十足。改革開放以來中國經濟大致歷經三輪周期,目前這輪底部初步探明,是時候在提質增效基礎上保持中高速、邁向中高端,不僅給改革開拓空間,更為進一步轉方式、調結構留下施展拳腳的余地。簡言之,我們不片面追求GDP,但絕不能不要GDP。

歷史映照過去的現實,現實抒寫未來的歷史。“一五”時期,應對外部經濟封鎖,鞍鋼擴建,包鋼、武鋼上馬,開啟中國鋼鐵新紀元。“六五”前夕,鄧小平同志對寶鋼建設表態,“要搞就搞個大的,花點錢,買些現代化的設備回來。”而今,世易時移,鋼鐵行業“冰凍期”的整體過剩,提出了新的挑戰。如《新德意志報》的評論,“放棄兩位數的增長率甚至是值得歡迎的……更少就是更多”。變少為寶、從快到好,方能化風險為機遇,把企業轉型到人民對幸福生活的憧憬上。

“好風憑借力,送我上青云。”機遇不會等著我們,問題也不會等待我們。把握經濟長期向好的基本面,將政策基點放在企業特別是實體企業上,高度重視實體經濟健康發展,增強盈利能力,中國經濟航船定會風正帆懸,無畏暴風驟雨。

《人民日報》2015年11月6日發表

由大到強,“升級”蓄勢待發

102項關鍵技術,托起我國自主研制的C919大型客機。著眼于高端制造業和高端價值鏈的創新,不僅將終結“10億雙襪子換1架飛機”的時代,更將開啟嶄新的市場,為經濟轉型、產業升級提供新的源源不斷的動力。

創新發展帶來“新的可能性”,正是觀察中國經濟走勢的一個窗口。進入全面建成小康社會的決勝階段,中國經濟正處于從“量的積累”轉向“質的飛躍”的風口,擁有了從“物理變化”轉向“化學變化”的機遇。

正因如此,前不久公布的“十三五”規劃建議,強調“要準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化”。機遇仍然在我,而內涵深刻變化,一個重要方面,就是由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇。準確認識并把握這一內涵變化,對于認清“中國號”航船的前行方向,對于適應新常態、把握新常態、引領新常態,具有重要意義。

當今時代,中國的發展與世界的命運緊密相連,認識中國的“升級機遇”,也應該從國際與國內兩個維度展開。從國際來看,世界經濟在曲折中復蘇,新的增長動力尚未形成,以出口為導向的“代工模式”難以為繼,中國正可減少對粗放式發展老路的依賴,更多依靠內生動力實現發展。另一方面,發達國家推進高起點“再工業化”,發展中國家加速工業化,對中國的制造業發展形成了“雙重擠壓”,中國正可減少對重復投資、人口紅利等要素驅動的依戀,加快推進創新驅動,實現更高質量、更有效率、更可持續的發展,從而應對風險挑戰、擴大發展利益。

從國內來看,隨著中國經濟體量越來越大,規模優勢日益面臨著“邊際效用遞減”的困境。一味擴大規模投資,雖然短期內可以拉動經濟增長,但是也會帶來“產能過剩”的問題。比如說,今年前5個月,煤炭全行業利潤下降了60%多,冶金行業利潤下降了36%,消化過剩產能依然任重道遠,再靠規模快速擴張,就是用短期增長透支未來發展。在“規模優勢”逐漸探底的地方,新的增長動力才會不斷孕育,新的產業形態才會不斷開拓。摒棄大干快上、強力刺激的老路,走出轉型升級、鳳凰涅槃的新路,可謂正當其時。

“來而不可失者,時也;蹈而不可失者,機也。”世界經濟正在尋找新的增長動力,中國也正處于結構優化、動力轉換的歷史關口,這種內外聯動的“歷史性交匯”,為中國經濟升級提供了難得機遇。有這樣一個細節耐人尋味:盡管近年經濟增速放緩,但是北京寫字樓的空置率卻持續走低,來自金融業、科技創新企業的寫字樓需求占去65%,這背后是萬眾創業催生的旺盛需求。這個戲劇性的反差表明,升級的機遇已經初露崢嶸。前三季度全國居民人均可支配收入實際增長7.7%,高于GDP增速近1個百分點,居民消費能力日益增強;高科技產業增加值增長10.4%,比規模以上工業增長速度高出4.2個百分點,創新驅動正在逐步發力。這都說明,中國經濟正在向形態更高級、分工更復雜、結構更合理的階段演化。

從這個意義也可以理解,五中全會提出“五大發展理念”,也正是為了更好地抓住戰略機遇期的時間窗口,實現升級換代的“驚人一躍”。用創新實現增長動力的轉換、用協調補足持續發展的短板、用綠色應對資源環境的約束、用開放實現更高層次的內外聯動、用共享激發群眾的創造熱情……每一個發展理念的價值指向,都與把握機遇的要求內在一致,可以說,落實“五大發展理念”的過程,也正是把握機遇、實現升級的過程。

一個國家,只有抓住機遇、應勢而動、順勢而為,才能踏準時代的鼓點、贏得發展的先機。改革開放30多年來,中國經濟的迅速騰飛,已經讓世界見識了中國的“體量優勢”;在未來的戰略機遇期,中國將以更多原創性的貢獻,向世界展示中國的“質量優勢”。

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承

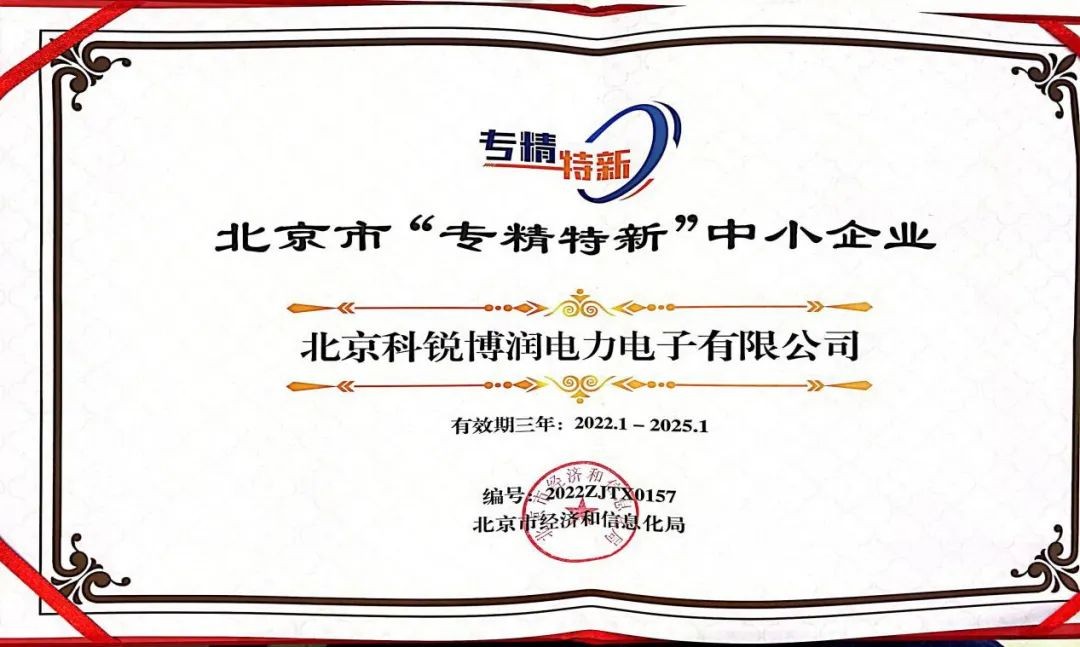

爭產大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度

北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇