姆鄉(xiāng)民住屋庭院,墻上掛滿黃澄澄的干玉米。

姆鄉(xiāng)民住屋庭院,墻上掛滿黃澄澄的干玉米。 婚禮上,雙方家支舉行摔角比賽時,男童會被鼓勵代表家支上場。

婚禮上,雙方家支舉行摔角比賽時,男童會被鼓勵代表家支上場。

《我的涼山兄弟》

作者:劉紹華

版本:中央編譯出版社 2015年9月

今年8月,一篇題為《淚》的涼山彝族小學(xué)生作文遍布網(wǎng)絡(luò),一時間,被冠以貧窮、落后、吸毒、艾滋等名號的涼山地區(qū)引發(fā)眾議。同情者有之,不屑者有之,對涼山援助與否的兩方觀點(diǎn)各持己見。但我對該話題的了解,當(dāng)時僅止于這起事件本身。之后不久,我在書店里偶然看到了《我的涼山兄弟》一書,扉頁上作者劉紹華的一段話讓我覺得,若非和涼山人真正生活在一起,若非筆力與見地俱佳,是寫不出這樣的作品的。而閱讀的過程,果然讓我頗不平靜。

劉紹華是來自臺灣的人類學(xué)者,她書中有一句關(guān)于人類學(xué)的經(jīng)驗之談可謂簡明扼要:“田野調(diào)查果真是一連串的嘗試和錯誤,偶爾穿插意外好運(yùn)。”而她正是,獨(dú)自深入涼山腹地某鄉(xiāng)居住了整整一年,并于前后十年間做過多次短期探訪,才從海量的訪談與觀察當(dāng)中捕捉到最有分量的一手材料,從長久的陪伴與磨合當(dāng)中生出了對他者內(nèi)化的視角,然后寫出這部充滿生命關(guān)懷與時代洞察的作品。

書的開篇,作者便點(diǎn)出她的研究對象、作為涼山彝族的一支諾蘇人,與席卷全球的現(xiàn)代性變遷之間密不可分的關(guān)系。這也解開了作者在涉入研究之前的疑問——為何這個偏遠(yuǎn)山區(qū)會同時成為海洛因和艾滋疫情的重災(zāi)區(qū),與常見的流行病首先起于都市的現(xiàn)象不符?要理解作者的這個研究切入點(diǎn),書中有一句話很關(guān)鍵:“晚近現(xiàn)代性時期中,往往由社會個體憑其個人感知,獨(dú)自應(yīng)對所有的機(jī)會或風(fēng)險,而不是由家庭或社群等來做集體決定。攸關(guān)"自由"和"不確定性"的個體化或個人主義,實則已成為當(dāng)代人的共同經(jīng)驗。”由此進(jìn)入,作者不止看到了諾蘇年輕一代的生存處境,更看到了他們的心靈。而這句話,也一下子拉近了我與這支深山族群的距離,原來在全球化的時空之下,他們的生命動機(jī)和軌跡與我的是如此相通——多么像失重的現(xiàn)代社會下的一群“自由粒子”。

那么在作者的觀察下,諾蘇青年前仆后繼流向山外,并從事吸毒、販毒、偷盜活動,這其實是他們?nèi)橥度肴蚧顺薄⒁陨嚐拏€體新價值的一場“成人禮”。然而代價是,他們不僅沒有改變自己邊緣群體的命運(yùn),反被拖入到毒品和艾滋病的泥沼之中。究其原因,便要檢視諾蘇所經(jīng)歷的現(xiàn)代化歷程:由1910年左右鴉片的輸入拉開帷幕,到20世紀(jì)50年代被國家集體主義脫胎換骨,再到1978年之后同時深受市場經(jīng)濟(jì)的冷遇和鉗制。作者從涼山向時空的縱深放眼出去,通過分析諾蘇青年萌動出的個人主義冒險、諾蘇傳統(tǒng)以親族和宗教權(quán)威為支柱的社會組織、國家政治經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的地方影響三者之間的糾葛,呈現(xiàn)了諾蘇災(zāi)難背后的成因,以及當(dāng)下正在發(fā)生的整個社會變遷與時代動蕩。說明諾蘇社會在被抑制了其文化特性之后,年輕一代如何紛紛面向全球化的魔力感召,最后落得“看來無拘無束,卻也隨波逐流”的結(jié)果。

作者的文字功力也很好,她的學(xué)術(shù)分析基于對現(xiàn)實的深入理解而非空洞的理論或意識形態(tài)立場,而她準(zhǔn)確的概括能力又讓那些沖擊心靈的故事浮現(xiàn)出清晰的意義。她在論述范圍的把控上、敘述重點(diǎn)的取舍上、感性與理性的平衡上也都做得很好,體現(xiàn)出一名優(yōu)秀學(xué)者的克制力。她的書寫留住了諾蘇人的一段歷史,并自稱這就像在完成一場儀式、履行一個約定。而這本書,同樣可以作為當(dāng)代人用來理解自己的一面鏡子。

書評人 葉櫻

本版配圖選自《我的涼山兄弟》一書,由出版社供圖,攝影/劉紹華

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創(chuàng)近三十年新高 通

德國物價創(chuàng)近三十年新高 通  網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處

網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處  個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金

個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史

安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史  爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承

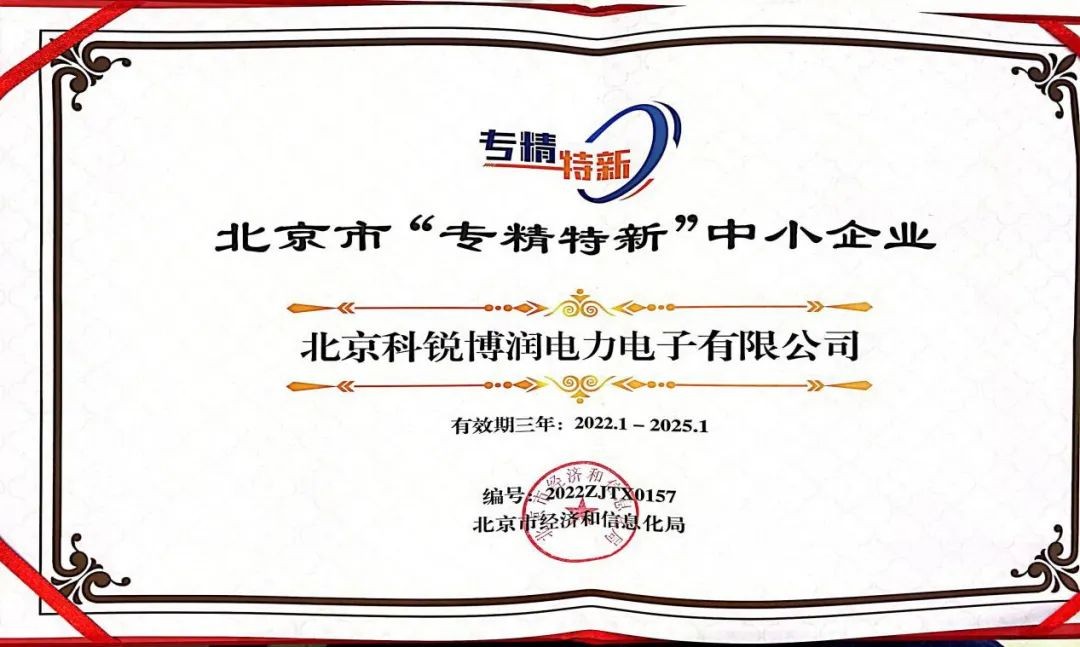

爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度

北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇

女車主通過"團(tuán)團(tuán)車行"賣車遇