微信滲入到大部分都市人的生活,構建了一個移動互聯網社交圈。廣州日報記者蘇俊杰攝

調查顯示:公務員平均加群4個 外企人員15個 個體人員5個

微信群拉近了距離 也帶來了“刷屏、發言要小心翼翼”等尷尬

【開篇語】

有人的地方就有江湖。近日發布的《微信生活白皮書》顯示,9月份平均日登錄用戶已達5.7億,人均擁有128個好友,微信已經成為一種新的生活方式。互動頻繁的微信群也儼然成為一個“江湖”。這個江湖中,個人演繹的不同角色紛紛上場,繼續著面對面交流之外的一場場好戲。在這些微信群江湖中究竟發生著怎樣的故事?今天起,我們一起觀察。

文/廣州日報記者秦松 圖/廣州日報記者蘇俊杰

好友群、工作群、同學群……在微信時代,每個用戶都或多或少擁有一些微信群,這些微信群拉近了人們的距離,同時也讓人產生了顧慮。“說拉近了距離吧,其實有時反而覺得更遠了,因為這些群有時會被刷屏,有時說話要考慮多多。”80后阿常說,他共有95個微信群,在群里遇過不少歡樂和尷尬的情景,最哭笑不得的一幕是,“有好友把我拉到捐款群,大家都在捐款,你說我捐不捐?”

“因為孩子重病無錢醫治,就發動起來捐款了”,雖然與當事人并不認識,也并不認同這種略帶“強迫”性質的捐款,阿常還是乖乖地捐出了100元。“沒辦法,都是朋友,不捐也說不過去,捐了之后我就悄悄退群了”。

類似的尷尬也在其他微信群里上演。那么,每人究竟有多少個微信群呢?一項調查稱,公務員平均加入的群有4個;外企從業人員有15個;事業單位和個體工作人員分別有7個和5個。

不過,這不是唯一的調查結果。共青團上海市委的公眾號“青春上海”曾推送了一篇文章《【真相】一個團干部有120個微信群算很多?數數你自己的,結果驚人!》,文中稱,一位團干部微信群多達120個。還有人統計,如今,每人擁有數十個微信群已成為常態。

阿常也統計了一下自己的微信群情況,多達95個:“同行交流群有4個,共有群友1574人;摯友群4個,共23人;工作群6個,共382人;校友群3個,共334人;同學群3個,共173人,活動群2個,共130人;另外還有73個臨時群,共437人。合計共95個群3053位群友。”阿常稱,臨時群包括項目群、聚餐群、喝喜酒時討論紅包大小的交流群等。

目前,阿常大部分的群已成“僵尸群”,每天活躍的群僅在10個左右,占群友總數一半以上的同行群恰恰是認識人最少、發言也最少的群。“但如果退群的話又接觸不到有用信息,覺得可惜。”

工作群:說話需注意?

一般微信用戶都會擁有一個工作群。80后小伙小吳認為,“工作群確確實實讓我們溝通更加便利,但發言時卻要時刻注意,因為不小心可能就會得罪領導。”所以,工作群除了正兒八經的討論外,更多時候成了點贊的舞臺。“一些關系好的同事往往會另開小群,在這里說實話,吐槽。”

事實上,這些顧慮也為領導們所察覺,一位企業的中層領導告訴記者:“下屬開小群,我們都能理解。其實我最怕的就是發一個通知或者想法,沒人回應,會顯得很尷尬和冷場,也不能掌握下屬的想法。”

同學群:聊聊就淡了?

“建群的初衷就是讓大家多交流,剛開始大家發言都挺踴躍的,后來漸漸就少了。56人的同學群,發言的永遠是那幾個。”一年前,阿潔建了一個高中同班同學群,過了不到兩個月,發言的人漸漸少了。

如今,阿潔群中更多的話題是某同學出差或旅游到某地,詢問有無當地同學聚會;或者某同學有喜事,然后引發同學們一片祝福點贊。阿結無奈地說,很多人都反映同學群有這種情況。

既然微信群有這么多問題,那退群或屏蔽不就行了嗎?

“退群?沒那么輕巧,如果拉你入群的朋友發現你退群了,這不是在駁人家面子嗎?另外,像工作群之類的就更沒法退呀!”

事實上,退群或屏蔽而引起的麻煩并不少見,阿常就有一個同事因此誤事。“那次他在外休假,屏蔽了所有工作群,結果休假結束之后忘了解鎖,錯過了一個重要會議,被按規處罰,也給領導留下不好的印象。”

群規模11~40人最適合溝通

據10月份北師大發布的《微信社會資本對集體行為的影響》第一期研究結果:微信群活躍度最佳人數是11~40人,這一規模最適合溝通,使用度最高。55.9%微信用戶有1~5個常用的微信群。值得注意的是,微信群活躍度超過朋友圈,八成微信使用者一周都會有一次及以上的發言行為,95.6%的微信使用者一周會有一次以上的微信群信息瀏覽。

微信群還是以熟人交往為主。同學群、同行同事群是兩類使用最頻繁的群,也就是說,虛擬交往還不是主導。

中山大學傳播與設計學院副教授周如南認為:“在設計之初,微信是一種私人化和熟人社會的工具,但是當它變成一種社會禮儀之后(如現在可能不派名片,直接加微信),微信的公共性也在漸漸增強。微信未來可能會變成類似微博的工具。它如何發展,還要看微信團隊如何定位和設計,需要繼續觀察。”

更多精彩資訊>>>

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承

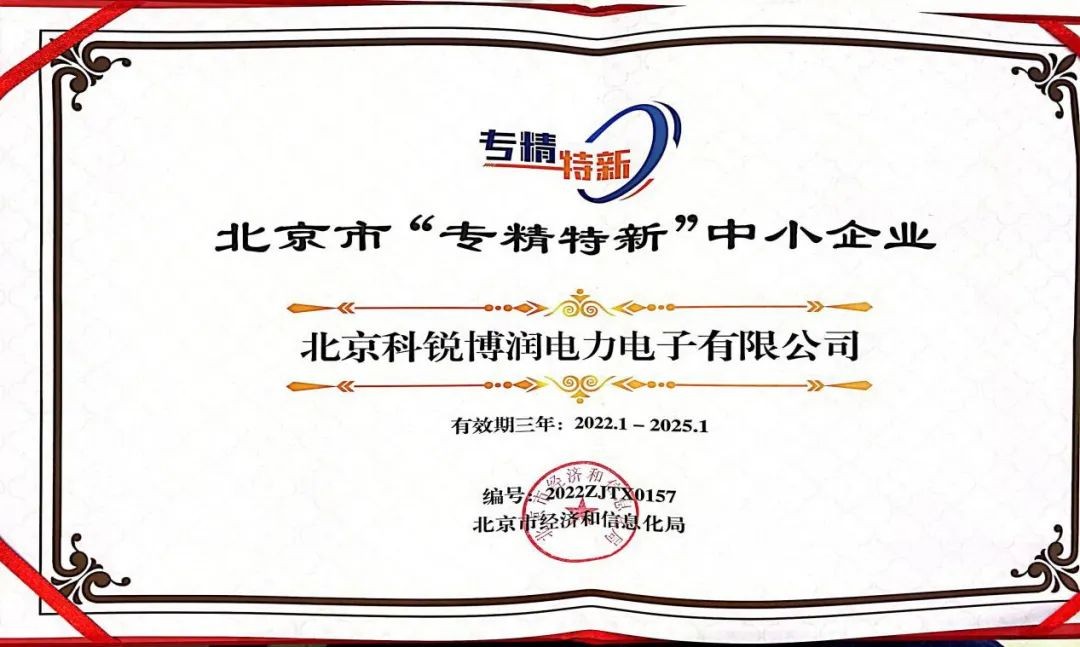

爭產大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度

北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇