2022年政府工作報告中提出,堅持預防為主,深入推進健康中國行動。人民網開展的2022全國兩會調查結果顯示,“健康中國”的關注度位居第九位。“健康中國”戰略實施以來,人們的健康水平不斷提高,身體素質日益改善,我國主要健康指標居于中高收入國家前列,健康中國行動2022年主要目標提前實現。

雖然大眾整體健康水平得到明顯提升,但隨著現代生活節奏的加快、競爭壓力增大等原因,部分現代都市人的身體和心理健康也引發高度關注。人民數據研究院通過對現代都市人生活方式與健康分析,探尋困擾人們健康的因素,發掘保護健康的趨勢,倡導多方力量守護全民健康生活。

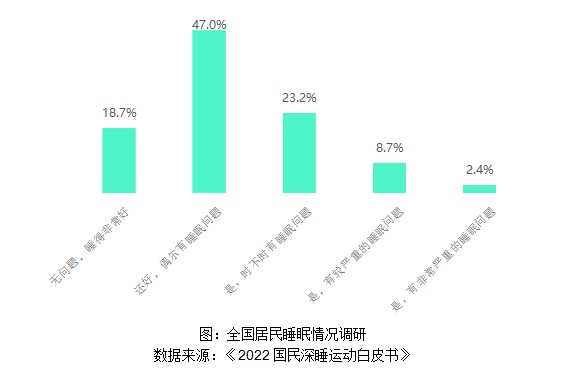

一、現代都市人健康狀況分析

《“健康中國2030”規劃綱要》提出:“推進健康中國建設,要堅持預防為主,推行健康文明的生活方式,營造綠色安全的健康環境,減少疾病發生”。隨著我國居民健康素養穩步提升,“治未病”理念融入預防為主的健康體系,我國人均壽命連年上升。然而,隨著社會壓力與日俱增,一些身體健康問題和心理健康問題也日益凸顯。

(一)全國居民健康素養穩步提升

隨著新中國成立以來的社會進步和經濟發展,我國的人均壽命從1949年的35歲提高到2021年的78.2歲,72年的時間里增長43歲,實現了平均每10年增長約6歲的速度,創造了人類史上人口數量最多、增長速度最快的人類壽命的提升典范,成為近70年來世界人均壽命提升最快的國家之一。《“十四五”國民健康規劃》指出,到2025年,人均預期壽命在2020年基礎上繼續提高1歲左右,人均健康預期壽命同比例提高。

健康中國行動實施3年以來,我國主要健康指標居于中高收入國家前列,我國居民健康素養穩步提升。據中國國家衛生健康委員會數據,2021年中國居民健康素養水平達到25.40%,比2020年提高2.25個百分點,繼續呈現穩步提升態勢。監測結果顯示,城鄉居民基本知識和理念素養水平為37.66%,健康生活方式與行為素養水平為28.05%,基本技能素養水平為24.28%,較2020年分別提升0.51、1.61、1.16個百分點。

此外,“以治病為中心”的醫療模式正在向“以人民健康為中心”轉變,在這種時代背景下,預防未病逐漸成為都市人當下的健康理念。天貓健康數據顯示,2022年“雙11”預售開場首小時,助聽器預售金額同比增長1400%,HPV疫苗預約的預售金額同比增長超600%,血糖用品、祛疤產品、制氧機、養生茶等品類也有三位數的增長。消費者在慢病管理、保健養生等方面開始發力,健康管理意識明顯提高。

然而,快節奏的生活與壓力讓現代都市人也受到各種因素的健康困擾,引發一些身體與心理問題。

(二)都市人健康受到多種因素困擾

1. 身體層面:

(1)視力健康受到挑戰,干眼癥狀高發

線上學習和工作場景增多,讓視力健康受到挑戰。尼爾森調研數據顯示,職場人工作日平均使用電子產品的累計時長超10小時,有近四成人連續面對電子屏幕超3小時以上。據網易有道數據,在線學習用戶日均打開3.2次,從早上8點到晚上10點,都持續為用戶的活躍時段。

主動求知的背后,高強度的工作與學習也讓現代人眼負荷逐年攀升,用眼過度讓現代都市人成為眼科疾病高發群體,干眼成為新型職業病。據《中國干眼專家共識(2020年)》統計,亞洲干眼發病率居全球前列,其中中國發病率約為21-30%。

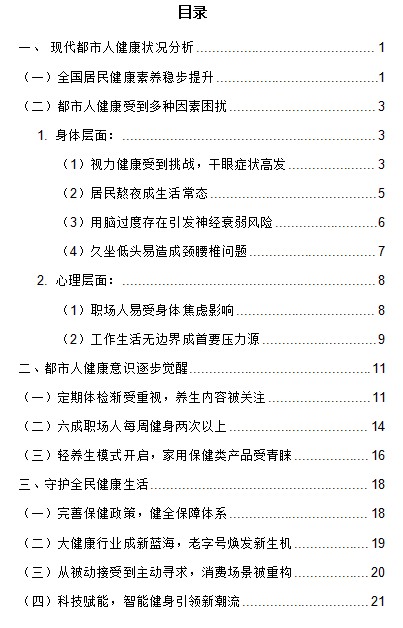

干眼不僅高發,近年來還逐漸呈現年輕化趨勢。相關數據顯示,針對干眼問診用戶的年齡畫像,問診的年輕人明顯高于其他年齡段,15-30歲之間的用戶占比超60%。

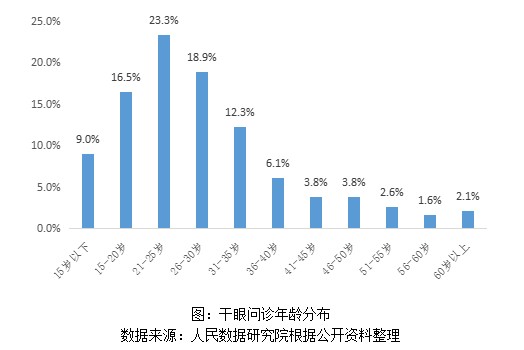

伴隨眼負荷的增加,年輕人開始出現眼睛發癢、干澀、疼痛等癥狀,22-29歲人群有超過半數出現干眼癥狀長達一年以上。《中國職場人士用眼健康洞察報告》發現,持續多發的干眼不適感,不僅會帶來生理疲憊,也會加劇心理焦慮,影響正常社交生活。

(2)居民熬夜成生活常態

黨的十九屆五中全會提出“全面推進健康中國建設”重大任務,并公布成年人“每天睡眠7-8小時為正常標準”。然而,較少的職場人能達到這一標準。據《中國助眠產品市場新格局研究報告》,中國存在睡眠障礙的成年人約占38%,已超3億人。

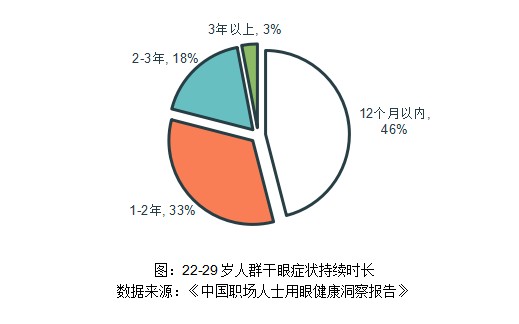

據悉,睡眠障礙已成為全球第二常見的精神障礙,每3人中就有1人存在睡眠問題,每10人中就有1人符合失眠的正式診斷標準。《國民深睡運動白皮書》顯示,“睡得非常好”的全國居民不到兩成,深睡太短、入睡困難、慣性熬夜成困擾全國居民睡眠的三大問題,高質量睡眠變成奢侈的愿望。

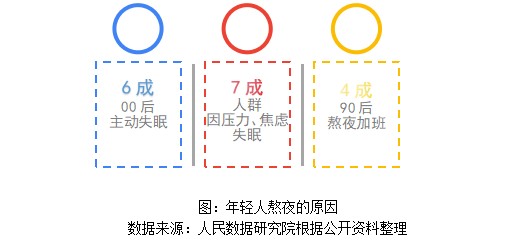

《2022中國睡眠健康洞察報告》報告顯示,超六成全國居民睡眠不達標。對于現代都市人來說,熬夜已成為生活常態。數據顯示,每周至少熬夜3次的人群占到64%的比例,其中00后與95后中有天天熬夜的行為的占到近四成,半數85前與95前人群有頻繁的熬夜跡象。追求補償心理的熬夜在較為年輕的一代群體中表現更甚,在他們看來,熬夜是真正遠離打工狀態、回歸屬于自己空間的自由。與被迫熬夜不同,6成00后選擇“主動失眠”。

(3)用腦過度存在引發神經衰弱風險

高速發展的今天,科技的更新迭代加深了人們對電子產品的依賴,忽略了自身的大腦建設。失眠、焦慮、多疑、記憶力減退等神經衰弱癥狀開始出現。

相關數據顯示,我國神經衰弱的患病率是13%;其中女性患病概率15.8%,男性患病概率為2.3%;從年齡來看,神經衰弱多發生在15到40歲之間,偏愛青年學生和腦力工作者。我國臨床資料表明,腦力勞動者占腦神經衰弱患者的86.7%。

(4)久坐低頭易造成頸腰椎問題

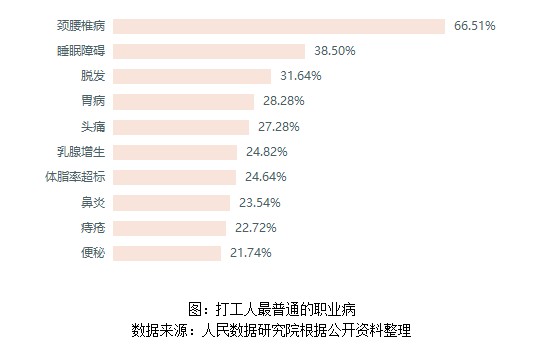

長時間保持久坐、低頭等姿勢進行辦公學習,容易造成頸椎、腰椎等健康問題。根據世界衛生組織公布的數據,早在 2016 年我國頸椎病患者就有1.58 億多人,治療費用高達 5 億。頸腰椎病已成為現代都市人最容易患的十大職業病之首。

頸腰椎病已不單是老年人的專屬,2017年功能神經外科華夏會議公布的數據顯示,國內頸椎病高發年齡段比原來提前了10歲。數據顯示,30歲以下的年輕人頸椎病患病率上升至40%。中國醫療保健國際交流促進會頸腰疾病防治專業委員會調查顯示,80后、85后頸腰椎問題更為突出,即便是職場新人的90后也有60%的人群患此問題,其中,法務人員、財務人員的患病率更高。

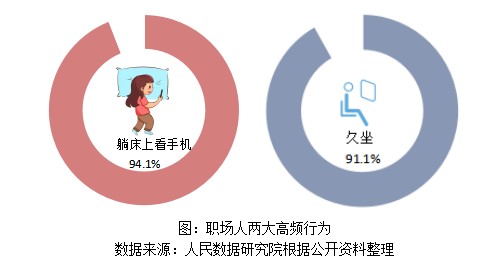

世界衛生組織早已將“久坐”列入十大影響健康的重要原因之一。數據顯示,全球每年有200萬人死于久坐,70%的疾病由此引發。據國家統計局數據,我國周平均工作時長約 47 小時,按每周5個工作日計算,每天工作時間約為 9.4 小時。對于大部分上班族來說,8-10小時的久坐是常態。相關數據顯示,躺床上看手機與久坐是現代職場人群兩大高頻行為,超九成職場人處于“久坐不動”的狀態。

2. 心理層面:

(1)職場人易受身體焦慮影響

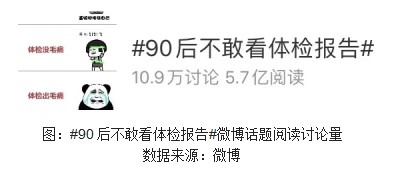

近年來,隨著“猝死”等詞語頻繁出現在新聞報道中,現代都市人的恐病焦慮也開始出現。“90后不敢看體檢報告”等話題一度在社交平臺上引發熱議。部分職場人抱有“鴕鳥心態”,仿佛只要不做檢查身體就不會有毛病。

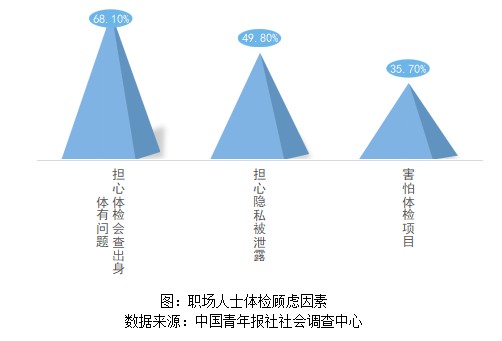

中國青年報社社會調查中心對36歲以下的職場工作者與在校學生的調查結果顯示,63.6%的受訪青年有過害怕看體檢報告的經歷;45.2%的受訪青年表示害怕參加體檢,其中95后人數占到52.3%的最高比例;68.1%的受訪青年擔心體檢會查出身體有問題。

(2)工作生活無邊界成首要壓力源

焦慮抑郁作為廣泛存在的精神問題,已經成為影響現代人健康的重要原因之一。《2022年國民抑郁癥藍皮書》顯示,全國抑郁癥患者超9500萬。我國每年大約有28萬人自殺,其中40%患有抑郁癥。首個覆蓋全國的精神障礙流行病學調查結果顯示,中國成人精神障礙終生患病率為16.57%,以抑郁癥為主的心境障礙、焦慮障礙患病率呈上升趨勢。世衛組織預計,抑郁癥可能成為僅次于心腦血管疾病的人類第二大疾病。

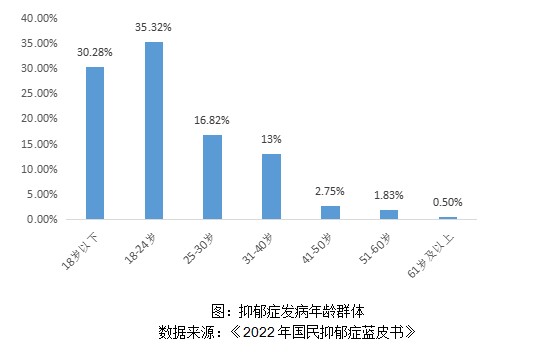

各種因素的疊加,讓越來越多的年輕人遭遇心理危機。據《2022年國民抑郁癥藍皮書》,18歲以下的抑郁癥患者超過總人數的30%;50%的抑郁癥患者為在校學生。青少年抑郁癥患病率已達15-20%,接近于成人。

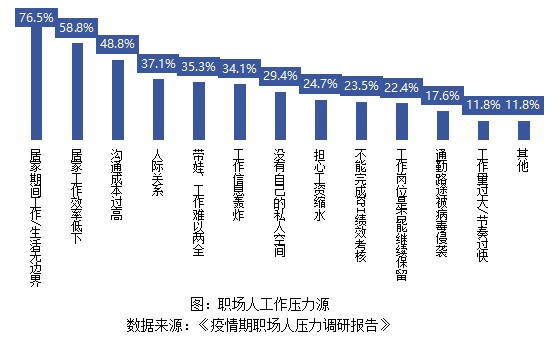

疫情防控常態化背景下,工作和生活方式的改變,一定程度上也放大了職場人日常的一些情緒。“居家期間工作/生活無邊界”成為現代職場人工作最主要的壓力源。除了上下班邊界越發模糊外,居家辦公工作效率低下、溝通成本過高無形中也給了現代職場人一定的情緒壓力。

二、都市人健康意識逐步覺醒

隨著國家對健康管理的重視,我國居民健康素養的主觀能動性不斷提升。從“被動醫療”到“主動健康”,現代都市人開啟了對養生孜孜不倦的追求,并逐漸從初級養生邁向更為高階的探索。

(一)定期體檢漸受重視,養生內容被關注

從逃避到開始面對,越來越多的年輕人意識到體檢的重要性。據《2017—2022年中國健康養生行業報告》顯示,在中國養生人群中,18-35歲占比已高達83.7%,養生對年輕人已經深入骨髓。

《2022職場人健康洞察報告》顯示,職場人對體檢重要性評分高達9.15分,遠高于其他各類健康平均期待值。近六成的人認為體檢完全不可忽視。體檢保持在一年體檢一次、半年一次、三個月一次的職場人合計有63.0%,其中一年一次體檢為大部分職業的選擇。2021年雙11期間,天貓醫藥健康平臺上,中青年體檢產品同比增長了230%,體檢產品成為雙11囤貨的新選擇。

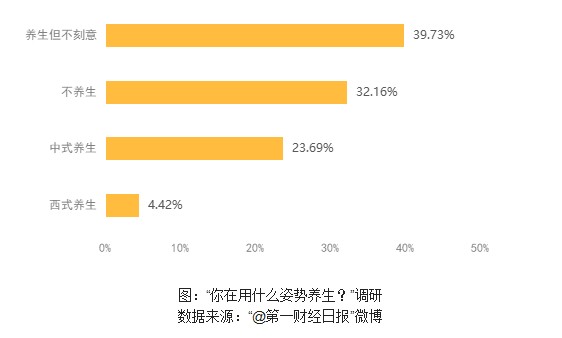

養生逐漸被重視成為現代都市人生活的一部分,在“@第一財經日報”發起的對全民的健康狀況和養生行為的調研中,近六成網民進行養生,近四成網民表示“養生但不刻意”。重視但不刻意,隨性但不隨意,成為現代都市人養生的真實寫照。

據《中國美好生活大調查》發布的數據,在18-35歲年輕人的消費清單里,旅游、教育培訓和保健養生排在了前三位。保健養生,不僅成功闖進了年輕人消費意愿前三名,同時還與60歲以上人群消費清單前三的品類高度重合。“囤健康”產品已成消費者購買習慣,京東《11.11消費趨勢報告》顯示,回顧過去5年的消費趨勢變化。作為生活服務消費重要品類的健康服務消費金額增加了7倍。

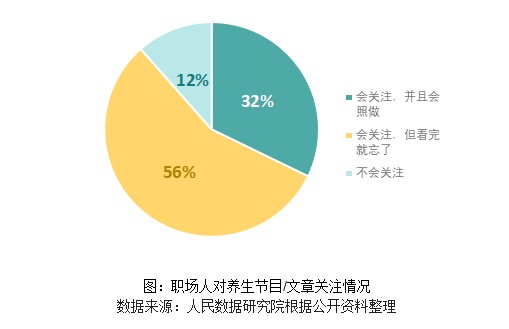

越來越多的職場人對養生內容也開始重視,相關數據顯示,近九成的職場人都會關注養生類的節目或者文章,其中有32.2%的職場人會照做看到的內容。

(二)六成職場人每周健身兩次以上

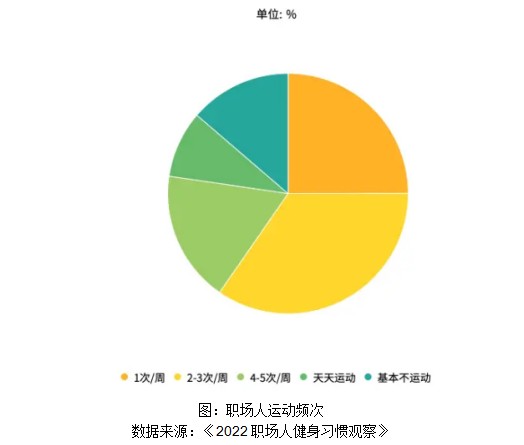

為改善亞健康狀態,現代都市人開始改變不良的生活習慣,定期運動健身成為職場人選擇度最高的方式之一。《2022職場人健身習慣觀察》顯示,37.3%的受訪者有定期運動和健身的習慣,其中,61.4%的職場人每周運動兩次以上。半數職場人偶爾運動和健身,僅有12.3%的受訪者基本不參與運動健身。

從關注身體健康到關注心理健康,都市人也開始尋求更好的解決方式,芳療、冥想等消費成為了人們日常減壓的渠道。

食物養生方面,主打天然、綠色、環保等自然成分的各類產品成為市場的“寵兒”。據益普索Ipsos公布的《90后養生日志》表明,時下年輕人在挑選服用型營養成分營養補充劑,趨向于挑選含純天然成分,或蔬菜水果綠色植物有機化學提純的商品。

除了對于成分的關注,不斷升級的消費訴求也讓減脂、助眠、防脫等具有明確功效的營養品脫穎而出。新華網發布的《Z世代營養消費趨勢報告》顯示,2021年國內營養品市場終端有超過2600億元的市場規模,運動營養增速最快,預測2025年市場規模將達到3200億元。

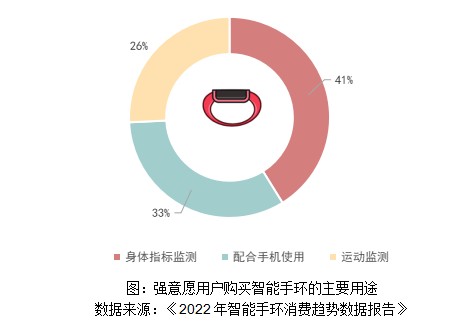

此外,為了更好的自我管理,現代都市人將養生變成將一個個可量化的數字指標,建立起更加自律的生活方式。各式量化健康類小程序和app也開始層出不窮,智能手環成為許多人的標配。《2022年智能手環消費趨勢數據報告》顯示,四成強購買意愿的消費者購買智能手環主要是為了用于身體指標監測。

(三)輕養生模式開啟,家用保健類產品受青睞

互聯網時代,快節奏的生活方式讓這屆年輕人開始利用碎片化時間進行養生,養生模式也趨于簡單方便,“輕養生”逐漸成為一種全新的生活理念。

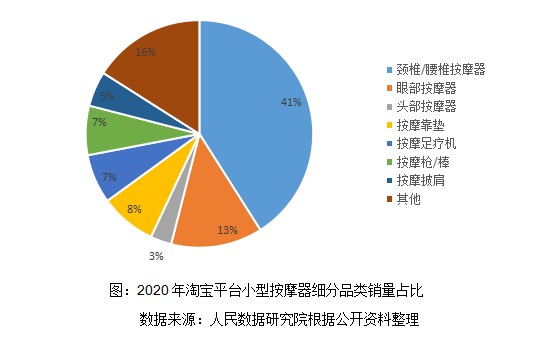

長期熬夜、久坐等導致眼睛干澀、頸椎腰椎酸痛等不適癥狀,按摩保健逐漸成為現代都市人解乏和對抗疲勞的方式之一。數據顯示,2015年-2021年,我國按摩器市場規模由96億元增長至180億元,年復合增長率達11.05%。據相關數據預測,到2024年中國便攜式按摩器市場規模將達到100億元。

懶人養生背景下,現代人對按摩產品的性能需求不斷增強,傳統按摩儀也開始向著便攜式、科技化方向發展,體積小、試錯成本低的小型按摩儀不斷受到都市人的推崇,家用保健儀器市場不斷垂直細分。從治療失眠的睡眠儀到按摩頸部的頸椎按摩儀,從放松肌肉的筋膜槍到舒緩腰部的腰部按摩儀,可以工作與生活多場景使用、適合“即時養生”小型按摩儀熱度高漲。

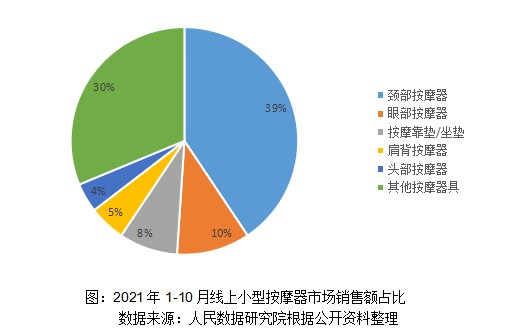

從產品類型來看,腰頸椎按摩器市場需求最大。《2021職場白領健康圖鑒》顯示,活動腰頸、推拿按摩、購買按摩器,是職場白領應對腰頸椎問題的三大舉措。其中,超過50%的打工人將緩解腰痛的希望寄托于按摩儀器。

輕便時尚美觀的頸部按摩儀更是常年占據銷量榜首,眼部按摩儀、按摩靠墊等也開始迎頭直上。

隨著干眼病、腰頸椎等疾病呈現年輕化態勢,年輕一族逐漸成為按摩市場的消費主力。京東此前發布的一份《新時代帶電生活圖鑒》顯示,在每賣出去的10臺按摩儀中,就有超過7名被85后買走。蘇寧易購大數據顯示,超過60%的腰椎肩頸、眼部按摩儀為“90后”消費者下單。

除了按摩儀產業,健康家電也逐漸成為現代人的剛需。針對不同生活場景,養生壺、養生燉鍋、養生陶瓷煲等養生小家電開始精細化布局,從廚房到辦公,再到戶外,養生家電開始深入現代人生活和工作的方方面面。

此外,顏值經濟下,年輕人開始把容貌狀態看作健康的一部分,健康和美都不可或缺。據《2022國民健康洞察報告》數據顯示,皮膚狀態不好、身材不好和情緒問題,是困擾年輕人最多的三個問題。2022年雙十一期間,蘇寧易購平臺按摩器、美容儀銷售環比增長超10倍,現代都市人的“悅己”健康理念不斷提升。

三、守護全民健康生活

黨的二十大報告提出,要推進健康中國建設,把保障人民健康放在優先發展的戰略位置,完善人民健康促進政策。隨著我國進入新發展階段,構建健康發展新格局,全面推進健康中國建設,離不開政府、社會與個人的共同努力。

(一)完善保健政策,健全保障體系

2016年,“健康中國”一詞首次被寫入政府工作報告,伴隨“十三五”規劃建議落地,健康中國正式升級至“國家戰略”。過去十年,我國不斷加大公共衛生投入,不斷深化醫保改革。居民個人衛生支出占衛生總費用由2012年的34.34%下降到2021年的27.7%。十年來,我國醫療衛生服務資源總量持續增長,醫療技術能力和醫療質量水平不斷提升,為人民健康提供了可靠保障。

黨的十八大以來,黨中央堅持把保障人民健康放在優先發展的戰略位置,持續深化醫藥衛生體制改革,不斷完善衛生健康體系,我國衛生健康事業從“以治病為中心”向“以人民健康為中心”邁進,健康中國建設邁出堅實步伐。國家衛生健康委圍繞基本醫療有保障的目標,會同相關部門精準施策、合力攻堅,推動健康扶貧取得決定性成就,并積極與鄉村振興有效銜接。

2022年6月,《中華人民共和國體育法》將原第二章“社會體育”章名修改為“全民健身”,明確國家實施全民健身戰略,構建全民健身公共服務體系,鼓勵和支持公民參加健身活動,促進全民健身與全民健康深度融合。

《“健康中國2030”規劃綱要》《體育強國建設綱要》等文件的相繼出臺,讓全民健身政策法規體系日益完善。健康中國背景下,政府主導、社會協同、公眾參與、法治保障的工作機制更加清晰。

(二)大健康行業成新藍海,老字號煥發新生機

《健康中國行動(2019—2030年)》等相關文件出臺,明確指出到2030年,健康服務業總規模將達到16萬億。隨著健康中國戰略實施進程加速,對加快完善健康產業政策法規、提高社會健康意識、促進健康產業投資均產生了極大的推動作用。

據不完全統計,2021年健康食品領域發生融資事件達80多起,多家知名投資機構都紛紛將目光轉向健康領域。多家傳統老字號企業開始“逆齡”生長,跟隨不斷演變的市場腳步和消費需求,紛紛做出產品升級,針對現代都市人群的健康痛點,推出一系列新產品。

碎片化消費需求下,一些傳統藥企紛紛進軍大健康產業。百年老字號云南白藥積極破圈,開始試水醫療器械行業,繼續在新的領域呵護人們的健康。針對市場需求,為幫助現代人改善失眠、頸腰椎問題等健康困擾,云南白藥相繼推出“腦功能(障礙)治療儀”“低頻頸椎治療儀”“睡眠儀”“復合超聲關節炎治療儀”等家用醫療器械產品。“體感舒適”、“超級好用”等成為評價熱詞。養生大潮下,老字號在傳承與創新中不斷探索,重新煥發新的活力。

(三)從被動接受到主動尋求,消費場景被重構

根據馬斯洛的需求層次理論,現代都市人的健康需求也逐漸從一個從低級不斷到高級不斷進階的過程,從身體到心理,再到身心合一,對于健康的范疇逐步擴大。《2022國民健康洞察報告》顯示,在對什么是健康的問詢中,大多數人給出的回答是:身心健康。相比之前,年輕人開始將健身踐行到身心合一的更為廣泛的范疇。

人們將養生從一件大事主動變成生活中的一件件小事,更懂得預防大于治療的意義,主動尋求營養、養生儀器等幫助身心健康管理的營養和工具。《后疫情時代國民健康與免疫力提升狀況白皮書》中顯示,56%的消費者傾向于通過主動攝取維生素/微量營養素補劑來提升免疫力。

除了主動奪回自身健康權,現代年輕人開始擔當起“家庭健康掌門人”的角色,主動為家人健康保駕護航。新華社曾發布一組數據:通過分析線上就醫行為數據,發現在主動為家人建立健康檔案的用戶中,18—30歲區間的比例增加較為明顯。

此外,送健康也成為現代人的消費新風尚,滋補產品、便攜式按摩儀等成為現代人送禮的新選擇。從輔助改善失眠的睡眠儀到緩解視疲勞的蒸汽眼罩,從緩解不適的腰頸椎按摩儀到緩解疼痛的關節儀,再到各種仿真推拿儀,都成為母親節父親節的熱門搜索。關愛健康,不再是掛在嘴邊的重視,更是現代人實實在在的行動。

(四)科技賦能,智能健身引領新潮流

近年來,居家健身走進現代人的生活。2022年,隨著健身直播的興起,云健身持續升溫。《線上運動健身研究報告》顯示,運動環境成為了影響相關用戶運動健身行為的重要因素,近7成的用戶選擇室內運動,其中45.3%選擇居家練習。在家跟著劉畊宏跳“本草綱目”更是一度火遍全網,解鎖全民健身新的打開方式。

此外,智能健身設備也賦予了健身更多的科技感,Switch健身環、健身魔鏡、VR眼鏡等的出現,也讓云健身延展出新的生機。家用醫療器械開始普及,很多富有科技感的治療儀器不斷推陳出新。家用醫療儀器市場規模持續高漲,數字化、智能化、便攜化成為未來的發展趨勢。

世界衛生組織(WHO)對“健康”的定義為:健康不僅是沒有病和不虛弱,而且使身體、心理、社會生活三方面達到完滿狀態。而達成完滿狀態的途徑,便是健康的生活方式。健康從“被動”到“主動”,尋求健康已經成為融入現代人生活的一部分。

健康既是一直權利,更是一種責任。十年來,我國健康中國戰略全面實施,醫藥衛生體制改革持續深化,衛生人才隊伍整體素質不斷提高,主要健康指標居于中高收入國家前列,人民健康得到更多保障。不光政府、個人是重要的參與主體,企業也在為守護全民健康不斷貢獻力量。云南白藥致力于帶給人們更好的健康呵護,基于現代人眼疲勞、眼鏡干澀等問題,云南白藥從預防、治療、養護全面切入,推出防藍光眼鏡、泰邦熱敷蒸汽眼罩、洗眼液、眼部清潔除螨濕巾等護眼產品,助力現代人生活品質的提升;基于現代人失眠、神經衰弱等問題,云南白藥推出簡單易操作的腦功能(障礙)治療儀與睡眠儀,幫助現代人進行物理改善;針對常見腰頸椎和膝骨關節疼痛等問題,充分發揮其消腫止痛的技術優勢,推出腰椎治療儀、頸椎治療儀、關節炎治療儀,堅持“守護生命與健康”。在不斷滿足用戶需求之中,不斷傳承和煥新,并倡導科學健康的生活方式,為現代人健康美好生活持續助力。從政府到企業,從家庭到個人,健康從來不是個人的“獨角戲”,“共建共享、全民健康”作為建設健康中國的戰略主題,離不開各方的共同守護與發力。

因業績預告披露凈利潤與實際

因業績預告披露凈利潤與實際

第32屆中國廚師節在福州舉辦

第32屆中國廚師節在福州舉辦

生成式AI如何照進新零售?良

生成式AI如何照進新零售?良

水滴保險經紀積極參與“金融

水滴保險經紀積極參與“金融

半導體板塊漲3.46% 利揚芯

半導體板塊漲3.46% 利揚芯

(鄉村行·看振興)山東特色

(鄉村行·看振興)山東特色

極氪007:突破豪華純電界限

極氪007:突破豪華純電界限

國家開放大學首屆新商科創新

國家開放大學首屆新商科創新

48小時點擊排行

48小時點擊排行