11月05日訊

在今日舉行的鳳凰財經論壇中,瑞銀中國首席經濟學家汪濤認為,通縮對經濟投資和消費有負面影響,去年開始的6次利率下降并未降低企業資金使用成本,央行應繼續實行寬松貨幣政策,而不應該太過憂慮企業因貨幣寬松擴大產能,不必太擔心造成通脹風險。

汪濤認為短期內貨幣政策應該繼續放松,放松對增長的作用可能比較有限,因為已經出現產能過剩了,放松以后也不會高度增加負債,但是更寬松的貨幣條件有利于降低企業的債務負擔,雖然有僵尸企業要淘汰,但是不能把大面積的企業都給拖下去。

最近雖然央行降息六次,從去年11月份以來,目前的實際利率水平仍然高于去年同期的實際利率水平,因為通縮的壓力很大,企業現金流已經不能支付利息成本。

汪濤認為,全球范圍內都出現了產能過剩,這種局面通脹是很難起來的,雖然錢印的多,但是不見得能刺激通脹,因為企業并不會大量去借款。為什么中國的信貸增長仍然很快,有兩個方面要注意:一是中國的貨幣政策、財政政策總是很結合的,誰在借錢?地方政府融資平臺,國企,那是因為政府有支持經濟增長的目標和號召在,并不是說企業自己有很大的需求要擴大產能。二是很多企業現金流支付不起利息,需要借錢還利息,所謂資金空轉。有一些僵尸企業要淘汰出局,有些壞賬要核銷,就不會出現利滾利的局面。

此前貨幣政策因為四萬億的刺激比較寬松,或者是過于寬松,使得我們出現了產能過剩或者是加劇了資產過剩、資產泡沫的影響,但不該一朝被蛇咬,十年怕井繩。要吸取日本央行90年代初的教訓,日本央行在80年代末貨幣政策極度寬松,為了應對匯率升值帶來的緊縮影響,貨幣政策極度寬松造成泡沫,泡沫破滅后非常擔心,所以四年才把利率降下來,但通縮預期已經完全形成,為時已晚。當然日本還有一個很大的錯誤,就是應對僵尸企業,應對壞賬遲遲沒有動手,一直背了十年才開始。

中國社科院學部委員余永定表示,所謂通貨收縮是一個動態過程,今年可能還不至于低于6.5%,根據目前的統計數字,但是明年、后年可能會繼續下滑。根據在90年代經驗,通縮一般要經過四個階段,第一個階段是去庫存,第二個階段是去過剩產能,第三個階段是要清理銀行不良債權,第四個階段是發現新的經濟增長點。單純擴張性貨幣政策不能解決我們的問題,但是擴張性貨幣政策是一個必要的元素,財政政策應該起到更大的作用,與此同時貨幣政策要配合財政政策。(余勝良)

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承

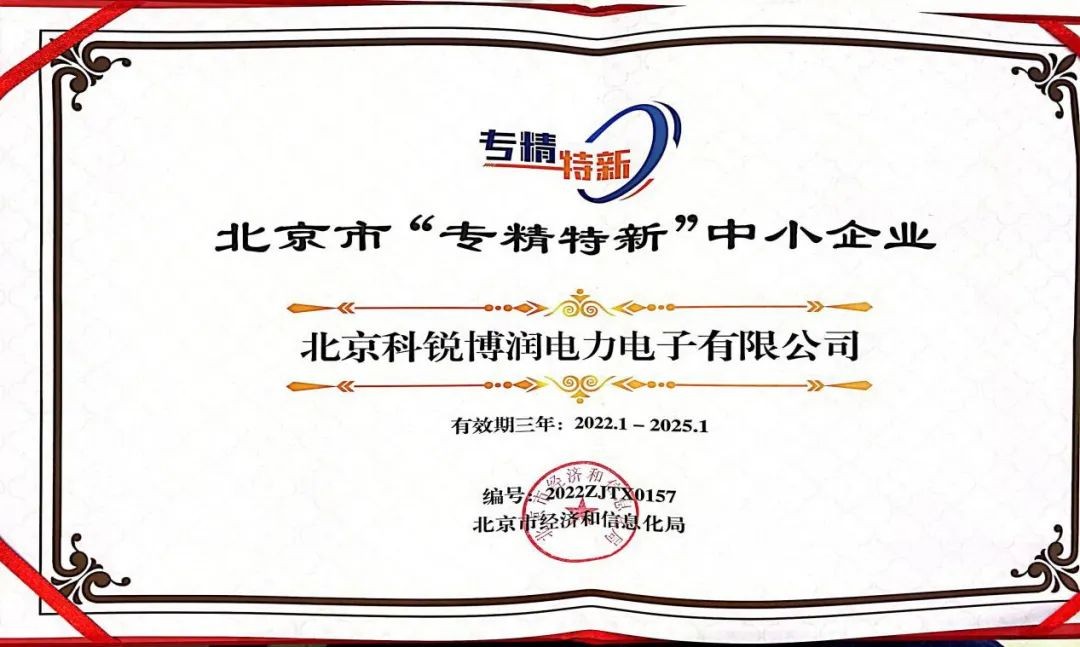

爭產大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度

北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇