從經(jīng)濟學角度解讀大國興衰

趙青新“以史為鑒,可以知興衰”,這句中國古話同樣適用于《平衡》。格倫·哈伯德和蒂姆·凱恩強強聯(lián)手的這部作品,開篇就點明了當前美國的困境:財政懸崖、福利泡沫、民主悖論……如何解決這些問題,兩位作者打算從歷史上尋求對策。

該書副標題為“從古羅馬到今日美國的大國興衰”。兩位作者集中筆墨,挖掘出最根本的經(jīng)濟原因。作者認為,民主制度、對外貿(mào)易、軍事擴張等帶動了古羅馬的經(jīng)濟騰飛,而古羅馬后期的衰落恰恰是因為經(jīng)濟失去活力造成。作者在書中把建造哈德良長城作為一個標志性事件。這并非主觀的臆斷,作者通過1994年《科學》雜志關(guān)于世界鉛產(chǎn)量以及哈德良前任圖拉真時期羅馬貨幣貶值的圖表等論據(jù),證明當時古羅馬自由經(jīng)濟的崩潰導致人民生活水平嚴重倒退,最終使帝國走入死氣沉沉的暮年。

討論“古代中國的衰落”,圍繞鄭和下西洋展開。作者反駁了中國科學技術(shù)落后的觀點,認為在1400年之前的幾個世紀中,中國技術(shù)發(fā)展勢頭之迅猛令人吃驚。作者援引彭慕蘭名作《大分流》的觀點,“最需要回答的問題不是中國為什么和歐洲國家不一樣,而是1800年的中國為什么和1300年的中國不一樣”。作者用搜集的數(shù)據(jù)以及對當時經(jīng)濟實力的測量回答了彭慕蘭的問題,認為古代中國的轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在15世紀,海外貿(mào)易的嚴重收縮導致經(jīng)濟失衡,中央集權(quán)、獨裁統(tǒng)治、利益集團斗爭是政治根源,而中國傳統(tǒng)文化中重儒輕商、零和博弈等觀念則是行為失衡的思想根源。

本書在研究方法上角度新穎。作者運用各種現(xiàn)代化經(jīng)濟學工具:數(shù)據(jù)和統(tǒng)計、模型和圖表、公式和計算,近年來流行的“行為經(jīng)濟學”更是大放異彩。作者認為,考慮行為因素和找到經(jīng)濟實力衡量標準同樣重要,因此必須探究行為因素在總體層面是如何導致國家失衡的。經(jīng)濟學作為一門學科,根本目的是為大小經(jīng)濟問題提供條理清晰的推理以及系統(tǒng)性的觀察,本書將歷史學、經(jīng)濟學、心理學結(jié)合,讓歷史在人文思辨之外,多了一份求真求實的科學態(tài)度。

《平衡》在某種程度上等同策論,研究歷史是為當前形勢建言建功。作者的出發(fā)點是讓美國盡量避免重蹈大國衰落覆轍,因此本書最后幾章重新回歸到當下的美國。作者提醒美國政府注意經(jīng)濟衰落的一些表象,為醫(yī)療和福利計劃、財政赤字開出藥方,并提出若干美國政治體制改革方案。這也為我們觀察美國提供了思路,對中國也是一種提醒。中國經(jīng)濟維持高速增長,對本國和世界都有好處,但有前提條件。中國必須更加愛護環(huán)境,調(diào)整收入分配不均,解決農(nóng)村城鎮(zhèn)化……經(jīng)濟增長維持“多長時間”“多少年”不是重點,適當放緩也是好事,重點是這個過程要保持平衡。

并不需要風口的豬

江瀚

相信每一個做互聯(lián)網(wǎng)的人都記得“雷布斯”關(guān)于風口的豬的名言,在沒有了最后一道屏障以后,傳統(tǒng)企業(yè)該如何在互聯(lián)網(wǎng)大潮中轉(zhuǎn)身?《打通》這本書也許會有一個可能的答案。

正如全書開篇所說的:“未來的商業(yè)世界是混元的,而非割裂的,……這如同一個奇妙的數(shù)學公式,不同的排列組合,就會取得無窮盡的可能。”在混沌的商業(yè)世界里,原先制勝江湖,號令天下的許多東西變得不再那么適用,那么傳統(tǒng)企業(yè)該用什么去做自己的選擇?大工業(yè)時代傳統(tǒng)企業(yè)屹立的關(guān)鍵又是什么?本書總結(jié)出傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的風口有四大特點:“一是看天吃飯,天就是宏觀調(diào)控的走勢;二是寄生于權(quán)力和資源;三是依賴規(guī)模擴張,迷信大而不倒;四是賺用戶與企業(yè)之間、企業(yè)與企業(yè)之間信息不對稱的錢。”

這是傳統(tǒng)企業(yè)的內(nèi)生性基因依賴,互聯(lián)網(wǎng)的時代,這些基因的魅力已經(jīng)開始消退;舊時的信息優(yōu)勢、成本優(yōu)勢在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)眼里不過是雕蟲小技,互聯(lián)網(wǎng)代表著信息溝通的順暢,輕資產(chǎn)則直接引發(fā)成本模式的再造。

那么,是否傳統(tǒng)企業(yè)全盤互聯(lián)網(wǎng)化就能成功呢?非也,傳統(tǒng)企業(yè)純粹互聯(lián)網(wǎng)化將引發(fā)價值網(wǎng)的崩塌,正如書中所舉蘇寧的例子,蘇寧用傳統(tǒng)精英企業(yè)模式做互聯(lián)網(wǎng)電商,在一個要求所有員工都打領(lǐng)帶的企業(yè)里,談何互聯(lián)網(wǎng)精神?那么是不是只有小企業(yè),憑借船小好調(diào)頭就能輕松實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化改造?而大企業(yè)只能望洋興嘆?甚至有更為極端的觀點認為:傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化是個偽命題,枯干的老樹上無法長出新枝,要么早死早超生,要么就采用“自宮”之類的激烈手段。若如此理解,就曲解了何伊凡先生的苦心。無論你是大象、螞蟻,還是豬,“打通”早已不是“分子層面”的改變,而是深入企業(yè)基因的“重組”。

傳統(tǒng)企業(yè)想要實現(xiàn)大象起舞的變革,就必須理解書中斯巴達與雅典的對立統(tǒng)一。集權(quán)至上的斯巴達崇尚軍事化管理,是科學管理理論的天然實踐者,代表著強執(zhí)行力,而崇尚自由民主的雅典,代表混沌理論。對于一個擁有著斯巴達式基因的傳統(tǒng)企業(yè)而言,想通過頂層設計變?yōu)檠诺渌坪踔荒芎悓W步,但為什么不能在兩者間尋求平衡,以混序的理論指導基因重組呢?混序,混沌與秩序,通過有機結(jié)合為一體,在原先的絕對秩序中給混沌留出口子,允許企業(yè)內(nèi)部的些許“失控”。以互聯(lián)網(wǎng)思維改變自己的行走線路,將兩種基因內(nèi)置于一套體系中,想不發(fā)生矛盾很難,但在矛盾中尋找和諧,追求平衡點,就可將傳統(tǒng)企業(yè)置于一個最容易變革的節(jié)點,應對市場瞬息萬變。所以,作者認為,打通了基因壁壘的傳統(tǒng)企業(yè)反而比互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更容易踐行互聯(lián)網(wǎng)精神。既然任督二脈已通,有了翅膀的豬又何需風口?

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創(chuàng)近三十年新高 通

德國物價創(chuàng)近三十年新高 通  網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處

網(wǎng)聯(lián)平臺:春節(jié)假期前5天處  個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金

個人養(yǎng)老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史

安徽省新增上市公司數(shù)創(chuàng)歷史  爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承

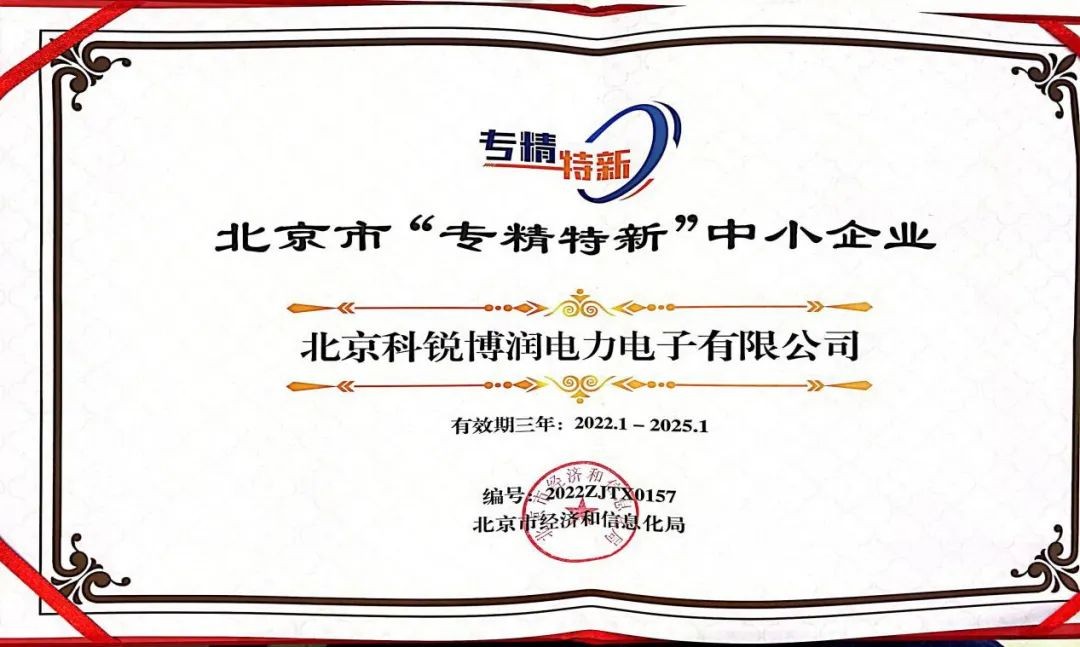

爭產(chǎn)大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度

北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇