本報記者 夏旭田 北京報道

正在召開的十八屆五中全會將焦點聚集在“十三五”規劃上,這一規劃將描繪到2020年整個國家發展的藍圖,而9月公布的《關于深化國有企業改革的指導意見》的目標是,到2020年,在國有企業改革重要領域和關鍵環節取得決定性成果。

中國企業研究院首席研究員李錦10月28日在接受21世紀經濟報道(以下簡稱《21世紀》)專訪時表示,國企改革2020年的目標與“十三五”規劃、全面建設小康社會的目標在時間上吻合,國企改革的推進將成為“十三五”時期經濟增長的重要動力和活力源泉,未來應按照國企分類、重組調整、推進混改、組建兩類公司的順序,通過自上的規劃和自下的試點,加快國企改革的推進步伐。

三“五”重疊凸顯國企改革緊迫性

《21世紀》:國企改革指導意見的目標是,到2020年,在國有企業改革重要領域和關鍵環節取得決定性成果,這與“十三五”規劃的時間節點正好吻合,如何看待這一時間點?

李錦:國企改革一般會持續較長時間,10到15年是比較正常的,但是新出臺的國企改革指導意見明確2020年這一時間點,并且要求在重要領域和關鍵環節取得決定性成果,也就是5年內要取得明顯進展,這凸顯了國企改革在時間上的緊迫性。

《21世紀》:這一輪國企改革的目標期要短于以前的改革?

李錦:第一輪國企改革是肇始于1984年的“十二大”,以實施承包經營責任制為主要形式的國有企業改革,持續了15年。第二輪國企改革始于1999年的十五屆四中全會通過了《關于國有企業改革和發展若干重大問題的決定》,這個文件管了16年,直到今年出臺的新的改革方案。

《21世紀》:方案為什么強調要在“十三五”時期取得明顯成效?

李錦:這與當前的新形勢,尤其是十八屆三中全會確定的全面建成小康社會的目標相關。我認為這是一個三“五”重疊:即以后的五年,是“十三五”具體實施的五年,是國企改革取得突破性成果的五年,也是全面建設小康社會最后沖刺的五年,這三個五年是重疊的,反映了國企改革在“十三五”實施和全面建設小康社會當中的地位和作用。

國企改革為“十三五”帶來動力與活力

《21世紀》:如何看國企改革在“十三五”規劃中的地位和作用?

李錦:國企改革有“驅動”作用,為經濟體制帶來新的活力,進而形成改革紅利,有利于“十三五”目標的實現。

整個國民經濟在“十三五”時期面臨著保持“雙中高”的問題,即國民經濟保持中高速增長,同時邁向中高端水平。

中高速度方面,“十三五”規劃中必須保證一定的增長速度,因為這與民生、就業等很多指標是聯系在一起的,然而它面臨著進出口增速下滑、投資造成的嚴重產能過剩有待消化兩大背景,傳統的三駕馬車拉動乏力,因而任務艱巨,在這種情況下,必須有新的驅動力,國企在國民經濟中體量巨大,其改革將為經濟帶來巨大的驅動力。

中高水平方面,“十三五”期間,中國的經濟已經在中高端水平面臨國際上的競爭,其中國企改革至為重要,國企通過戰略布局的調整和三個“一批”的完成,可以推動整個產業鏈條向高端攀升,使中國更好地融入世界產業鏈,提升中國經濟在整個世界范圍內的地位和水平。

《21世紀》:“十三五”時期,國企改革所激發的活力在哪里?

李錦:我認為,就是指導意見所提出的三個“一批”,即清理退出一批、重組整合一批、創新發展一批國有企業。

最大的擔憂在于改不動

《21世紀》:“十三五”時期該如何推進國企改革?

李錦:“十三五”時期,國企改革推進最大的擔憂在于改不動,“上層急,中層不急”。盡管總方案已經印發了,但國企層面整體觀望的態度比較嚴重,大家都是“等著看”而非“馬上干”,等著上面一步步施壓緊逼。

改革的核心是資源和權力的重新調整,對于真正能推動改革的中層,也就是國企層面來說,改革紅利并不明確,所以國企本身缺乏動力,所以“十三五”規劃應該點出如何將上層動力轉換為中層動力。“十三五”還應當明確誰是改革的主體,改革的紅利從哪來、如何釋放等問題。

《21世紀》:“十三五”時期推進國企改革的路徑和步驟是什么?

李錦:首先第一個是分類,這是改革的基礎,必須盡快推出。其次是國企的重組,然后是混合所有制改革的推進,最后是以管資本為主建立起國有資本投資運營公司。分類能否分清,在此基礎上重組能否加快,混合所有制能否順利推行,國有企業的經營能否實現市場化,這四個問題將決定“十三五”時期國企改革的整體進度和速度。

同時,“十三五”時期,國企改革有四件事必須做:一是政府放權,讓國企成為市場的獨立主體,充分激發活力;二是通過三個“一批”完成國有企業布局與結構調整;三是國企內在體制的激活,形成現代的法人治理結構和現代治理制度;四是與外部資本的融合,國有經濟如何與市場融合、與資本融合,也是“十三五”需要重點考慮的內容。

作者:夏旭田

猜你喜歡

猜你喜歡 廣東省推出第二批5項青年民

廣東省推出第二批5項青年民  德國物價創近三十年新高 通

德國物價創近三十年新高 通  網聯平臺:春節假期前5天處

網聯平臺:春節假期前5天處  個人養老金制度加速崛起 金

個人養老金制度加速崛起 金  安徽省新增上市公司數創歷史

安徽省新增上市公司數創歷史  爭產大戲頻頻上演,財富傳承

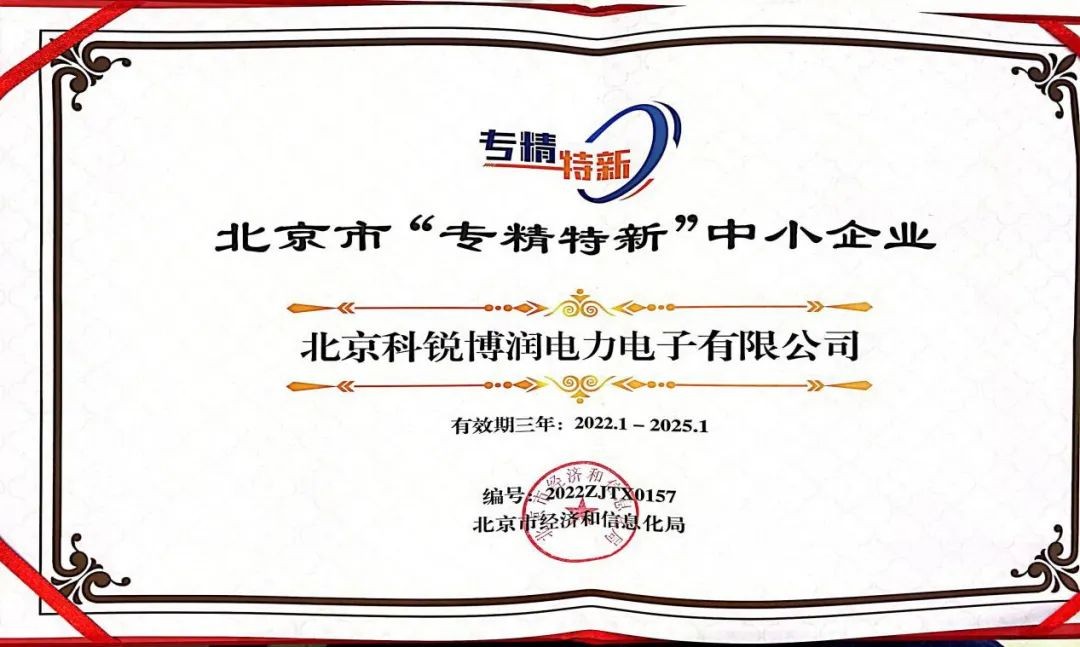

爭產大戲頻頻上演,財富傳承  北京科銳子公司榮獲2022年度

北京科銳子公司榮獲2022年度  女車主通過"團團車行"賣車遇

女車主通過"團團車行"賣車遇