化工業巨頭陶氏化學與杜邦的合并新聞,令外界對美國公司的狀況及其與華爾街的關系產生了許多疑問。其中最緊迫的問題是,此次合并對于那些在基礎研究領域投入巨資的公司究竟意味著什么。

《財富》雜志編輯艾倫•默里發表文章表示,此次交易很難令人感到開心,“除非你是投資銀行家”。據報道,此次交易將把合并之后的公司拆分成三個新的業務部門,經營的領域分別為農業、材料科學和特種產品。他寫道:“股東或許能從這種大規模的公司改造工程中獲利,因為在消息傳出之后,兩家公司的股票均出現小幅上漲,但最終的結果必定是裁員和研發預算縮水。請原諒我的語氣聽起來像特朗普,但不難想象,中國中化集團的人肯定在彈冠相慶。”

事實上,在杜邦前任CEO柯愛倫與維權投資者尼爾森•佩爾茲爭奪公司控制權的過程中,杜邦的基礎研究投入一直是雙方沖突的焦點。《財富》雜志之前曾報道過杜邦內部的權力之爭。佩爾茲批評公司龐大的開支,而柯愛倫卻在努力維護她提出的公司愿景——讓杜邦成為少數幾家借科技之力解決世界大問題的大公司之一。

但柯愛倫最終于10月份辭職,而此次關于兩家公司合并的消息,成為另一個坊間證據,進一步表明美國公司正在放棄柯愛倫生動闡述的科學雄心。

但這些傳聞是否有統計數據為依據?《財富》雜志梳理了“《財富》美國500強”的財務數據。結果發現,僅有95家將研發開支作為一項單獨開支,但去年,這些公司的研發支出在總銷售額中所占的比例僅有1.5%。不過,這個數據在過去25年間一直保持不變。

此外,最近研發支出的增長速度開始放緩。去年,研發支出僅增長了8%。而在過去25年間,平均研發支出增長速度為10%。

即便對于那些將研發支出作為獨立分類的公司,我們也不清楚這些錢都花在了何處。杜克大學富卡商學院的經濟學家阿西施•阿羅拉也一直在關注這一趨勢,研究美國公司是否確實在減少科研投資。由于多數公司沒有公布研發支出,他與同事轉而選擇研究公司聘用的科學家在科研期刊上發表新研究成果的速度,結果令人震驚。

如上圖的紅線所示,在1980年至2007年期間,發表新科研成果的公司比例減少了三分之二。至2007年,在阿羅拉研究的2000多家上市公司中,這一比例僅有10%,而在25年前,這一比例還是30%。

是什么導致了這種下降?部分原因來自公開市場和投資者。公司沒有從研發投入中得到回報。阿羅拉發現,重視研發的公司,在公開市場的估值更低。他指出,相比35年前,“私人公司對基礎科研的重視程度和需求在不斷下降。”

對于造成這種現象的具體原因,以及我們是否應該為此感到擔憂,經濟學界仍在爭論不休。而陶氏杜邦的合并新聞則是另外一個數據點,證明了美國公司放棄基礎研究是一個長期趨勢,但市場似乎對此并不關心。(財富中文網)

譯者:劉進龍/汪皓

審校:任文科

重點推薦更多精彩資訊請點擊 網易股票

重點推薦更多精彩資訊請點擊 網易股票

證券要聞

美聯儲十年來首次加息 一圖看懂對市場影響

習近平描繪"中國網絡觀" “互聯網+”受追捧

行業動態

國務院批量核準多個核電項目 龍頭股迎爆發

充電樁千億元市場爆發在即 連獲政策大“紅包”

公司新聞

三鋼閩光重組折戟 標的盈利能力遭質疑

彩虹股份澄清仍難釋疑 收益法評估基礎脆弱

?

個稅改革最快明年上報 房貸

個稅改革最快明年上報 房貸

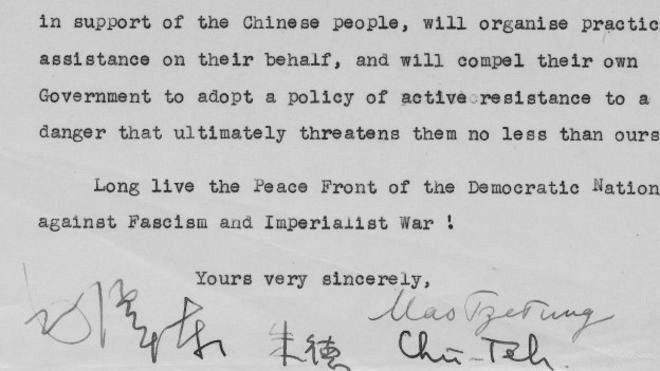

毛澤東信件在英拍出60萬英鎊

毛澤東信件在英拍出60萬英鎊

解密世界互聯網大會新面孔

解密世界互聯網大會新面孔

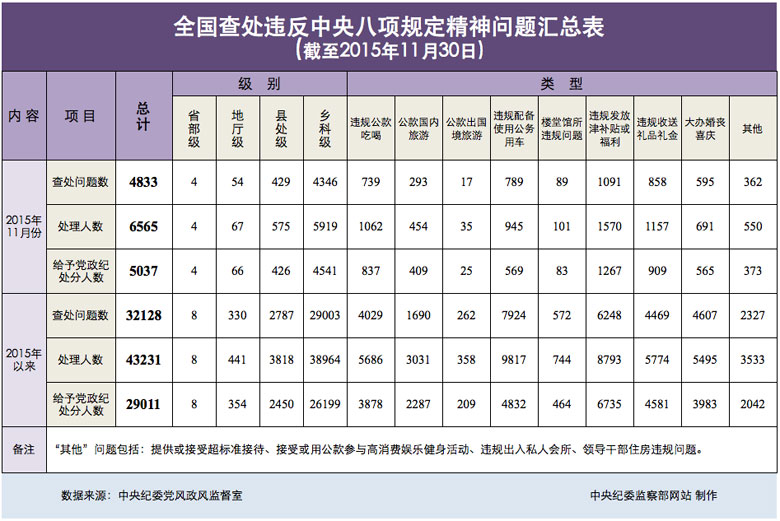

11月全國查處違反中央八項規

11月全國查處違反中央八項規

寶能系一年內或難進萬科董事

寶能系一年內或難進萬科董事

“招商銀行-招商自貿商城”

“招商銀行-招商自貿商城”

6青年暴打“虐貓人士”逼其

6青年暴打“虐貓人士”逼其

新款奧迪A4虛擬座艙系統部署

新款奧迪A4虛擬座艙系統部署