你知道農夫山泉的包裝瓶是哪里來的嗎?讓本文的“主角”告訴你。

深交所官網顯示,萬凱新材料股份有限公司(下稱“萬凱新材”)將于9月1日IPO上會,接受創業板上市委的審議。記者了解到,公司主要為包裝瓶提供生產的瓶片,將產品銷售給下游的客戶,例如農夫山泉、可口可樂等。

此次申請上市,萬凱新材擬募集資金15.04億元,用于年產120萬噸食品級PET高分子新材料項目(二期)、多功能綠色環保高分子新材料項目等的建設。

多位股東“坐鎮”

據介紹,萬凱新材系正凱集團出資設立的有限責任公司,于2008年3月成立,設立時注冊資本為5000萬元;公司于2020年3月整體變更為股份有限公司。

公司系一家從事聚酯材料研發、生產、銷售的企業,主要產品包括瓶級PET和大有光PET。

報告期內,公司開展過多次股權轉讓和增資,以此引入了外部投資者。

例如,在2019年5月的這次轉讓中,茅臺建信以5000萬元的價格受讓了正凱集團所持公司2.08%的股權,對應出資額530.3萬元;三個月后,正凱集團作價2.5億元將8.74%的股權轉讓給御心投資;同年11月,正凱集團又將3.5%的股權以1億元轉讓給長江奇灣。

由于萬凱新材于2020年12月才遞交的上市申報稿,機構投資者海寧萬鴻屬于“突擊”入股,于2020年3月通過增資的方式認購了公司300萬元的新增注冊資本,作價1.46億元。

在入股的這些投資者中,部分股東來頭不小。

天眼查信息顯示,股東之一的復樸投資系南昌市人民政府市屬國有獨資企業下屬公司;經過層層股權穿透后,茅臺建信屬于貴州茅臺旗下的投資企業;機構投資者中金盈潤背后站著山東省國資委和中金公司;另外,海寧市人民政府國有資產監督管理辦公室旗下的企業也曾通過海寧基金入股,不過已在2019年將股權轉讓后退出。

截至招股書簽署日,控股股東正凱集團持有公司總股本的46.84%,沈志剛直接持股8.77%,并通過正凱集團控制公司46.84%的股份,合計控制公司55.61%的股份,系實際控制人。外部股東方面,御心投資持股8.64%,系最大的外部股東。

需要指出的是,公司在引入股東時,與多位機構股東簽署了對賭協議,就業績對賭、股份回購、優先清算權、反稀釋權等股東特殊權利進行了約定。不過,隨著公司沖刺上市,各方的對賭協議均已終止、且均不會再恢復執行。

業績下滑

上文中有提到,目前萬凱新材的主要產品包括瓶級PET和大有光PET。

其中,瓶級PET產品通常以瓶片的形式進行銷售,由下游包裝企業加工成為PET瓶胚、片材等,被廣泛應用于軟飲料、乳制品、酒類、食用油、調味品、日化、電子產品、醫療醫藥、現場制作飲品、生鮮果蔬等多個領域。

那么,公司主要將這些瓶片銷售給誰?

近年來,萬凱新材的大客戶包含了農夫山泉、可口可樂、怡寶、哇哈哈、康師傅、雀巢、統一等較為知名的快消品牌。2018年至2020年,前五大客戶貢獻了26.37億元、29億元、21.04億元,分別占其當期營業收入的比例為29.23%、36.87%、31.35%。

雖吸引到了一眾知名客戶合作,公司的業績卻有所下滑。

上會稿顯示,2018年至2020年(下稱“報告期”),萬凱新材實現營業收入117.25億元、96.82億元、92.98億元,逐年下滑,因公司兩大主營產品收入的下滑所致;對應的凈利潤分別為1.96億元、3.67億元、2.03億元,2020年的凈利潤較2019年也有所下滑。

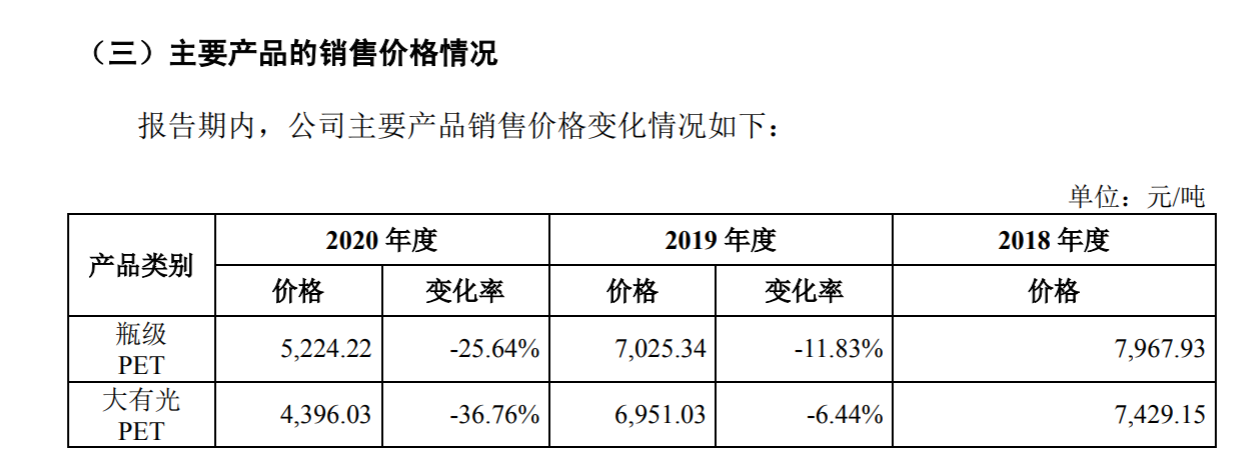

至于為何主營產品收入下滑,記者翻閱財報后發現,貢獻主要收入的瓶級PET產品在2020年的銷售數量實際上不降反升,而這部分收入下降的原因系銷售單價的下降,瓶級PET的價格由2018年的7967.93元/噸一路下降至2020年的5224.22元/噸。

至于為何銷售單價下降?IPO日報發現,“罪魁禍首”還是產品原材料價格的下滑。

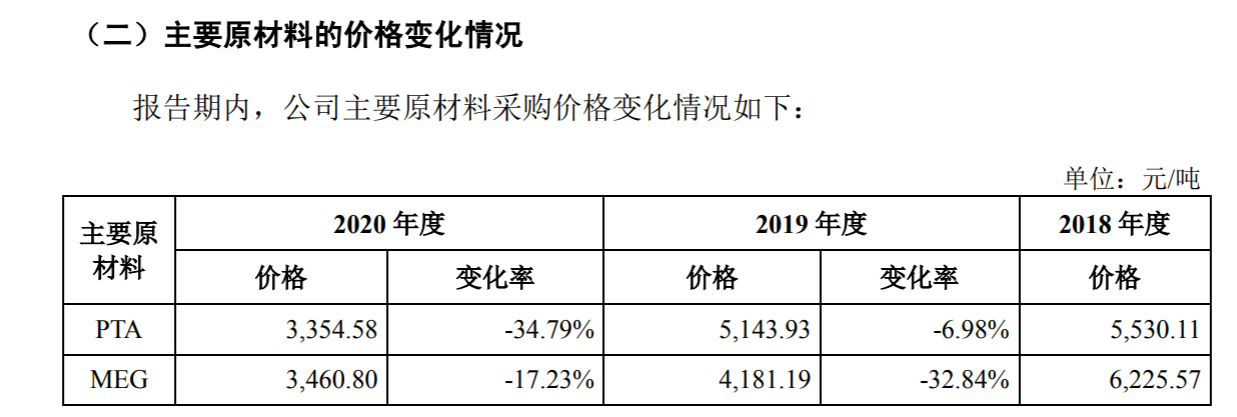

據悉,大有光PET主要原材料與瓶級PET相同,系PTA(Pure terephthalic acid,本品為白色晶體或粉末)和MEG(乙二醇,無色透明粘稠液體),這也是公司主要采購的兩個原材料。報告期內,受新冠疫情及石油價格下跌影響,主要原材料及PET市場價格持續下跌。2020年,PTA價格同比下滑了34.79%,MEG的價格同比下滑了17.23%。

另一方面,記者注意到,除了主營業務的收入外,公司還有一部分收入來自于“其他業務收入”,這部分主要系原材料貿易、包裝物及廢料銷售等帶來的收入。其中,原材料貿易這部分在2020年給萬凱新材貢獻了25.35億元的收入。

至于為何會將采購的原材料再度賣出,萬凱新材解釋稱,“會存在原材料采購總量大于生產所需總量的情況,因此公司會綜合考慮產品銷售訂單、生產安排、原材料倉儲成本、庫存情況和市場行情等情況,將部分原材料對外銷售以滿足庫存管理的需要”。

同樣,市場原材料價格的下滑也影響了公司“原材料貿易”這部分的盈利情況。

據悉,2020年年初,萬凱新材為控制成本采購了較多原材料;后續卻基于倉儲成本、交貨期、新冠疫情及鍋爐改造產線停工等因素的考量,決定將部分多余的原材料賣出,進而使得原材料貿易出現了較大虧損,原材料貿易當期成本為28.28億元,虧損2.93億元。

猜你喜歡

猜你喜歡 微軟Bing市場份額不增反降,

微軟Bing市場份額不增反降,  美聯儲激進加息對A股和港股

美聯儲激進加息對A股和港股  “賦能金融,共筑安全”知虎

“賦能金融,共筑安全”知虎  以科技創新拓寬“大動脈”、

以科技創新拓寬“大動脈”、  “AI四小龍”上市之路各不相

“AI四小龍”上市之路各不相  與輕松籌一起守護白衣天使,

與輕松籌一起守護白衣天使,  深圳坪山新能源車產業園一期

深圳坪山新能源車產業園一期